網路10年更迭/網路發達的代價 幽靈症候群、數位失眠症等文明病盛行 專家分享自我檢查法

image source:示意圖/ChatGPT

文/徐暘甯

生活在數位時代,網路的影響已經深入各個層面,其中一個明顯的變化就是取得資訊的方式。以前我們會從書報雜誌或電視新聞吸收資訊,現在轉換從FB、IG甚至Threads等社群平台獲取新知。網路蓬勃發展後,一個又一個社交媒體和串流平台,構築出完全不同的生活畫面,但一些前所未見的的文明病,和犯罪行為也隨之而來!《網路溫度計DailyView》推出十週年【擋不住的聲量浪潮–網路十年更迭】專題報導,從不同面向探討網路時代影響了你我多少?今天第3篇,主題鎖定網路文明病,邀請專家教你怎麼自我檢查,以及如何排解網路成癮所帶來的身心挑戰。

隱藏在網路背後的健康危機 網路文明病盛行該如何自我檢查?

網路讓生活便利,但也出現了一些新疾病,像是「社交壓力與比較」、「資訊過量」以及「得到立即回饋的需求增加」都是網路文明病。根據權威顧問公司We are social統計,2024年台灣人每天上網時間超過7小時,與2011年約2.9小時,成長將近2.5倍;網路用戶人數超過2171萬,網路普及率佔總人口的90.7%,相較2011年也成長近25%,現代人對網路的依賴程度已經超乎想像。

深耕精神疾病領域的台大醫院副院長高淑芬表示,人們已習慣付出更多時間、心力跟上他人,尤其看似訊息多元的社群平台,實則在演算法推送下,構築出越來越厚的「同溫層」,讓用戶得到趨向單一的資訊。臨床心理師李介文也指出,過度使用社交媒體平台為人們帶來「比較與展示」的壓力,過程中可能導致自尊心受損;超出負荷的訊息量不斷累積,讓人感到壓力和疲勞;對於即時連接和反應的需求日益增加,也在無形中增加了焦慮感。

你常無端覺得手機在震動、有新訊息?明明飲食作息正常,卻反覆失眠找不出原因?除了已知的網路文明病,生活中還潛藏許多不易發覺的健康警訊。前述第一項情況稱為「幽靈震動症候群(Phantom Vibration Syndrome)」,反映了人們對手機的高度依賴;第二項則稱作「數位失眠症」,睡前使用手機或平板電腦等3C設備,已被證實會干擾睡眠品質;還有容易降低自我滿足感、價值感的「社交媒體比較症」,及看似紓壓,卻只是轉移現實視線的「網路消遣症候群」,都漸漸地毒害現代人的身心靈。

這些在生活中容易被輕忽,卻應該自我覺察的病徵,都可能是過度使用網路,影響到日常生活和心理健康的警訊,需要特別留心!

image source:示意圖/ChatGPT

台灣人近十年上網時間翻倍!醫師警告:過度使用網路讓大腦表現下降

走進一家餐廳時,有多少父母讓孩子看抖音、YouTube短片,只為了讓小孩可以安靜片刻?網路文明病不只發生在成年人身上,許多家長也正在用3C餵養孩子,讓他們在充滿藍光、無過濾的網路資訊中長大。

隨著科技、3C設備演進,加上新冠疫情驅動線上課程發展,兒童與青少年提早接觸網路的機會倍增,使用時間飛速增長。根據兒童福利聯盟調查,兒少每週使用網路的平均時數高達32.2小時,相較2020年增加5小時,「騙財、騙色、騙個資」成為3大網路危機。近年一個全台矚目的案例,是高雄一名14歲少女,透過臉書及LINE認識網友,被對方以有正職工作機會為由,誆騙搭車北上、軟禁在透天厝的夾層暗房中,直到警方第3度搜查才被找到,前後與家人失聯長達66小時。類似的社會新聞事件層出不窮,提升孩子對網路的「識讀能力」十分重要且迫在眉睫,從根本增加兒少對網路安全的警覺性,提供面對危害的應變方法,才能有效降低網路世界帶來的潛藏風險。

除了教孩童提升自我保護意識,不少青少年長時間沉浸在電動遊戲的世界裡,茶飯不思、危害健康的案例更是時有所聞。「網路遊戲成癮症」已被世界衛生組織(WHO)正式納入精神疾病,根據國家衛生研究院調查結果顯示,台灣青少年網路遊戲成癮盛行率大約為3.1%,略高於西方國家。

高淑芬副院長根據臨床門診經驗推估,網路成癮的病例中,約有四分之一到三分之一的個案,先天患有「注意力不足過動症(ADHD)」,這些病患天生在專注力方面表現較弱,然而網路及電玩遊戲具備「等待時間短、立即回饋」的特性,正好滿足需求,使得他們更容易沉迷甚至成癮。即使先天沒有大腦發展相關疾病的人,在後天過度使用網路的情境下,也會造成大腦功能表現下降,無論是兒童、青少年或成人都應該留心潛藏於後的健康危機。

image source:示意圖/ChatGPT

「霸凌」登網路文明病熱門關鍵字 匿名攻擊恐成無解的心靈創傷?

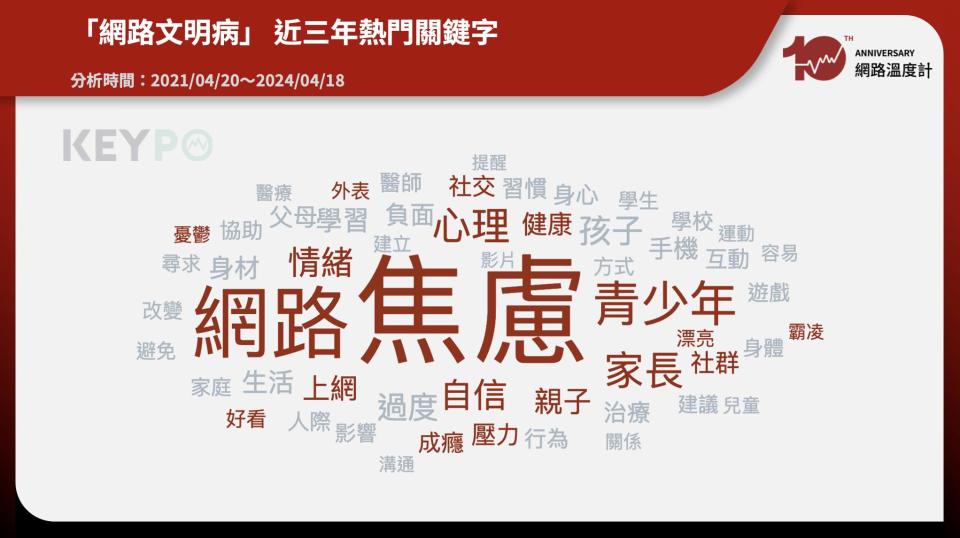

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查「網路文明病」近三年的熱門關鍵字,「焦慮」、「青少年」、「心理」、「情緒」、「社群」、「霸凌」等字詞受到網友熱烈討論,許多人表示長時間使用網路後,個人情緒容易波動,焦慮和失落狀況增加。也有家長表示,隨著孩子使用網路的時間增長,不只擔心成癮問題,也擔憂網路霸凌情形發生。

有別實際生活中出現的霸凌狀況,比較容易找出原因,網路的無形、匿名特性讓霸凌事件更難被釐清。高淑芬醫師指出「解鈴還須繫鈴人」,常見的校園霸凌往往可以找出霸凌者,經過適當處理,受害者心中的創傷相對容易得到緩解與改善;然而網路霸凌則相反,霸凌者的身份難辨、發起攻擊的理由也難尋,面對這樣束手無策的狀況,很難在短時間內對症下藥,讓治療創傷的過程更加艱辛漫長。

網路文明病、網路霸凌議題日益嚴重,過去10年間學術界和臨床實踐都加大了對相關現象的研究力道,學校、工作場所及政府也推動相關防範措施,例如推廣數位素養教育、設立無手機區域,宣導同理觀念等。這些趨勢也反映了人們開始意識到網路帶來的心理和行為問題,同時體認到平衡數位生活與保持心理健康的重要性。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

擺脫網路文明病 首要課題:自我覺察、設定停損點

近10年網路已無所不在,不僅顛覆大眾吸收資訊的模式,無論職場、身心健康、教育或娛樂等層面都持續翻轉中,隨之而來的網路文明病、詐騙犯罪等隱憂,也對身心健康造成了更深遠的影響。

如何善用網路,減少負面效應?首先要有意識地體認「別被網路操控」,建立自我認知、培養自制力、設置個人停損點,都是網路時代不可獲缺的心法。心理師李介文強調,時間管理分配是最簡易入門的練習,限制每日網路使用時間、使用APP自我追踪等,都能有效幫助我們邁出第一步。

另外,針對過度使用網路容易影響情緒,李介文建議,寫日記記錄情緒變化、觀察眼睛疲勞、頭痛或背痛等症狀,適時地進行「數位排毒」,遠離3C設備、回歸實體日常活動。而症狀嚴重者須盡早尋求專業協助,守護身心健康。

網路從發明到普及,雖僅歷經30至40年的光陰,但若說我們的生活已被網路綁架,一點也不為過,只是在享受便利的同時,該如何拿捏使用分寸,是身處在滑時代的每個人都需要面對與準備的首要課題。

分析說明

分析區間:本文分析時間範圍為2021年4月20日至2024年4月18日。

資料來源:

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料,以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍:每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法:

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料,以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍:每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站,針對討論『網路文明病』相關文本進行分析,調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字:透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統,萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞;次數越多,字詞越大;可用來釐清核心議題與重點人事物。

延伸閱讀

✎ 網路10年更迭/從搶攻收視率到聲量為王 明星與網紅的社群戰場

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞