美宣布核融合試驗重大突破「產生能量淨增益」 但現實很骨感

美國能源部13 日宣布在核融合研究有「重大科學突破」,在試驗中首度使核融合反應產生的能量高於投入的能量,達到能量「淨增益」(net energy gain),是這六七十年來最大的收獲。但這個淨增益沒有計入驅動雷射器所需要的能量,再加上成本問題,要提供家庭和企業用電,可能還要再等個幾十年。

綜合《衛報》與美聯社等報導,核融合的原理是強迫成對的原子結合,一般是對氘和氚(皆為氫的同位素)施加壓力,使之結合成氮,過程中會釋放出巨大的能量和熱量。與核分裂不同,這不會產生放射性廢棄物。

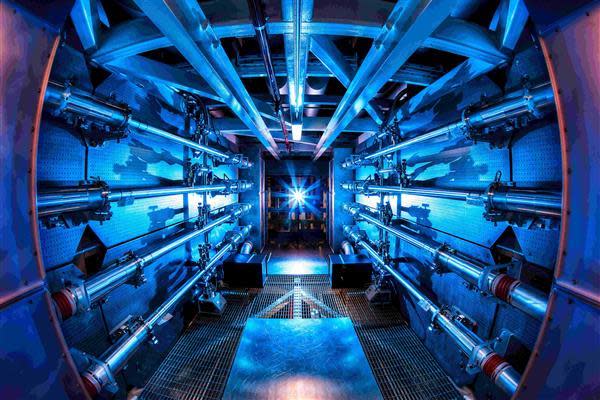

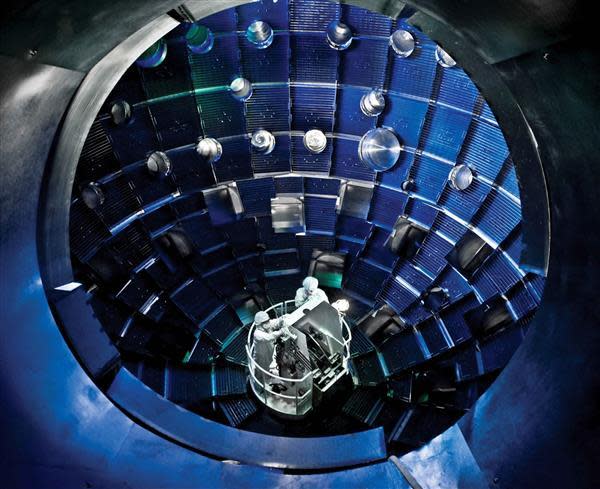

美國加州勞倫斯利佛摩國家實驗室(LLNL)本月5日在核融合試驗中,將少量氘和氚放入一顆胡椒粒大小的膠囊裡,以192束巨型雷射將這一小顆燃料加熱到超過攝氏1億度,並施以地球大氣氣壓1000億倍以上的壓力。

在這些作用下,膠囊開始內爆,兩種氫原子融合並釋放出能量。據美國能源部國家核安管理局副局長亞當斯(Marvin Adams)表示,雷射光朝氫原子輸入2.1兆焦耳的能量,然後產生了2.5兆焦耳的能量,相當於增加了50%。

在核融合的研究上,光是要達到這一步,就耗費了六七十年。美國為此特別召開記者會,能源部長葛蘭何(Jennifer Granholm)和其他官員表示,這將為國防和清潔能源的未來打開大門,「這個里程碑使我們與零碳的融合能源更接近了」。

美國總統拜登則稱,這個突破是需要繼續投資於研發的優秀範例,「看看能源部在核能方面的進展。地平線上最近有很多好消息升起」。

在實驗室裡有可能,但真正成為聖杯還很遠

人們將核融合稱為「能源聖杯」,認為它取之不盡、用之不竭,而且沒有核廢料。然而在種種振奮與溢美言詞之餘,現實是要把核融合變成發電廠還有非常大的難度。

首先,雖然這次試驗確實產生了「輸出大於輸入」的能量淨增益,但是這份計算沒有計入驅動雷射器所需要的300兆焦耳能量;若計入這300兆焦耳,最後卻只產出了2.5兆焦耳,實際上還是入不敷出。

在實驗室中,雷射器每天大約只發射一次;但如果是核電廠,則需要每秒加熱燃料10次。供應給雷射器的能源從哪來,就成了另一個問題。

還有最實際的成本問題。勞倫斯利佛摩實驗室這項試驗耗費了35億美元(約1072億元台幣),最後的成果大概足夠煮沸15至20壺白開水。一座核融合核電廠成本已經不能說是天價,根本就是突破天際。

專家怎麼說

英國牛津大學物理學教授、高能密度科學中心主任沃克(Justin Wark)表示,這個試驗結果可以說是有突破,也可以說是一切都沒什麼改變,「這個結果證明了大多數物理學家一直相信的──在實驗室裡進行核融合是有可能的。但是要製造可商轉的反應爐,需要克服極大障礙,難以低估」。

沃克指出,「我知道每個人都希望將此視為能源危機的最佳解方,但事實並非如此。無論誰說這就是解方,都是在誤導。核融合不大可能在短時間內的改變我們目前面對的氣候變遷危機,因此我們在這一方面絕不可鬆懈。這結果也顯示,基礎科學是有效的——物理定律不會阻止我們實現目標——問題都在技術和經濟方面。」

美國羅徹斯特大學教授、雷射融合專家貝提(Riccardo Betti)也說,這場突破相當於人類第一次知道怎麼把石油提煉成汽油、還有點燃汽油會爆炸,「但你還是沒引擎、沒輪胎,這代表你還是沒有車」。

法國原子能委員會(French Atomic Energy Commission)專案經理李法佛(Erik Lefebvre)對法新社表示,核融合要走到商轉,可能還要再等二三十年。

不過,這次試驗成果畢竟是投注了數十年心血的結晶,倫敦帝國理工學院電漿物理學教授齊騰登(Jeremy Chittenden)表示,雖然距離核融合成為商轉能源還有很長的路要走,但勞倫斯利佛摩實驗室這次試驗成就讓他樂觀認為,終有一天核融合將成為人類理想的能源,不僅零碳排,且可以從海水裡提取用之不竭的氫作為燃料。

勞倫斯利佛摩實驗室主任布迪爾( Kim Budil)也承認,核融合在商業應用上仍有非常大的障礙,不過近年來科技進步的速度更快,相信若要廣泛應用於生活,「只需要二三十年,而不是像先前預測的五六十年那麼久」,只要有共同努力和投資,對基礎技術進行二三十年研究,就能建造核融合發電廠。

因此重點就在於投資。據美國核融合產業協會(Fusion Industry Association)表示,美國數十家致力將核融合商業化的公司已經籌集約50億美元私人和政府資金,光是今年上半年就籌到逾28億美元。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞