聚焦新電影時期女性影人 影視聽中心將選映《最愛》《殺夫》等作品

提到台灣新電影時期的導演,影迷耳熟能詳的創作者包括侯孝賢、楊德昌等,卻少了女性身影。為彌補缺憾,國家電影及視聽文化中心將於6月舉辦「她的新電影」專題,放映珍貴少見的女性影人作品,讓昔日幕前幕後的她們成為今日的主角,揭示新電影時期的多重敘事。

在台灣新電影時期,女性是隱性卻關鍵的存在。80年代,隨著台灣社會的女性自覺與女權運動興起,開始出現呈現女性多元形象的內容,給人前衛進步的印象。

然而,當時電影產業仍由男性主導,女性難以獲得與成就相應的認可與機會,在大量新電影論述中少見她們的貢獻與足跡。少數女電影工作者如張艾嘉、王小棣、黃玉珊,雖時常與「新電影」有所連結,但3人的長片創作並非在新電影的脈絡下完成,導致嚴格來說,台灣新電影的女性導演是缺席的。

此專題分兩大單元:「新電影裡的她」和「新電影外的她」,包含29部精彩、具代表性的作品。前者探索新電影中不同位置的女性電影工作者的貢獻,比方在多部新電影作品擔任副導,且與侯孝賢、陳坤厚和張華坤共組萬年青電影公司的許淑真。

後者展映80、90年代,在新電影歷史論述視野之外的女性創作者與作品。這些紀錄片、實驗電影從未進入新電影論述的視野,但真切地描繪女性影人相似的生命經驗,體現這股源源不絕的女性創作能量。

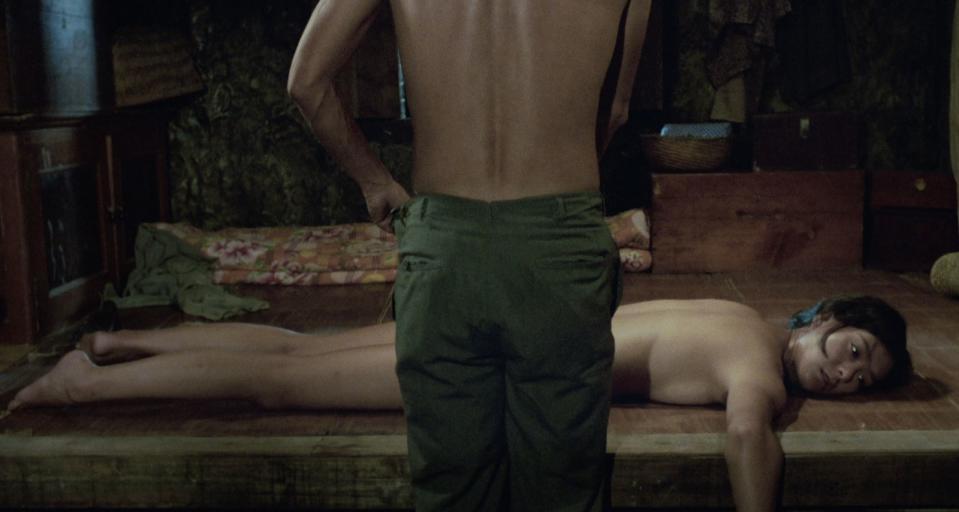

本專題開幕片選映影視聽中心數位修復、曾壯祥導演的《殺夫》,舉行亞洲首映。本片改編作家李昂獲獎同名小說,故事描繪當代社會對女性的凝視與期待,呼應專題概念,具有不可取代的象徵意義。

《殺夫》數位修復版日前在義大利遠東影展舉行世界首映,入選回顧單元 (Retrospective),受到影人熱烈肯定。此外還有藝術家洪瑋伶策劃的延伸實體展覽「當她們做電影」,以及近130頁的重量級專題別冊和多場講座,將帶領民眾深入了解新電影背的故事,以及女性電影工作者的貢獻。⠀

本單元展名選擇「她」而非「她們」,因為相對於新電影的男性同儕,這些女性影人在當時難以形成集結的力量,進而組成互持的共同體;並強調以個體視角重新凝視新電影,揭示各自的生命歷程和電影視野,重構另一種時代敘事,對新電影進行再想像。 更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網。

更多鏡週刊報導

看見70年前的台灣 逾千筆「台影新聞片」即起開放免費下載

「變臉」技術升級! VMOVIE平台藉AI解決藝人最擔心的事

邱凱偉、王少偉搶幫洪都拉斯洗澡 花錢買孝心讓長輩好心酸

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞