【聞天祥專欄】關於義大利經典的二三事:史柯西斯與羅塞里尼

去年,只是因為不想錯過,金馬在上半年的奇幻影展和下半年的國際影展之間,多辦了「柏格曼百年紀念影展」,反應相當好,也引來不少影迷要求常設,於是去年活動結束便決定在今年七、八月持續開發大師經典,於是有了「金馬經典影展」。

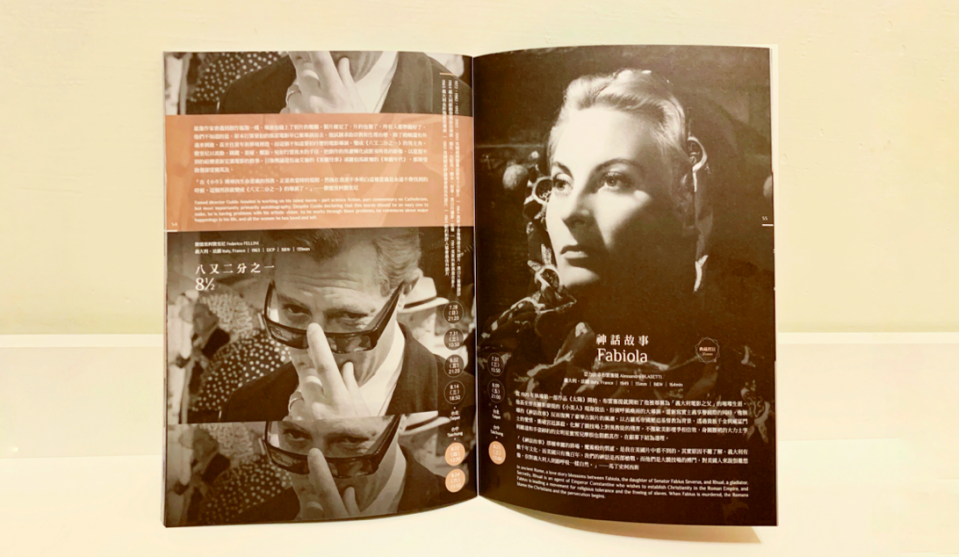

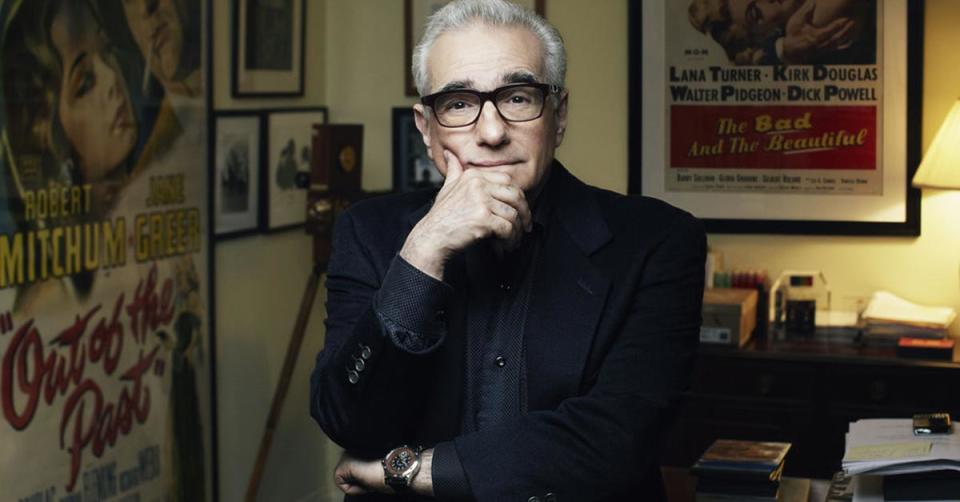

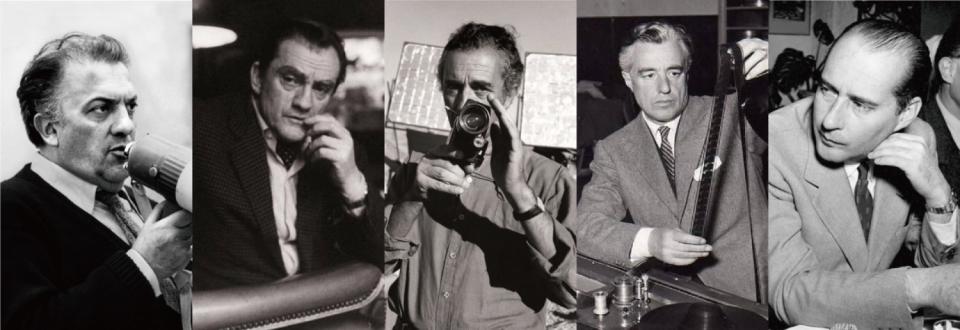

只不過今年的概念不是個人回顧,而是從美國大導演馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)的一部紀錄片《義大利電影課》(My Voyage to Italy,1999)而來,搜羅他在片中點評的羅塞里尼(Roberto Rossellini)、維斯康提(Luchino Visconti)、狄西嘉(Vittorio De Sica)、安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)、費里尼(Federico Fellini)等人作品,縱看電影運動的影響、橫視作者風格的光芒、以及歷史傳統與革新嬗遞的並存並重。

其中,台灣影迷最熟知的,應該是天馬行空的費里尼和犀利冷冽的安東尼奧尼,值得注意的是這次特別搜羅了安東尼奧尼《情事》之前的早期作品,首次在台灣出現的《愛情編年史》(Story of a Love Affair,1950)、《不戴茶花的女子》(The Lady Without Camelias,1953)、《哭泣》(Il Grido,1957)會帶給影迷類似去年看柏格曼早期通俗作品的驚喜與新發現。維斯康提和狄西嘉雖然都以新寫實主義電影崛起,但前者的滂薄豪氣與後者的怡人可親,反而成為他們更獨樹一格的標誌。反倒是羅塞里尼較被現在影迷所忽視。

現實和歷史就是這麼殘酷。想當年羅塞里尼的《不設防城市》(Roma, Open City,1945)用新寫實主義炸翻國際,徹底改寫了美學與影史。下一部《老鄉》(Paisan,1946)走得更遠,當眾人以為戰爭結束就天下太平,他卻讓你看到德軍苟延、美軍接管的青黃不接,義大利難以適從的灰色地帶。之後的《德國零年》(Germany Year Zero,1948)甚至帶你去看所謂的邪惡軸心也有受苦的靈魂,在那個時空如此敢言,真不容易。

上述「戰爭三部曲」的視野與境界,一部比一部高。但包括我在內,過去也就停在這裡。20年前初看史柯西斯《義大利電影課》,最讓我醍醐灌頂的,莫過於他對羅塞里尼的詮釋。例如羅塞里尼如何把新寫實作法帶到《聖方濟各之花》(The Flowers of St. Francis,1950),以筆記式的叢章短簡,攫取精神,而非誇張的故事(後者是傳記片制式做法),而造就了質樸之美。在《愛》(L’amore,1948)他不但讓女主角安娜麥蘭妮(Anna Magnani)展露驚人的演技,更透過單純牧羊女被騙子誘姦成孕,眾人排擠嘲弄,她卻堅持出近乎信仰的毅力,而打臉自稱虔誠的信徒。也許我們都忽略了,羅塞里尼可能是所有導演中最具有宗教情懷的。難怪《歐洲51年》(Europe ’51,1952)面臨喪子之痛的英格麗褒曼(Ingrid Bergman),把付出視為贖罪,而一個太好的人竟被真實社會當作瘋子看待,則成了莫大的諷刺。當褒曼在深鎖的窗內與那些幫助過的人們告別時,老實說比她提名奧斯卡的《聖女貞德》(Joan of Arc,1948)更像聖徒。

到底為什麼大家會對羅塞里尼後面的作品視而不見?是因為《不設防城市》聲名太大,還是他跟英格曼褒曼驚世駭俗的戀情教人刻意忽略,形同抵制呢?其實他們合作的《火山邊緣之戀》(Stromboli, 1950)、《義大利之旅》(Journey to Italy, 1954)都是傑作,後者近年的影視地位更節節高昇,甚至取代《不設防城市》成為他在視與聽(Sight & Sound)雜誌十年一度的影史百大選拔中排名最高的作品。

所以史柯西斯《義大利電影課》改變我最大的其實是對羅塞里尼的翻案及評價。你曉得羅塞里尼與英格麗褒曼的女兒伊莎貝拉羅塞里尼(Isabella Rossellini)曾是史柯西斯的妻子嗎(1979-1982)?他的鋭見未必來自這份淵源,但當中的理解,確實讓我們和這些老電影重逢的時候,得以撥雲見日。這份對電影和影人的感情,總讓我分外感動。

(「金馬經典影展:義大利電影課」7月26日至8月15日在台北、8月15日至26日在台中舉辦。)

【Yahoo專欄作者聞天祥】

知名影評人、作家,著有《過影》等電影專書。現任台北金馬影展執行委員會執行長,常出任國內外電影獎評審以及電影講座主持,是專屬於台灣影迷的電影老師。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞