臺中消保條例通過 首創在問題店家貼「警訊」

記者張秉淞/臺中報導

臺中市政府法制局表示,「臺中市消費者保護自治條例」修正草案今(18)日於臺中市議會三讀通過,將於函報行政院核定後公布施行,施行後,業者若採取無卡分期或先買後付等交易模式,即須告知消費者辦理分期付款或貸款之相關資訊,亦應提供定型化契約予消費者,如經限期改善仍不改善者,得處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。

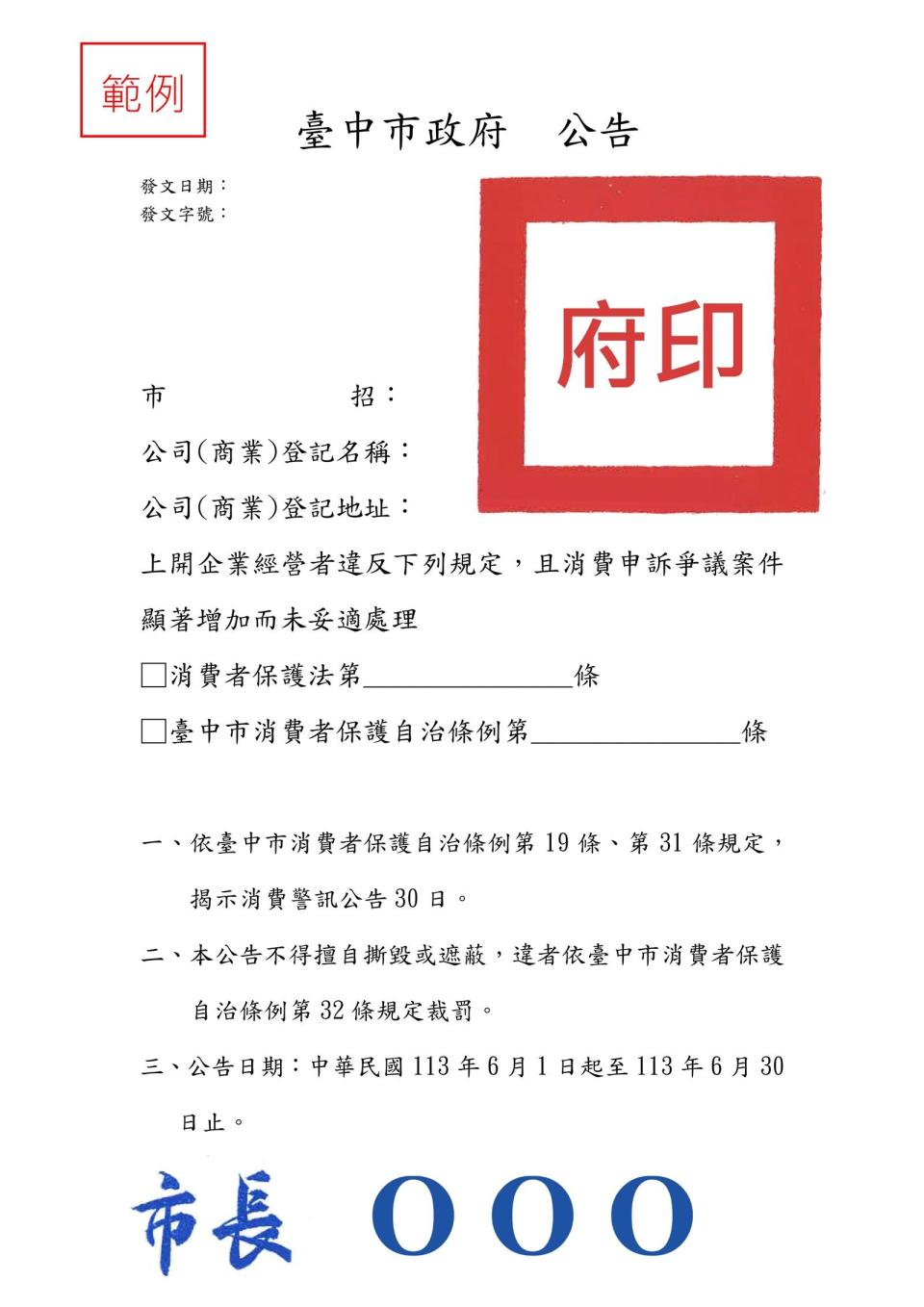

另對於違反消費者保護法規且消費爭議顯著增加而未妥適處理之業者,市府將張貼消費警訊公告於業者營業場所30日。業者倘拒絕、規避、妨礙或將公告撕毁、遮蔽等,將被裁處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰,以保障消費者權益。

法制局長李善植表示,過去市府遇到有重大損害消費者權益之情形,會發布消費警訊提醒消費者注意,但有時民眾可能沒看到消費警訊,或業者故意更換招牌或名稱,讓民眾不知道業者就是問題商家,因此,本次自治條例特別針對違反消費者保護法令且消費爭議案件顯著增加,又未妥適處理之業者,增加在其營業處所公告消費警訊的規定,未來民眾上門消費時,首先映入眼簾的就是市府公告的消費警訊,第一時間提醒消費者慎選交易對象,消費前要三思。這是全國首創之新制,期盼能藉由消費警訊之充分揭露,有效遏止此類業者層出不窮的消費糾紛。

李善植進一步表示,本次自治條例並針對現行消費者保護法不足之處,因地制宜補充相關規範,舉例而言,中央某些定型化契約應記載事項有規定業者必須要辦理履約保障,但業者若未實際辦理履約保障,事實上無法發生「視為已記載」的效果,故本次特別要求業者應依公告之定型化契約確實辦理履約保障,並加入罰則。

此外,業者若採取「無卡分期」或「先買後付」等與第三方貸款或債權讓與之交易模式,要求業者須告知消費者辦理分期付款或貸款之相關資訊,例如要告訴消費者資融公司之名稱、分期付款之利率、期數、違約責任、同時履行抗辯權等重要資訊;另經消費者簽名之定型化契約,業者也應提供給消費者,否則皆可能受罰。

本次「臺中市消費者保護自治條例」之修正,是因應近年來新型態消費爭議類型,提出解決問題及保護消費者之方法,期盼行政院能予支持及核定,並希望拋磚引玉,由中央在消費者保護法中明定更高的罰鍰,才能有效遏止全國違規行為不斷發生,有效落實消費者權益之保護。

臺中市消保條例今修正通過,全國首創可在店門口張貼警訊。(臺中市法制局提供)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞