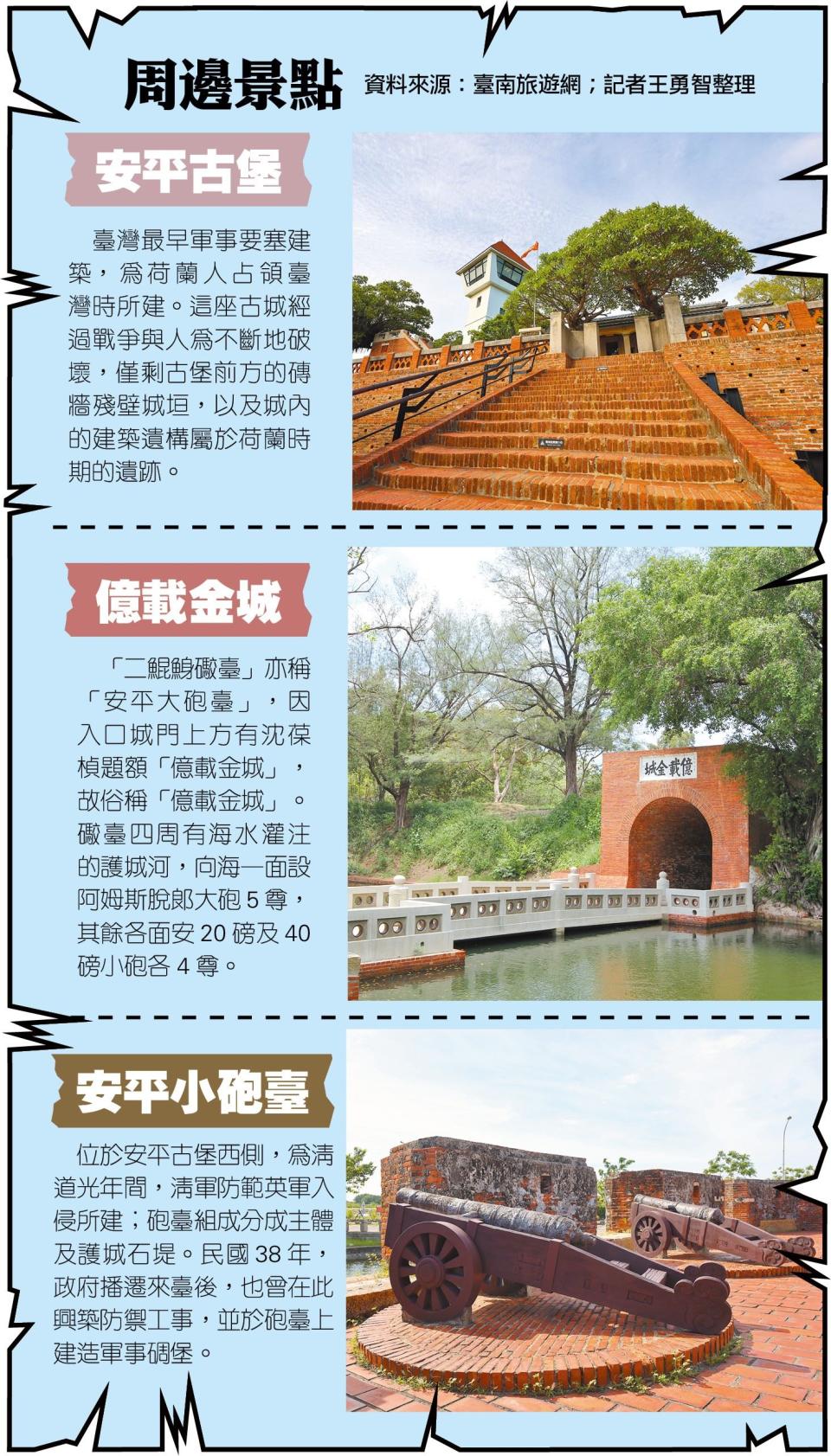

臺南四草礮臺 先人衛國鐵證

記者王勇智/專題報導

位於臺南市安南區鎮海國小旁的四草礮臺,為中英鴉片戰爭爆發後,清朝為防英軍攻打臺灣所建;由於礮臺火力強大、固若金湯,當時人們稱為「鎮海城」。時至今日,礮臺雖僅剩牆垣供人憑弔,但牆垣上斑駁的歷史痕跡,依然訴說先人捍衛臺灣的辛勞與血淚。

鎮海城 重要防衛設施

清道光20年(西元1840年),中英鴉片戰爭發生,清朝為防止英軍攻打臺灣,在四草湖北岸建造四草礮臺,成為保衛臺灣府城及安平大港的重要防禦設施。當時建有總長30丈的砲墩10座,墩外挖濠溝,壕溝內外釘有防止敵人涉水的竹籤、釘板等;礮臺守軍近300名,且由於地理形勢險要,建築固若金湯,因此人們都稱它為「鎮海城」。

後來由於臺江內海地形變異、安平大港淤塞,四草地區逐漸失去天險地位與商業用途;而礮臺也在失去軍事價值後,年久失修而毀損。民國40年,鎮海國小在四草礮臺西側建校,牆垣遂成為學校的圍牆。

今日的四草礮臺,僅留下一道長118.6公尺,寬約1.62公尺,厚1.25公尺的牆垣,牆垣上開有圓形的磚砌牆洞13個;牆垣上古榕盤根交錯,刻劃出歲月與歷史的痕跡,彷彿在訴說先人當年犧牲奉獻、捍衛臺灣的故事。

四草大眾廟 設有紀念碑

礮臺旁,有一座建廟超過300年的四草大眾廟,且相傳此處為西元1661年(明永曆15年)明朝鄭成功於鹿耳門登陸後,與荷蘭人進行激戰的戰場;因此,廟後方還設有鄭成功開臺古戰場紀念碑、荷蘭人骨骸塚。然而,由於數百年來,臺江內海地形、地貌經巨幅改變,何處才是當年的古戰場,歷史學者和廟方人員則各有主張。

另外,四草大眾廟旁則可搭乘管筏前往四草綠色隧道;兩旁的紅樹林向中央生長齊聚,交織出茂密的綠頂,進而交疊出深邃的廊道,是來到這裡必去的景點。

四草礮臺牆垣上斑駁的痕跡,彷彿訴說先人捍衛臺灣的辛勞與血淚。(記者王勇智攝)

四草大眾廟後方設有鄭成功開臺古戰場紀念碑。(記者王勇智攝)

四草礮臺旁,有一座建廟超過300年的四草大眾廟。(記者王勇智攝)

石碑上刻有四草礮臺歷史。(記者王勇智攝)

四草綠色隧道兩旁的紅樹林向中央生長齊聚,交疊出深邃的水上綠色廊道。(記者王勇智攝)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞