【一號人物】尚若白專訪|鏡頭下的法式情調與臺式柔情

DFUN http://www.dfunmag.com.tw

新住民創意人,非臺灣的臺灣

1995 年夏天,年輕的法國男孩認識了臺灣女孩,因此開始學中文,但因為從來沒到過亞洲國家,對於臺灣,他的腦子裡全是保守傳統的東方刻板印象。隔年 3 月,當他踏上臺灣的土地後,才發現與想像中完全不同,高樓林立、摩托車數量驚人,是他對臺北的第一印象。女孩帶他去吃西門町的「阿宗麵線」、南門市場的「金峰」滷肉飯和苦瓜排骨湯,一吃就愛上。他也在政大的貓空、九份的茶藝館裡發現,原來茶葉沖泡展開之後這麼美麗,原本在歐洲討厭紅茶,來到這裡又重新愛上喝茶。 因為與台灣多樣文化的邂逅,也讓尚若白培養出不同於歐洲導演的詮釋方式,因著台灣多樣又隱諱的雙層面貌,也讓他產生了東西方匯聚而成的曖昧的鏡頭語言、與含蓄的敘事方式。

▍「讓對方相信自己是真心想了解他們,才能捕捉到最內在真實的一面。」——尚若白

熱水中舒張開來的臺灣茶葉

一大清早,臺北市西門町的蜂大咖啡就早已人滿為患。從六十年前開始,就每天這樣日復一日維持著忙碌的姿態。充滿歷史感的招牌,傳統容器分裝的各式點心與咖啡豆,與其說是咖啡店,更像是早期的柑仔店。穿過那些瓶瓶罐罐的狹窄通道後,映入眼簾的是精心布置的大正和洋風格座椅,空氣中瀰漫著濃郁的咖啡香以及吵雜的人聲。會來這裡吃早餐的都是固定的熟客,其中包含了從法國遠渡重洋而來的尚若白。

「他是這裡的常客啦~幾乎天天都來」老闆娘親切地跟我們招呼,尚若白則用微笑回禮,熟練地用中文點了一份臺灣的日常早餐。除了他的長相以外,言行舉止跟一般臺灣人並沒有什麼不同。「西門町是我剛來臺灣比較熟悉的地方,那時候跟現在差很多呢。有一段時間,大部分的人潮都往東區集中,這裡的人潮反而越來越少。」尚若白像是在地人一樣,用懷念家鄉的口吻回憶著那段時光。「後來因為有不少影展都會選擇辦在這裡,紅樓也開始跟著進行修復,所以人潮又逐漸增加了起來。」

原名 Jean-Robert Thomann 的尚若白,出生在很多電影人熟知北非摩洛哥的最大城市「卡薩布蘭卡」,接著又在法國西北部、同樣也為人熟知的地方「諾曼地」成長。他自述自己的來源其實也相當多元,除了法國以外,還有從義大利、西班牙與德國而來的血緣。不過他說自己年輕的時候並沒有特別熱衷四處遷移,除了拜訪朋友以外幾乎都待在家裡。

直到愛神丘彼特的箭射向他,才永久改變了他的人生航道。1996 年,一位心儀的臺灣女孩讓他決定離開熟悉的歐洲,遠渡重洋飛向遙遠的東方。在此之前,他對亞洲一無所知,除了一些過時的古老想像外,完全沒有心理預期會到什麼樣的地方。當踏出機艙門的那一刻,迎面而來的濕熱空氣讓他立即感受到與歐洲不同的氣味。眼睛習慣了刺眼的亞熱帶豔陽後,臺灣豐富的多彩樣貌一下子映入眼簾。「那個時候真的很年輕很無知,什麼都不懂。完全沒有概念自己踏上的是什麼樣的地方。」尚若白笑談那些過往,與臺灣初遇帶來的種種悸動像是初戀的滋味,依然永保新鮮的存放在內心裡。

尚若白首先被朋友們帶去了貓空與九份喝茶,東方的茶藝文化溫柔地衝擊著法國男孩的心靈。當他看到來自樹上那一整張的葉片,浸泡在熱水裡緩緩張開來的優雅畫面,也同樣感受到自己的世界被舒展開來。「臺灣的茶葉很像那個島嶼的形狀,可以表達很多跟臺灣有關的東西。」原本在歐洲討厭喝茶的他,來到臺灣後立刻被這裡的茶征服了味蕾。

在一個大雨滂沱的夜晚,他經過一間臺灣習以為常的傳統寺廟,裡頭有位舞者在神龕前正獨自跳著舞。他四處張望了整間空蕩蕩的寺廟,完全沒有其他觀眾在一旁觀看。於是他滿腹疑惑地詢問身邊的朋友,為什麼這名舞者要在沒有觀眾的情況下繼續堅持表演呢?「因為那是表演給神明看的。」朋友的回答深刻地留存在尚若白心裡至今,顛覆了他作為歐洲人的宗教想像。

鏡頭下被釋放的千言萬語

回到法國後,他開始大量蒐集跟臺灣有關的資訊。「當時在法國,特別介紹臺灣的資料並不多,我幾乎是看到跟臺灣有關的書籍就全部買下來了。」滿腦子想著都是什麼時候可以再來造訪這個地方。每一次有機會來臺灣,都用心投入地蒐集在地的素材與經驗,帶回法國與身邊的朋友分享。「當我發現法國人對臺灣實在不太瞭解後,開始想要替這裡說更多的故事給他們聽。」

尚若白原先在巴黎從事剪輯工作,參與了很多影片的拍攝計畫。他曾經苦思要怎麼把對臺灣的熱情投入進未來的事業裡,想到自己最擅長也最喜歡做的事情,就是說故事給別人聽,最終決定藉由拍攝紀錄片來維繫他和臺灣之間的關係。他寫了好幾份跟臺灣有關的製作企劃,慢慢從剪輯轉向導演的角色。可以這麼說,讓尚若白成為紀錄片導演的起心動念,也是基於對臺灣的情感所促成的。

「要記錄這些眼前的人事物,其實並不是很容易。」尚若白坦言,大部分的人在鏡頭面前多少會呈現出一些不太自然的舉動。他曾經跟一位法國導演學習怎麼去做這方面的記錄,那位導演的作法會在拍攝前先和對象相處好幾個月,深入瞭解對方的生活,和對方一起吃飯、喝酒、聊天。當他感覺彼此的互動已經很自然了,才會開始進行拍攝。

當攝影鏡頭出現以後,他要求攝影師不能讓拍攝工作有任何中斷。即使中間更換鏡頭或開關機,還是得假裝讓對方覺得拍攝是一直持續進行的,這麼做的目的是為了讓拍攝對象能習慣攝影機的存在,慢慢把攝影機忘記了。一段時間後,對方就不會再受到拍攝團隊與機器的影響,而能放鬆呈現最自然的狀態。而每個對象放鬆的程度都不太一樣,所以這也會影響拍攝製作的時間。這也是紀錄片跟一般商業劇情片不太一樣的地方,因為紀錄片需要貼近真實的人事物去描繪與捕捉,所以需要等待人事物進行的狀況,製作時間往往會拉得比劇情片長很多。

這種說故事的方式,自然也體現出紀錄片導演對於人物與事件的敏感度。如果不是基於對某個人物、某個主題有高度的熱情,很難有耐性去等待時機的到來,這也是紀錄片導演所需要具備的人格要素。尚若白坦言,正是因為對臺灣的感情,才讓他產生了拍攝紀錄片所需要的人格特質。

為了要更深入地接觸與瞭解臺灣社會,尚若白從起初一句中文也不會講,到現在已經能夠流利地交叉使用中文與台語在傳統市集採買。他有著法國人熱愛音樂的天性,藉由聆聽在地樂團的音樂專輯來慢慢學習這個陌生又複雜的語言。知名的重金屬搖滾樂團閃靈,是他最常聽的樂團之一。「因為他們的音樂元素有很多臺灣的味道,我就很喜歡聽這些專輯。」尚若白熟練地哼唱著當中的旋律,唱出裡頭的台語歌詞。

2009 年受公視委託拍攝紀錄片《巴黎臺北單車萬歲》以臺灣巴黎交通運輸為素材,探討綠色城市的主題。那一次的拍攝經驗讓尚若白愛上以單車旅行探索的方式。他帶著厚重的攝影機,靠著一輛簡便的單車在街頭巷弄裡穿梭、往返城市與郊區之間,記錄路途中見到的各種人事物風景。除了車水馬龍的都會區以外,還包含恬靜的郊區田園以及高山深處的原住民部落。他們從相處過程中感受到了尚若白那份真摯的誠意與用心。於是,那份埋藏於心底的千言萬語,藉由鏡頭被釋放了。群相裡那一張張曾經模糊的面孔,在影像故事裡變得清晰立體。

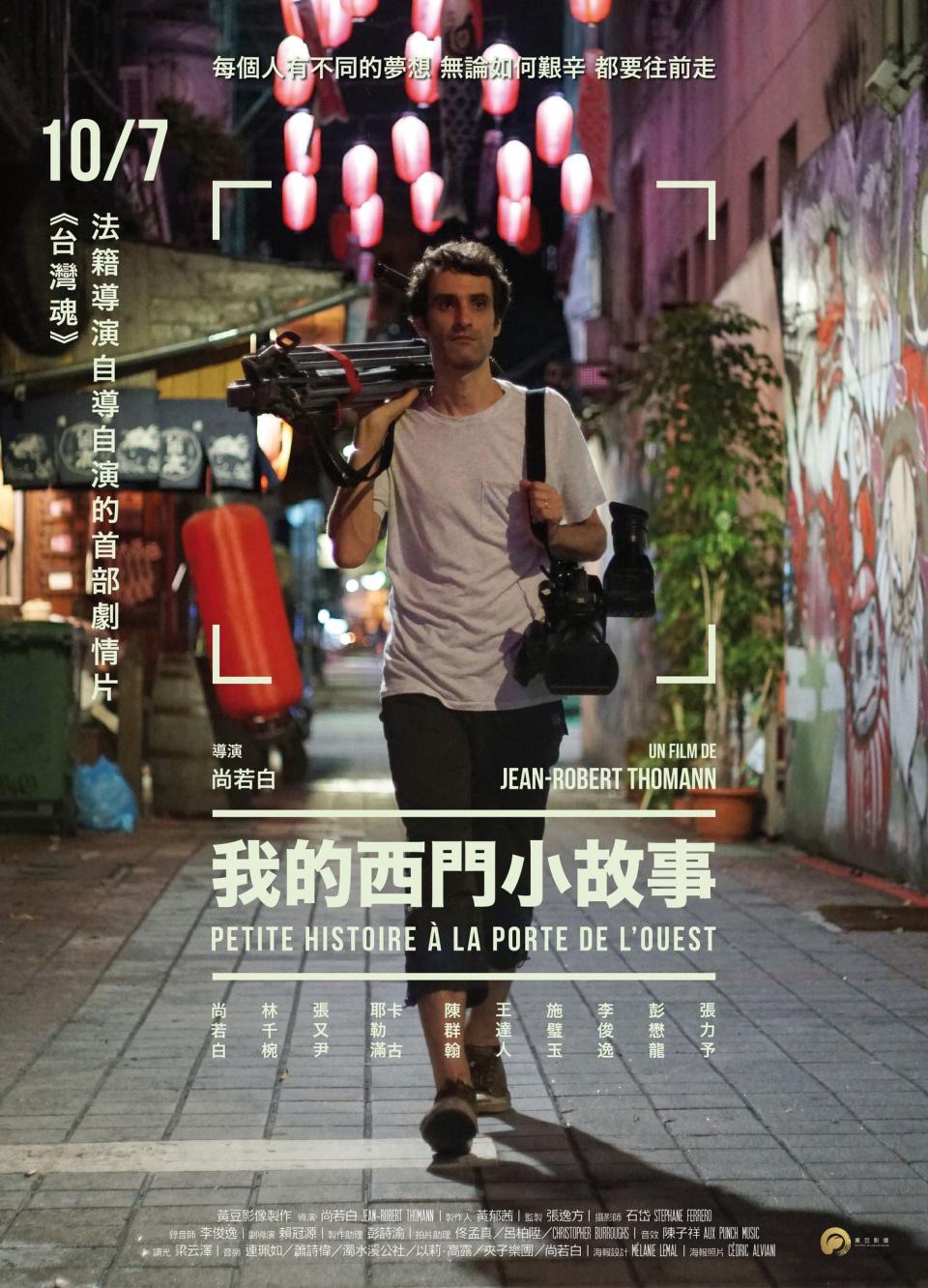

我的西門小故事

2015 年,適逢父親生病期間,尚若白也正處於事業上的低潮。前一份投稿的劇本沒有被採用,也沒有適合的紀錄片企劃,這些種種狀況可能讓他被迫要回法國。在各種壓力與負擔的交織下,他不經思考著這條路是否還能繼續走下去。「當時我一直希望能拍一部劇情片獻給父親,他已經等太久了。但是沒有預算,又無法申請補助,自然也請不起演員。到最後,我只能拍攝自己的生活,但是我的生活也沒有什麼精彩的故事,除了辛苦與困難以外。這個時候我突然想到,也許很多創作者也跟我面臨著一樣的處境。因此我就拍了一個沒有工作、和太太吵架、想繼續拍片又無路可走的故事。」

尚若白只找了五個人來組成他的劇組,在沒有預先劇本的即興演出下開始了《我的西門小故事》的拍攝。整個企劃腳本很快在一個月內就寫完了,再下一個月就開始進行拍攝。由於前製作業做得非常確實,所以只花了一週就拍完了。雖然後來還是有一些補拍畫面,但是大部分的戲在兩週內就徹底結束,很快就進入剪輯後製期。當他帶著這個作品給朋友看的時候,朋友認為這個作品有一些潛力,把他介紹給當時的向洋影業。他萬萬想不到對方看過成品後直接建議可以上院線,又把院線發行的資料介紹給他。

於是《我的西門小故事》就這樣上映了。「雖然在票房上沒有什麼太大的反應,但是這是一個很重要珍貴的經驗。」尚若白藉由這次的拍攝過程中,進行了一次深刻的自我探索與揭露,最重要的是一圓獻給已逝世父親一部劇情片的夙願。除了描繪在生活中的艱困與不易,也包含夢想遭逢現實的挫敗,以及夫妻的情感衝突——「某天夜裡,一位中年導演返家後卻被妻子鎖在家門外。他忿忿地離開,獨自一人在西門町的街頭遊蕩。遇到了兩位陌生女子,讓他當天晚上的故事得以在西門町繼續走下去。」

《我的西門小故事》除了呈現尚若白當時的心情以外,還有一些與在地人事物的互動交流。他用鏡頭鉅細靡遺地描繪了西門町狹窄彎曲的巷弄、琳瑯滿目的小吃店、牆壁上的塗鴉,以及道路旁的公共座椅,最重要的是聚集在這裡五花八門、各式各樣的人們。「西門町是一個很有意思的地方。它凝結了兩、三個世代的共同青春。祖父輩的青春在這裡可以找到,年輕人的青春也依然在這裡可以找到。」他提到自己另外一部紀錄片的企劃也仍然跟西門町有關,那就是西門町的紅樓。

深度挖掘街角巷弄的新舊紋理

西門町的紅樓興建於日本統治時代,由建築師近藤十郎負責設計,整棟建築由八角樓與十字樓組成。完工之後,八角樓專賣高級日式食品雜貨、十字樓主要販售生鮮食物,作為市場用途使用。民國政府遷臺後,上海來的經營者把八角樓改建成劇院供蔣介石等達官仕紳欣賞越劇。接著六、七零年代,又改裝成電影院,並成為專門播放三級片的戲院。「一開始我不懂為什麼紅樓附近會有這麼多同志的群聚場所,所以特別去研究了這段歷史,才知道原來因為曾經是三級片戲院的關係。」尚若白不知不覺挖掘到過去臺北同志社群的活動軌跡。他覺得紅樓的存在不但反映了臺灣社會的變遷意義,同時也能從中一窺臺北人私下未被揭露的情慾生活。「這些構成對社會的完整性很重要,不只是檯面上的,還有檯面下的。紅樓同時兼具這兩者,它曾經承載了殖民者賦予的荊棘桂冠,統治者的特權,最後成為市井小民隱蔽的慾望投射場所。」

聽著尚若白言談中所描述的臺北,不經讓人內心浮起一幅又一幅的影像畫面。遙遠異鄉的歷史,在他的眼裡都是立體又生動的故事。他眉色飛舞的神情像是剛發現新大陸的歐洲水手,口吻卻又彷彿世居已久的老臺北人,對於這裡發生的各種大小事件如數家珍。不但對這些隱藏在巷弄裡的店家瞭若指掌,而且能真正品味出它們的獨特風情。

「我很喜歡以前的泡沫紅茶店,飲料都是一大杯,還有很多小點心可以選擇,非常適合看完電影後跟朋友聊天。」尚若白說認為,過去曾經隨處可見的泡沫紅茶店非常能體現臺灣社會的融合性樣貌。泡麵、炸雞、奶茶等等這些看起來不相關的組合,竟然可以被臺灣人擺放在一起變得如此獨特有趣,這正是臺灣一直以來對待新事物的態度。雖然一開始不是那麼正經,甚至帶有一些草率隨性的方便,但是久而久之,這種碰撞也產生了像是珍珠奶茶這種國際性飲品,並且風靡到日本、歐洲、美國與加拿大。「所以不要小看自己生活中的這種巧思與創意,它有可能對世界產生影響力。」尚若白就是用這麼真摯理解的態度,在面對這些異文化的碰撞。

一輩子也認識不完的地方

2012 年,尚若白完成了一部有關臺灣布袋戲操偶師的紀錄片《春秋掌中》,主要的拍攝對象陳錫煌是著名的操偶師李天祿的兒子,影片仔細深刻地描述布袋戲操偶師的文化意義與藝術價值。藉著這次的機會,讓尚若白不單單認識了傳統的布袋戲藝術,藉由親身接觸這些操偶師的日常生活,也將那份精神意念融入鏡頭語言中,最後用饒富詩意與情感的口吻訴說他們的故事。尚若白帶著完成的作品回到法國影展播映,受到當地觀眾熱烈好評。一輩子在布幔後方默默操作木偶的老師傅們,大半時間都不太有機會在群眾面前親自露臉。他們大概從來沒有想過自己的生命,有一天竟然會讓遠在一千多公里以外、語言文化相異的法國人如此感動。

在臺灣與法國之間來回擺盪了二十三年,尚若白在 2019 年獲得了中華民國的國籍,總算可以對外宣告自己是「臺灣人」了,「尚若白」三個字,也正式成為身份證欄位上的名字。走了二十幾年的漫長道路,這張身份證背後代表的意義是如此艱辛,但是也如此深刻而富饒。因為喜歡而來到一個地方,因為愛而願意把不可測的命運寄放在這裡,跟著這裡一起呼吸、一起歡笑、一起受傷。時間把我們與環境的種種經歷鑿刻成生命的形狀,讓我們帶著當地的面孔與氣息。一個人若真正帶著感情對待一個地方,種種經歷才有機會成為滋養生命的養分。在領到正式的身份證以前,尚若白早已選擇讓自己的生命與這裡密不可分。誰能定義他是哪裡人呢?

炙熱的陽光經過樹木枝葉上的折射後,柔和地散落在綠色的草地上形成大小不一的白色班點。尚若白穿著輕鬆的套頭衫坐臥在林蔭下,感受從樹梢間穿越而來的微風。他示範從公園師傅身上學習到的一些太極拳姿勢:「學會放鬆,才能感覺到身體裡有那個能量。腳步要踏穩,去感受自己腳底下的土地。」語畢他閉上眼睛,沉浸在當下專注與寧靜的片刻。尚若白盤坐在草地上,用「緣分」這個東方哲學的詞彙描述他與臺灣之間的關係:「我喜歡這個地方,我喜歡這塊土地。很多人覺得臺灣太小,我卻喜歡它小得剛剛好。其實我覺得它沒有那麼小,雖然跟其他地方比,地理面積沒有特別大,但是它裡面的文化是多元性的,人也是多元性的,花一輩子也認識不完。」

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞