【觀點】台南400年,與台灣半導體40年有何密切關係?一窺荷蘭建城到邁步世界的起源

克里斯.米勒描寫半導體地緣政治演進的《晶片戰爭》是這樣開頭的──2020 年8月美國驅逐艦馬斯廷號穿越台灣海峽,希望降低中國軍演對這片水域的影響,這水域擠滿載著亞洲工廠生產商品的貨輪,特別是晶片。

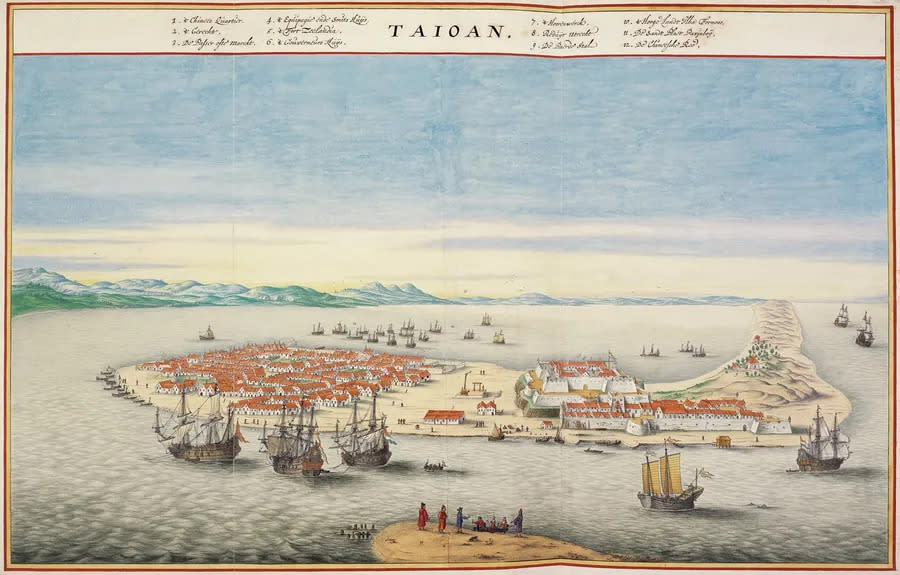

1624年,整整400年前在同樣海面上,行駛的卻是年輕鄭芝龍擔任海上傭兵的商船。他剛接任荷蘭人通譯,這年8月他的兒子鄭成功在日本平戶出生;同一時間,荷蘭東印度公司在台灣南部的大員(台南安平)建立熱蘭遮城,揭開了台灣進入世界貿易體系的序幕。時間是條比想像還快的長河,今年已是台南建城的400年。

在科技產業中,另一則讓台南登上媒體的新聞是2位出身台南的輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳與超微(AMD)董事長蘇姿丰,2人是遠親,移民美國,家族祖厝就在今日中西區水仙宮市場附近。生成式AI年代,為何2人頻繁來台(返台),這與台灣的半導體生態系基礎有關。這裡有台積電,少數的AI 晶片繪圖處理器(GPU)製造商(也是唯一可量產 3 奈米晶片的晶圓廠),有世界第一的封測能量(6成的全球市占),這裡有AI伺服器代工廠與品牌廠,有遠端伺服器管理晶片、高速訊號傳輸介面晶片的設計商;就AI化的硬體趨勢而言,這裡有高速交換器、電源供應器、散熱、PCB、高速CCL、ABF載板、機殼、連接器等零組件生態系,掌握下一個邊緣 AI(Edge AI)硬體商機,在AI服務場景情境碎片化的新時代,這裡也有潛在的新創軟體獨角獸及年輕軟體人才。

荷蘭建城搭起世界貿易島鏈

台灣在世界經濟體系中扮演樞紐角色,的確可回溯至400年前的荷蘭建城,歷史學者曹永和院士在《17世紀作為東亞轉運站的台灣》這篇論文開頭提到,台灣戰略雖處東亞,但直到16世紀仍少為人知,孤立於漢人的亞洲貿易網路外,因這裡並無具大量市場需求的產物吸引貿易者。

不論由大歷史或物質交換、貿易結構等角度看,400年前正是台灣從南島至世界體系,從轉口貿易逐步發展在地產業的開端;當年的熱蘭遮市鎮是荷蘭東印度公司於東亞發展的第一個殖民城市,也是台灣最早實現都市計畫的地方,這裡是今日我們追溯產業、貿易、城市演進的起點。

關於歐洲貿易公司的殖民如何影響東方城市的產業與社會結構,法國史學家布勞岱爾在解釋15至18世紀全球物質文明時,有一整個章節在定義城市,他認為城市是透過分工、市場、與壓制性的權力所形成的,沒有城市,就不會有對外部世界的開放,也不會有遠程貿易與本地產業。

台南有很類似的發展脈絡,荷人建城前,台南只是漢人與日本人交易的會船處(rendezvous),商人、漁民、海盜將船開到台灣,交易後再離開(因中國禁止沿海日本貿易),這些人並未定居台南,也不會有本地產業的經營發展。

荷人據台10年後,才開始有本地產品如糖與鹿皮的出口,也有海外香料、瓷器與棉布的轉口,接著本地產業鏈成型,開始有勞工與消費需求,大量漢人自東南沿海移民而來,人口增加(荷蘭占領末期已有約十萬名在台漢人),形成城市的雛形。

這種城鄉關係的翻轉很像珍雅各提出的城市經濟學。城市並非總從鄉村演化而來,有時是城市的出現帶動了鄉村發展,鄉村農業工作所需的技術常是先在城市被發明,而鄉村投入的生產其實是為了因應城市裡出現的消費。1624年後,台灣對西部沿海的社會資源依賴逐漸多於對內陸鄉村的依賴,沿海的門戶城市進而再帶動鄉村內陸的產業擴散。

像《解鎖世界》書提出的口岸城市(port cities),這些位於不同區域交界、不同經濟體文化體或不同運輸模式轉換處的門戶城市,像打開鎖進入內陸的鑰匙,充滿了外地人與異文化。貨物需拆解分裝成小包以利後續運輸,新的服務業與職業如代理商、經紀人、合夥人、洋行、金融業者在此誕生,這裡也是價格產生地,對遠方市場與產品的認識程度決定了口岸城市興盛程度,這些門戶是全球化進入各洲大陸內部的跳板與鑰匙。另外,《澎湖灣的荷蘭船》一書將荷蘭東印度公司的貿易開港比擬為圍棋開局,棋局在口岸城市落子定石後,台南便正式進入國際貿易舞台的棋盤上。

荷蘭據台數十年後,鄭成功在1662年與荷蘭海戰的勝利,則是另一件影響本地產業發展的轉折。

歷史學家彭慕蘭在《貿易打造的世界》提到,牙買加、海地、古巴、爪哇、菲律賓等曾成為甘蔗殖民地的國家,因淪為單一作物區,經濟始終擺脫不了貧窮。1650年代台灣已是世上主要產糖區,鄭成功擊退荷蘭駐軍讓台灣成為反清基地後,反而改變這個走向;清廷將台灣重新納入版圖後,擔心這裡成為富裕的邊陲小島難以控制,刻意降低產糖量並發展稻米種植與林業,反而避免了台灣走向單一作物殖民地的風險,而有更多元的產業結構。

這段國際轉口港經濟的古老歷史,對今日台灣進入國際半導體產業鏈的發展脈絡是種啟示。台灣的半導體產業是20世紀後半在產業政策、社會結構、地理環境、城市擴張、人才教育等各方力量匯聚的成果。台灣不若日本有綜合性大電機公司、韓國有大財閥、美國有國防軍用市場等先天條件,半導體產業是依政府科專計畫衍生公司而逐步發展。

從1960年代發展加工出口業,引進錄放音機、電視機等半導體零組件,至大學設立相關科系課程,再到1975年指標性地技轉美國RCA公司7微米 CMOS 技術,陸續藉科專計畫衍生設立聯華電子、台積電、世界先進公司;1980 年新竹科學園區完工,再到人才外流與回流循環,以及獎勵投資條例(1960)、促進產業升級條例(1991)、產業創新條例(2010)等政策工具的加成綜效,是《孫子兵法》中「取用於國,因糧於敵」的策略概念,由國家政策引導,再以競爭對手為目標市場逐步成長。

從400年前的港市產業發展史到上世紀末的產業政策,台灣半導體的成功是數十年來產官學民彼此間共同「做對」許多事的成果,鑒往知來,我們可以與應該從此大歷史脈絡看到什麼意義?

地緣政治下的兵家必爭之地

第1是地緣政治與全球化。自大歷史來看,地緣政治始終是形塑台灣歷史的最大結構性力量,400年前的大員港是地緣政治結構中的空隙,荷蘭人建城將台灣捲入地緣政治體系。16世紀末,中日戰爭後2國沒有往來,開始有透過澳門、馬尼拉、會安等第3地的中轉貿易。17世紀初,荷蘭在馬尼拉海域擊敗西、葡2國艦隊後,為封鎖原本貿易路線而出兵澎湖、台灣,設立新貿易轉運站,以此據點展開數十年與中國、日本、東南亞各商館的多邊轉口貿易。台灣進入世界貿易體系的源頭其實是中日國家政策、西歐海上爭霸、中國海防官員及海商間相互牽制等結構性力量的動態平衡結果。

這與今日台灣半導體成為新的地緣政治焦點相同。在《半導體地緣政治學》書中,日本記者太田泰彥即把台灣半導體比擬為16世紀大航海時代兵家必爭的麻六甲海峽,相關論點在中美貿易晶片戰後達至高峰,外媒開始憂心全球僅倚賴1家台灣尖端晶片製造業者的地緣政治風險。

21世紀的地緣政治標示了全球化終結,在各種軍事衝突與戰略結盟下,產業專業分工不再能依循古典經濟學的比較利益法則。與400年前相比,這次台灣在中美設定的地緣政治框架下有較多結盟與短鏈布局避險策略,像史學家說的由「場所」到「在場」的演進。這樣的演進來自過去數十年台灣半導體在複雜產品上所建構的先行者優勢與高進入障礙,不論是島內晶片設計、製造、封測的內循環機制,或由 EMS 大廠建構的跨國生產運籌之外循環機制,可能是台灣在地緣政治時代發揮島嶼「界線性」(boundedness)與「連結性」(connections)優勢的基礎(同時保有產業獨立性與生態系連結的彈性),潛在隱憂則是此類以晶圓廠為核心的地緣政治優勢之長久可持續性。

第2是產業網絡與生態系的重塑。歷史學家麥克尼爾父子在《文明之網》書中針對網絡重塑提出一個概念,文明的演化就像熵(entropy)一樣趨於複雜,需要能量來維持秩序結構,文明演進愈複雜,對能量的需求也愈大,隨著互動交流所帶來的能量流動,最終會形成大規模緊密連結且穩固的文明之網,如16至19世紀透過貿易形成的全球產業或供應鏈網絡,無法進入文明之網的簡單社會便會走向滅絕。

當然,這也是一個系統動態過程,若借用《城市不服從》書裡提出的開放型態城市概念,透過開放交流所形成的穩固系統終究會演變成封閉系統,成為脆性城市(brittle city),因穩固系統需完成整合,讓諸多元件在系統中適得其所,後果便是「排除」或吐出相衝突的特出元素,「無法被整合」代表在系統中沒有價值,這是開放系統的生命周期,也是產業系統自開放到封閉無可避免的迭代宿命。

今日生成式AI的革命似乎又帶動了封閉系統的重塑。台灣的產業優勢是專業分工,可將每個次產業再獨立切成新的專門產業,形成聚落,但卻較少終端產品應用開發(晶圓代工占全球8成,但半導體終端產品僅占5%)。面對後AI時代的高速運算趨勢與新生態系統(如輝達的CUDA統一計算架構之封閉生態系),甚至摩爾定律可能的終結,既有的獨占優勢也可能在 「AI吃掉軟體,軟體取代硬體」 的走向下崩解,什麼才是自然語言與視覺互動的下世代人工智慧入口(AI portal)裝置,以及是否須聚焦於由下而上(bottom-up)的AI應用驅動商機,進而與供應鏈中的在地企業多元生產合作,發展區域型與分散型生產基地,可能是AI新生態系統或產業網絡重組下的課題。

生成式AI帶動「未知人才」潮

第3則是空間革命與移動力。日本歷史學者宮崎正勝在《從空間解讀的世界史》中提到歷史上的6次空間革命,從400年前第4次地理大發現的航海空間流動,到第5次工業革命後的資本空間流動,乃至近代第6次資訊革命後的數位空間流動,每次空間革命所需的人才與競爭力均不同。數位時代與後疫情時代對移動力的需求看似不若大航海時代,但其實移動力只是以另一種素養的形貌出現。

2021年的書《移動力》認為,對今日速度與地點隨時在改變的量子人(quantum people)或數位游牧(digital nomads)而言,連結力與移動力才是競爭關鍵,新人才須隨時為移動做好準備、願意到任何地方、確保你具備的技術是可攜帶的,以及可在任何地方工作生存的能力,我們又像回到大航海時代,需要跳脫另一種形式的身分國籍領土陷阱(territorial trap)。

那麼,生成式AI會是第7次元宇宙的空間革命嗎?這次我們交換流動的是「模型」,從資訊無所不在(ubiquitous)到模型無所不在,是新的人才與教育議題。

大航海時代人類學家如果是為東印度公司的海外市場工作,那麼今日的人類學家可能是使用者研究與國際品牌的新世代人才,我們固然很容易聯想到少子化、IC 設計人才缺口、海外攬才障礙對半導體業的衝擊,也可思考如何藉由「人才高性價比」、「上駟對下駟」等人才策略來延長地緣政治優勢。

但在未來新的人口結構、ESG 規範、AI 算力能源需求、社會轉型等趨勢下,長年的半導體人才磁吸排擠效應也可能是種風險。已經到來的 「+AI」(指既有產業知識或流程導入 AI 工具來解決問題)或 「AI+」(指依現有 AI 功能尋找新的應用場域產生新商業模式)等產業提問,需要的可能是尚未被定義的「未知的未知」(unknown unknown)跨域人才,我們已作好系統性準備了嗎 ?

《晶片戰爭》以台灣海峽起頭,也用台海局勢結尾,這部書的終章寫到,1958年當中國人民解放軍砲轟金門的第5天,遠在美國達拉斯德儀的基爾比正向同事展示電晶體,並申請了微影技術專利,他後來拿到諾貝爾物理獎,而數個月前張忠謀剛加入德儀,成為基爾比同事。書中最後一段寫1958年底張忠謀、摩爾、諾伊斯3人深夜在雪地唱歌,他們發明的晶片與建立的產業建構了歷史也塑造了我們的未來。

這像托克維爾在《美國的民主》書中說的,民主時代的歷史學者常只強調結構與趨勢,忽略了人的自由意志,這會導致公眾道德冷漠,進而缺乏心志為更好社會奮鬥;事實上缺少了特定人的自由意志與決定,變革與轉型並不會自然發生。

如馬克吐溫的名言:「歷史從不重複,但常常押韻。」(History doesn't repeat itself, but it often rhymes.)每個產業轉折點都有前事之師可循,如同台南400年與台灣半導體的40年演進,婆娑之洋,美麗之島,我們都還是也必須是這個後AI時代持續寫歷史的人。

責任編輯:蘇柔瑋

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞