【論壇】 佛法「正念」如何融入西方心理治療學 兼談覺知的療癒力量(下)

在證悟覺性的聖者看來,菩提覺性不是苦修創造出來的東西,而是眾生本自具足的「性」(生命終極本質/精粹,英譯Essence),漢傳佛教跟儒家稱為「本性」;孔子在《中庸》說:「天命之謂性,率性之道」,意思是上天秉賦予吾人的,是至真至善至純的本性,把這本性實現出來,隨順本性做人處世,就能契合天道。

孟子也體悟到類似的終極原理,在《盡心章》中說:「盡其心者,知其性也;知其性,則知天矣。存其心,養其性,所以事天也。」這段話只有證悟生命真理的聖人才說得出來,意思是,把心的德用發揮到極致(孟子指的是仁愛、惻隱、同理心、知恥、辨別是非正義、謙讓等德用),自能領悟至善本性,因為這些心的德用是從本性生起的。

領悟本性乃知天道,因為至善本性是天道秉賦予吾人的,發揚心的德用,作為待人處世的準則,使至善本性得到呵護和保養,這就是事天敬天的根本道理;佛家也體認到,覺性(佛性)乃眾生本性,以「正念」為核心的八正道修行,能把覺性的潛能實現為慈悲、智慧和究竟安樂自在的光輝品質和生命新境界。

佛法使用很多不同名相來表達本性的勝義,包括真如本性、菩提自性、本覺、本真、一真法界、自家寳藏、本地風光等,大乘佛教最常用的名詞是「佛性」(眾生本有的覺悟潛能);儒家聖人認為,至善本性是由天道秉賦予人類;佛家認為,人的覺性與作為宇宙萬物之究竟本質的真如、法性或一真法界,是一體無二的,成佛的究竟義是回歸真如本性,而「正念」修習是開啟覺性、邁向成佛之路的關鍵。

修行的目的或人生在世的重要使命,是回歸光輝的至善「本性」,或稱清淨的「本覺」,那是從生命的迷妄、貪瞋煩惱習性及其帶來的精神苦惱和罪惡中解脫的至高境界;換言之,一般動物所無而人類特有的精神苦惱、罪惡、悲劇、憂鬱症等各種心理情緒症狀,都是後天習性造成的,這是人類不如動物的地方,實在愧為萬物之靈。

所幸,相較於動物,人類的覺悟潛能(本覺/佛性)已進化到可以開發和實現的地步,人類怎可不以此作為此生重要使命呢?

回歸本性/本覺,不再被貪愛、憎恨、憤怒、嫉妒等破壞性情緒所驅迫,心靈安樂自在,自然能使身體疾病和心理情緒症狀得到舒緩甚至痊癒,就算未能痊癒,也能安忍(堪忍)和接納。歷代修行有成的大德和禪師皆不執著於身心疾病的療癒,而是注重不生起善惡、吉凶、禍福的分別心(即不作觀念/價值評判),長養平等空性的智慧,如實接納病痛及一切逆境。

若能如實接納不生瞋斥抗拒的習性反應,自能離苦而得安樂自在,以下列舉幾個實例說明:

一、美國知名佛教心理學者偉伍德(John Welwood)曾患重度憂鬱症,他從佛教心理學的學養基礎上修習西藏佛法,鍛練出堅強的慈悲心去包容接納憂鬱症帶來的痛苦;他把梵文的「maitri」(音譯「彌勒」、漢譯「慈」,英譯為「love或loving-kindness」)解釋為friendliness(友愛),作為動詞是 befriend(友愛疾病不生瞋斥或恐懼),let it be(與疾病友好共存),當他學會與憂鬱症友好共存時,憂鬱症就不再困擾他。

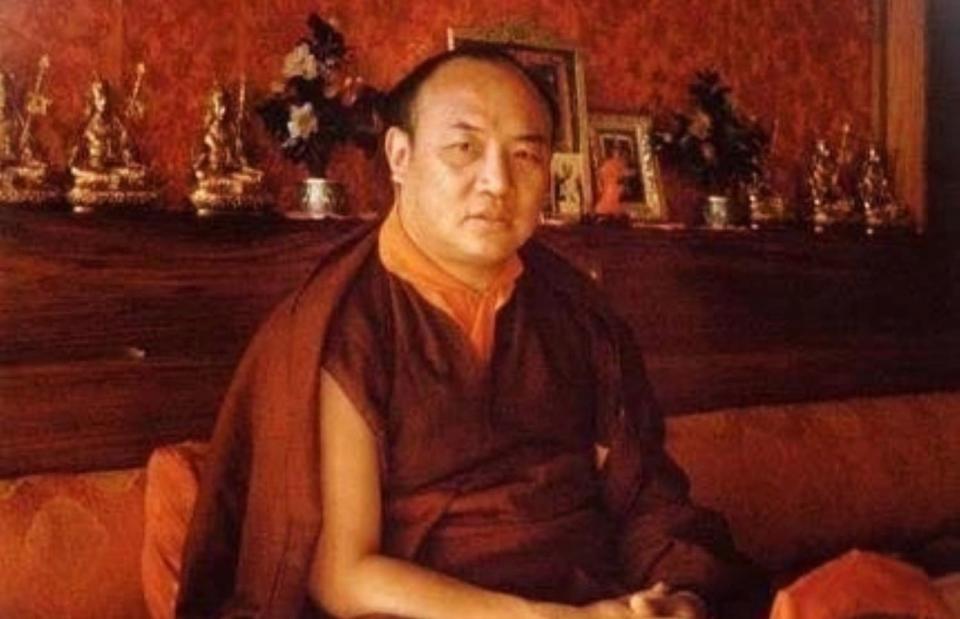

二、藏傳佛教噶舉派十六世大寳法王於上世紀八十年代初,因癌症末期在美國伊利諾州住院治療,於1981年往生,據醫護們回憶,大寳法王不服用止痛藥,從容面對癌末的病痛,對醫生和護士們的關愛更勝過對其個人健康的關心,十六世大寳法王修行有成就,跟伍偉德一樣,皆能以慈悲心和智慧接納癌末的痛苦,從而得安樂自在。

三、內觀禪中心創始人葛印卡導師(S.N.Goenka)早年得了嚴重的偏頭痛,遍訪歐美名醫都無法治好,後來聽說內觀正念禪修能治好他的病症,就去找當時緬甸內觀禪的教師烏巴慶長老,長老對他說:「內觀禪不是治療疾病的,如果你為治病而來,我不會接受你。」於是葛氏放下治病的念頭,全心投入生命解脫的內觀修行。

當他不再執著於身體的疾病,不再急切追求治癒偏頭痛,不再對偏頭痛作出「不好」的價值評判而生起瞋斥的習性反應時,偏頭痛竟痊癒了,出身印度教家庭的葛氏,也因此殊勝因緣成為佛陀的忠實弟子,終其一生研究、修習和弘揚內觀正念禪修。

我們從此案例獲得的啟示,是藉由內觀的正念修習捨離善惡等價值觀念的分別與評判,從而捨離貪瞋愛憎的習性反應,獲得平等心與清淨心(註2),能使身心疾患舒緩甚至痊癒,就算沒有痊癒,也可以安忍和接納的,不再成為困擾生命的問題。

四、知名開悟大師艾克哈特.托勒(Eckhart Tolle)在其暢銷書《當下的力量》(The Power of NOW)中自述,他早年患有自殺性重度憂鬱症,非常痛苦,某天早晨看到陽光透進臥房裡,竟豁然開悟,感受到從未過的清明和喜悅,此後的幾個月裡,他每天閒坐在加拿大一處公園的長板凳上享受那份清明和喜悅;我們不知他的憂鬱症是否因悟道而舒緩或痊癒,但已不再是困擾他的問題了。

五、禪宗典籍公案,雲門宗開創者雲門文偃禪師還沒有悟道時,曾求法於睦州道明禪禪師,吃了兩次閉門羮後,第三次求見時,睦州半開著門,在雲門一腳踏進屋裡時猛然把門關上,雲門痛得哀哀大叫,睦州斥道:「你人在門外,這隻腳在門內,腳痛跟你何干?」雲門聞言大悟,破涕為笑。

此公案的啟示,是雲門藉由折斷大腿的痛苦壓迫以及睦州的提撕,點醒他妄認身體是「我」,才會有痛苦,若悟真我乃超越身心五蘊及內外等二元對立,則可離苦得樂,頓然破除我執,也破除了內與外二元對立的妄識,使至善本性/本覺真心豁然呈現(開悟),煩惱一掃而空,肉體的疼痛也能安忍無礙。

「正念」禪修與「正念減壓療法」的整合

「正念」禪修的成就,即捨離貪瞋無明習性及其所帶來的罪苦而得安樂自在,以現代心理學術語來說,就是EQ的養成。然而西方心理治療所能成就的EQ,比起正念禪修來,恐怕很有限,因為沒有深入靈性層面,放下自我中心的執著,身心投入去做一番「心靈大手術」(葛印卡導師語)。

有鑑於此,卡巴金教授的「正念減壓療法」雖揚棄正念禪修的宗教修行成份,如簡單的三皈五戒儀式、素食、禪修期間過午不食、不傷害小動物等,仍採用其靈性智慧的教導,要求「正念減壓療法」的學員養成7個「基本態度」,亦即佛法所說的「正見」,包括不評判(non-judging)、接納(acceptance)、放下(letting go)、不急切求成(non-striving)等。

卡巴金曾參加過很多正念禪修課程,對這些「基本態度」(佛法正見)當有契合佛理的了解和解釋,但他的學員大都是為了舒解壓力、治療憂鬱症、焦慮症等心理情緒症狀而參加「正念減壓療法」課程,要的是身心症狀的治療,而不是生命的解脫道,因此,學員們對不評判、接納、放下、不急切求成等靈性層面的佛法正見,能否有真正的領會和實踐,仍待研究檢討。

其次,「正念」的佛理雖然已被整合於西方的心理治療學,在世界各地吸引了大批學員參加「正念減壓療法」,但佛法修行與西方心理治療學畢竟有其不同的分際、旨趣與目標,二者如何交流與協作,俾能給人類社會帶來最大的利益和福祉,也是一個值得探究的課題。

結語

筆者的構想是,有志投入佛法修行的人士不妨去參加「正念減壓療法」,先舒解或療癒心理情緒症狀,並且對「正念」的治療原理有科學性的了解,再去參加密集且要求較嚴謹的內觀/正念禪修課程,或許會更有成效。

另,參加過「正念減壓療法」的學員不論有無治療效果,都應再參加內觀/正念禪修課程,期能更上一層樓,把眼光擴大到生命的安頓和解脫,而不再侷限於心理情緒症狀的治療,切實體解和實踐放下、接納、不評判(不起分別心)、不急切求成等佛法正見,在此基礎上做「正念」禪修,獲得靈性上的安樂自在,或能福至心靈,驚歎原來這才是你所要追尋的目標。

附註

註1.偉伍德在《邁向覺醒心理學》(Toward a Psychology of Awakening)一書中闡述了「maitri」,簡言之,就是去除貪瞋愛憎的習性,培養慈悲包容的心量去接納疾病的痛苦以及逆境,就能離苦而得慧解脫。

註2.葛氏在內觀十日課程中教導「平等心即是清淨心(Equanimity is purity.)」

論壇屬作者意見,文責歸屬作者,不代表本報立場。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞