【論壇】 台語「參差」/tshin2-tshai2/講

本文欲用語音學(phonology)演繹台灣話口語發音「tshin2-tshai2 」意味「隨便」的語源,這個口語的書寫,是最受爭議的,湊合混亂的漢字複合詞。

依台語漢字研究學者劉建仁先生論述,書寫口語 「tshin2-tshai2(隨便)」的漢字複合詞,飃忽不定近20種之多,客家話及其他漢語方言也存在相似的詞語。

數年前筆者看到台語研究網站 《寧靜兮革命》2018-05-16發佈的見解,網主廣泛羅列典故書證,揣測「參差」的衍生義就是發音「tshin2-tshai2」,意味「隨便」或「不計較」的漢字語源,從「參差」兩字與常用漢語字音的變化比照,這是一項突破的研究結果,筆者支持這個創始的見解。

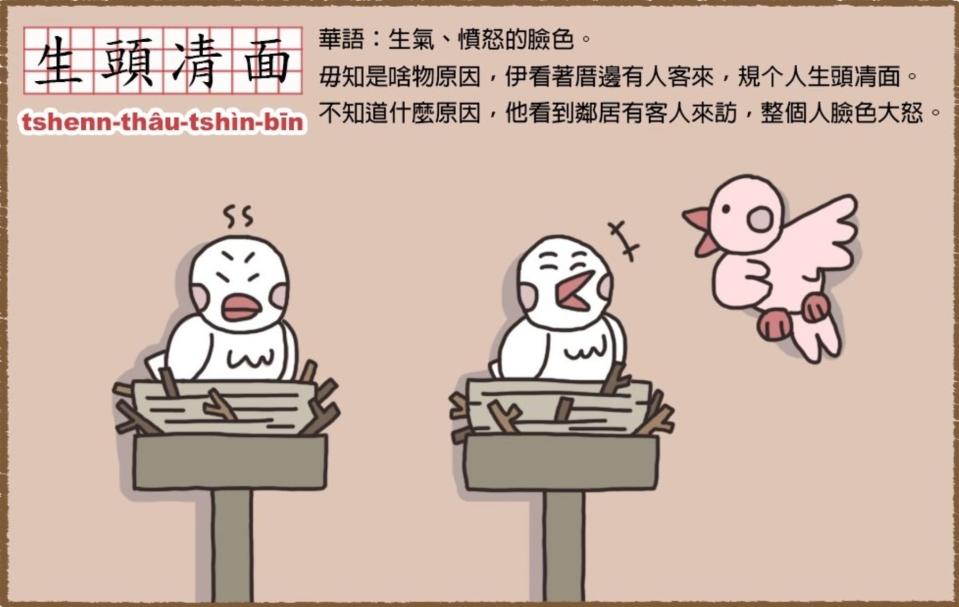

首先擬音「tshin2-tshai2」常用簡單漢字,也許「稱採」就適當,「稱」字台語有兩音,白話「稱重」(衡取重量)動詞發音 「tshin3」,與「凊」字同音,如凊飯(冷飯)、凊面( 臉色冷漠), 文語「稱呼」或「名稱」,複合詞發音「tshing1」,文讀音「青」如青年。

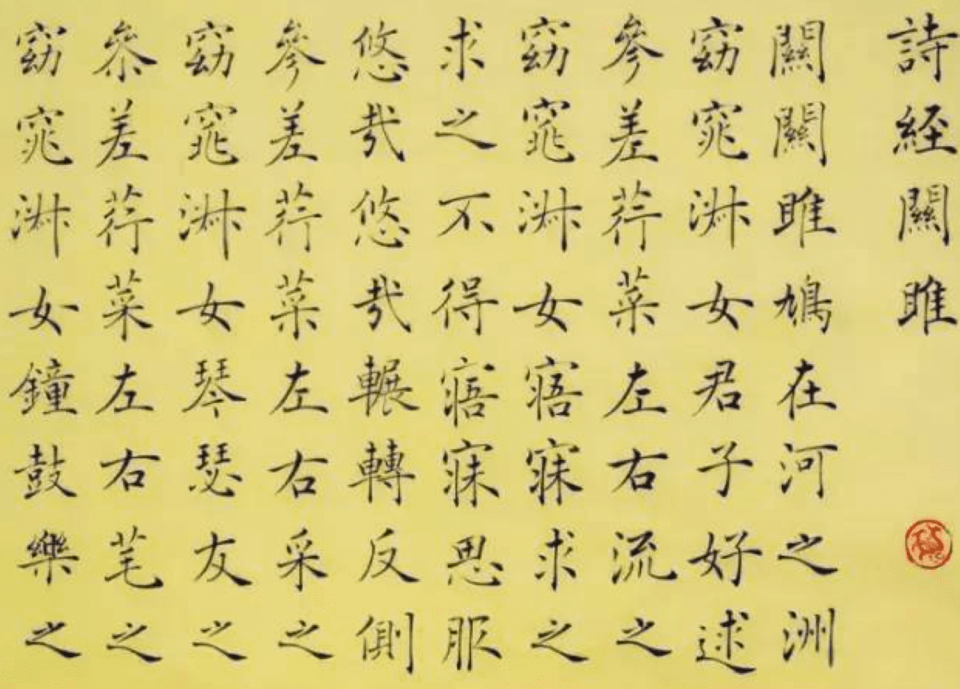

「參差」是不可分隔的詞語,也不是複合詞的一般造型,它最早的文字記錄是《詩誙.周南.國風.関鳩》一首詩句「叄差荇菜左右流之」。這個詞彙是先有文字還是先有口語,已難於考證,但其中「參」、「差」兩字各有特殊讀音,中國普通話音注音作「ㄘㄣ、ㄘ」拼音/cen-ci/ 。

獨特造詞「參差」的讀音也是古僻的,台語/福建話或粵語文讀如「侵痴」/tshim7-tshi5/如台語「侵」略、老「痴」。參/侵/tshim1/變調如上述「稱」字,鼻化音韻尾移動作m > n,由此兩字音比較相對:參/侵 > 「稱」,另外舉例同聲旁「親」與「襯」兩字音比照,變化相似。

詞語「參差」比照「公差」一詞,後字可以讀如「猜」/tshai1/,又例比獨有的破音「差」與上述同音形聲字「痴」的聲旁「知」,認知的白話發音「tsai1」。因此經過千年的傳播「參差」一語,根據以上的剖析音理變化可以發音「稱採」/tshin2-tshai2/。

除了上述「參差」罕見的複合詞及獨特的發音外,其基本詞義在《詩經》上是「參差不齊」,經過歴史上語意微妙的變化,所𧗠生衆多的意義或是詞性變化都詳載於辭典裡。《寜靜兮革命》台語網站則羅列41項經典書證,「參差」的廣義可說是概括的變為「曖昧不明」或「飄忽不定」的意思,台語更分歧作「隨便」或「任意」的俚語。

我深思如何用台語/tshin2-tshai2/,而兼具慣用的語法或文脈轉折造句詞義通訓,造句「台語參差講」作為論題,在「訓詁學」上演繹「參差」,確認俚語/tshin2-tshai2/可信的語源,這個詞𢑥特殊讀音古僻外,被借用為語意分歧的俚語,致使非常不容易與遠古的詩歌詞語關連。

以上分析是支持「參差」就是台語源頭的創見,為肯定這個的見解,我必須再研究《周南.關雎》原詩。

我對漢詩並不熟習,這首詩歌的元祖僅有五章十句,其中「參差荇菜」重複詠頌三次,且都在句首。我察覺「荇菜」更接近/tshin2-tshai2/一語的發音。因此在庶民的喜好朗頌「參差荇菜」時,前句被後句同化了(assimilation),既有的雙聲更加疊韻,這是語音學的一般現象,市井也常聞/tshin2-tshai2-tshin2-tshai2/重疊俗語,這個推論是我的深度分析,適可提供重要理論確定「參差」是台語/tshin2-tshai2/的源流。

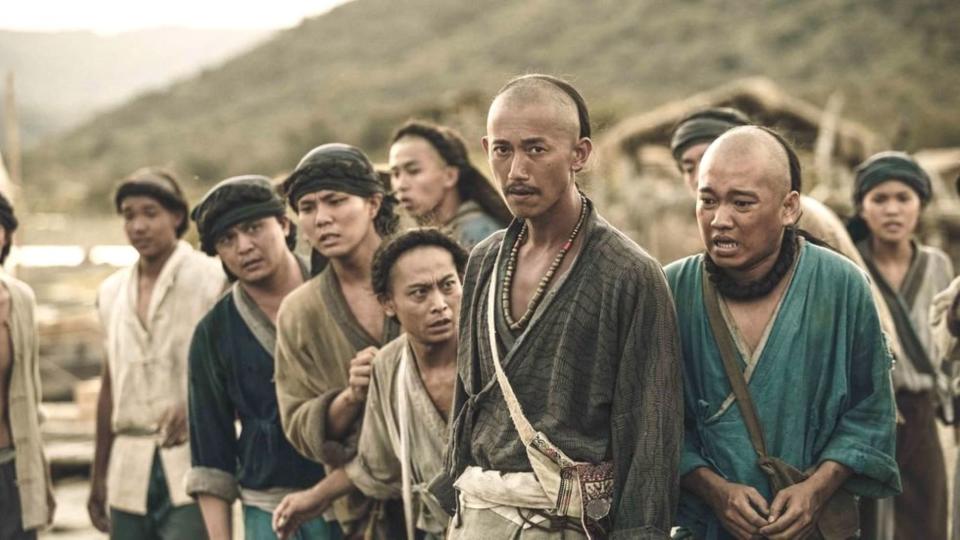

台灣人血統複雜,移民祖先漢族閩越參差混血,唐山「羅漢腳」與本土「查某」配婚,台語的基本文書詞彙衍生自福建古漢語,應有「形音義」俱全的詞語,亦即先有漢字造詞,口語在後的衆多詞彙,此論點是原始漢語(proto-Chinese)在悠遠的歴史上,極可能有數千年間圖像與語言共時互動的發展,這個假設與拚音文字的歐洲語文,口語在先的文化有些微差異的觀念。

以下列出筆者揣測的複合詞彙或由文書衍生的台灣話語源:

常見借音字 < 漢字原始語詞

好額 < 好業(好的田產祖業,原字入聲p音失落)

查某 < 仔母 (「仔」音如牛仔,仔母為女仔的反置,如「牛母」)

碗糕 < 玩具(普通話「玩意兒」諧謔用詞,故意曲解)

礙虐 < 諧謔(台語作「違合感」話意)

古錐 < 駒騅 (與「龍駒鳳鶵」同義)

張持 < 張弛(亦作躊躇)

頭路 < 頭祿(薪水固定的上班族可比「人頭俸祿」,與「走頭無路」不相關)

肚拐仔/肚鷄仔 < 蚪蝌仔(蝌蚪倒裝詞,唐代李白詩作「科斗」象形)

歪哥XX < 歪復(可)池差 (池差是《詩經》「差池」倒置詞,意同參差)

花巴哩貓 < 花巴染苗(形容成語,即花綵紋身的巴人及染色刺青的苗族)

膦鳥 < 男隹(男性生殖器。隹音tsiau 是文語tshiok的白話音,台語有四個音:tshiok>tsiau>tsiu>tsui。「隹」初文是漢字重要構字元素,作為動物性別有「雄雌」兩字)更多例子請看這裡。

論壇屬作者意見,文責歸屬作者,不代表本報立場。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞