買鱈魚食用引發腹瀉 消基會抽查5成遭油魚等混充

鱈魚口感軟嫩、魚刺又少,是許多人愛吃的魚種之一。但有消費者向消基會反映,買了鱈魚回家吃,結果吃完發生腹瀉排油的狀況。

消基會說,這是因為消費者買到的是一種品名被冠上「鱈」字,實名為「蛇鯖」、俗稱「油魚」的魚類。因此實際在市場、量販店及電商採樣4件鱈魚樣品,結果發現2件鱈魚魚種鑑別跟標示不符合。

消基會董事長吳榮達指出,「調查結果事實上就鱈魚部分來講,違規的狀況就是超過50%。主管機關對於我們這次所調查的違規部分,要依法來做處罰。」

消基會表示,在市面上流通的鱈魚一般是指大西洋鱈、太平洋鱈、格陵蘭鱈、阿拉斯加鱈等「鱈魚目」;但市場走一圈,很多「比目魚」標示為「扁鱈」,讓消費者誤以為是鱈魚;還有少數宣稱是「圓鱈」的魚種,其實就是售價便宜很多的「油魚」。

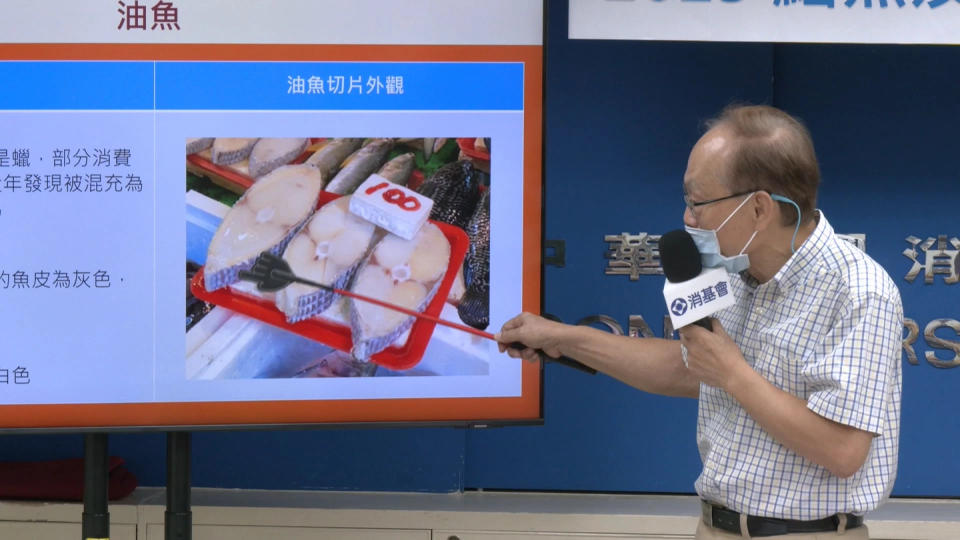

切成魚肉片後還是有小技巧可簡單辨別,鱈魚的顏色雪白、鱗片小體型較大、皮肥厚,肉質也較緊密光滑,且價格高昂,一公斤上萬元。

消基會檢驗長凌永健表示,「油魚裡面的油實際上是蠟,你要是買到吃進去,一定會知道你買的是油魚。因為你吃進去之後一定會拉肚子,要是用手去摸牠的魚皮的話,實際上並不是那麼平。」

另外這次從電商購入的巴沙魚商品中也發現,業者以鯰魚肉、多利魚片並列方式,易造成民眾混淆。食藥署表示,這兩年來針對餐飲業所販賣的鱈魚進行稽查,1740家次中查出8家次違規,皆因標示不符裁罰,共計裁罰31萬元。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞