資訊沒有公開透明 公民如何評斷是非

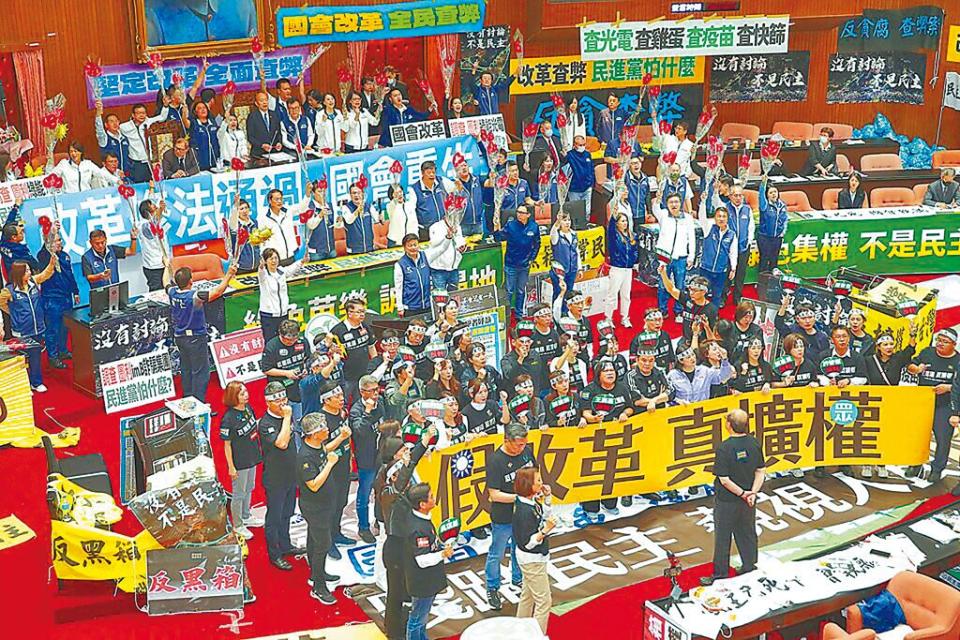

5月28日立法院院會通過修正《立法院職權行使法》部分條文、增訂《中華民國刑法》第5章之1章名及第141條之1條文,一方面依據憲法送請總統公布,一方面函知行政院。行政院院會於6月6日議決,「兩案之全部條文有窒礙難行之處」,擬依憲法提出覆議,一方面送請總統依據憲法核可,一方面告知立法院行政院方面尚待總統核可的此項決定。

行政院的新聞稿說擬提覆議的「七大原因」是,「沒有實質討論,違反民主原則;混淆雙首長制,質詢總統違憲;無差別調查民眾,聽證範圍過廣;漠視正當法律程序,違反程序正義;無期限審查人事同意權,空轉政府重要職缺;藐視國會定義不明,恣意擴大立法職權;懷疑官員虛偽陳述,即可課以刑責。」立法院聯手通過新法的政黨,則批評行政院的覆議只是政治文宣,沒有實質內容,形同造謠。

如果有公民想要獨立思考判斷雙方爭議的是非,他能不看一看立法院三讀通過的法案內容嗎?他在哪裡可以看到完整全案法律條文呢?信不信,他將找不到任何官方提供的完整版本。看不到法案全文,他該怎麼判斷呢?

立法院不曾發布嗎?不曾。其原因或許是,憲法規定立法院通過的法律,應由總統公布,行政院院長副署,所以應由總統府公報公布三讀通過的法律。然則立法院公報也會刊載三讀通過送請總統公布的法案全文嗎?似乎從來不曾。

行政院方面決定要提出覆議,手中必有立法院送來的法案全文,該不該公布立法院通過的法律全案,指出其中窒礙難行之處,以供社會公評以昭公信呢?

總統方面呢?總統已從立法院方面收到了有待公布的全部法案內容,行政院提出覆議,須經總統核可,能夠只說「原因」而不詳述實質理由嗎?恐怕不能。過去內閣制的主張者以為總統沒有實質核可權,當然應該同意。但是行政院院長不是民選的職位,如果不是因為民選的總統認為其覆議實質理由充分,沒有道理容許不是民選的行政院否定代表民意的立法院。所以總統核可覆議,也該有實質理由。總統難道不該一方面公開立法院法案的內容,另一方面提供總統核可(或不核可)覆議的道理嗎?然而,總統府公報從來沒有在立法院針對覆議程序做成決定之前,刊出法案全文與總統核可覆議的理由。

的確,立法院通過的法律案應由總統正式公布,才能生效。然而,立法院不該公開其送請總統公布的法案內容嗎?不該讓社會大眾判斷,行政院會不會有理由提出覆議嗎?不該將之刊載於立法院公報,以確定總統公布的法律就是立法院通過的版本嗎?

同樣地,行政院決定提出覆議,何不也公開所要覆議的法案全文以昭公信呢?行政院高調指責立法院的立法違憲,立法院亦堅持不退,政壇掀起浪濤千層,可是社會上關注其中政治是非的公民們,卻連引起爭議的法案內容全文都看不到。媒體也少有取得全文加以公開的習慣。全社會缺乏討論的可靠基礎,難道是要只憑個人的政黨偏好相互攻訐?只有藍綠白黨相爭,卻難判斷是非;台灣究竟是由公民做主,還是政黨做主呢?

民主政治,講究施政資訊公開透明,立法行政兩院爭執立法的正當程序為何,整個政府卻連最起碼的資訊也未公開,無異矇上了公民的眼睛。試問總統、立法院與行政院,究竟誰願意提供社會大眾一個正式的官方管道,一目瞭然三方爭議中的法案全文內容是什麼呢?建立公開立法資訊的正當法律程序,這麼難嗎?又規定在哪裡呢?(作者為東吳大學法研所教授)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞