趣談「三秦八怪」

楊正寬/前臺灣省文獻委員會主任委員

我在2024年3月12日黃昏初抵西安,當天晚餐時就近在旅館的西安火車站前長安古城牆附近,找了一家看起來生意很好,很乾淨也有空調的餐館,心想北方麵食最好吃,口味也比較孰悉些,只要不加辣,臺灣來的遊客應該都可以接受才對。但是等他們都稱「服務員」的店小二拿來菜單要點餐時,我卻忽然愣住了,因為我看到了一道我叫喊不出來名稱的麵,而且是特別多筆劃的「超級繁體字」名稱的麵食,真傷腦筋耶,大陸不是提倡簡體字的嗎?連個「麵」字都簡寫成「面」,例如「乾麵」就是要寫成「干面」,何以這麵食名稱要為難我這深諳繁體字的我呢?未免太欺負我這「简体字盲」了吧?於是我不甘示弱,硬是要嘗嘗看到底這是甚麼「碗糕」?

因此,我就不吭聲,像啞巴似的用手對著「服務員」,指著菜單上比了要吃這一碗不會唸的麵,想不到他卻用厚重高亢的秦腔,幾乎如雷貫耳的向櫃台高喊著 「3號桌BIANG BIANG面一碗」,我嚇了一跳,要打仗了嗎?怎麼高喊「BIANG BIANG」呢?

旅行在外,沉默是金,為了明哲保身,我實在是很不隨便跟陌生人交談,也不善搭腔,尤其是來到聽不太懂濃濃秦腔的陝西人講華語地方,比起去德國,聽德國人講英文更糟糕,所以也就耐住性子不好奇去問甚麼是BIANG BIANG面了。但是麵端來之後,更嚇一大跳,我忍不住懷疑地首度開口問道:「這是我點的麵條嗎?」「是啊!你不是點BIANG BIANG面嗎?」你知道嗎,他竟然是用像小臉盆一樣大小的特大碗公,端來的是厚度與長度就像褲腰帶一樣的一大碗所謂「BIANG BIANG面」,大辣辣地置放在我座的一個約僅可放四大碗的小桌上。

最後雖然好吃,還是吃不完,只好打包當宵夜。結帳時服務員可能也忍很久急忙問說;「你是福建南方來的嗎?講話怪斯文的。」其實所謂斯文,應該就只是講話沒有陝西人那樣高亢急促,像在吵架一樣而已。我只好點點頭,趕快付款、走人,另外又很耽心原本這個月臺灣可以組旅行團到大陸旅遊的政策喊卡後,我們幾個人卻擅自跑來大陸趴趴走,不知道回臺後會不會被秋後算帳?

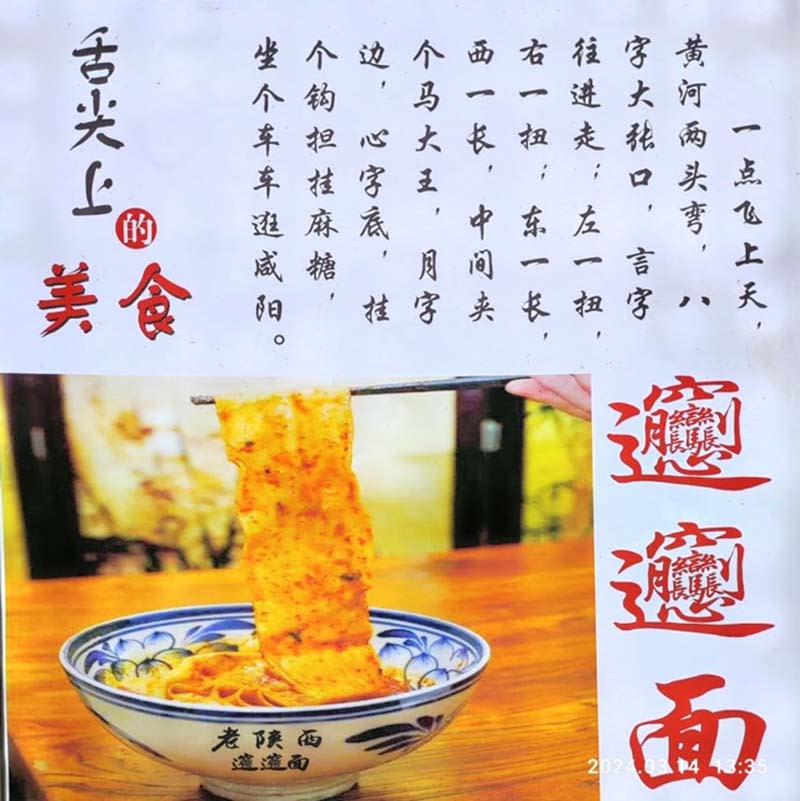

翌日搭地鐵到華清池轉客運車到兵馬俑,已將近中午時分,想說祭飽五臟廟再購票進去仔細看才不會虧待自己,卻意外發現我們「老楊家」也開了那兩個很難寫的BIANG BIANG字的麵館,當然肥水不流外人田,二話不說就進去照顧我們同宗生意囉。在等吃麵時發現我們「老楊家」很負責的服務外地旅人,在牆壁貼了一張BIANG BIANG面的說文解字,為遊客介紹這個舌尖上的美食說:

一點飛上天,黃河兩頭灣,八字大張口,言字往進走;左一扭,又一扭;

東一長,西一長,中間夾個馬大王,月字邊,心字底,拉個鉤担掛麻糖,座個車車逛咸陽。

其實陕西留给我吃的印象就是麵食當道,除了BIANG BIANG面之外,還有肉夾饃、羊肉泡饃、陝西涼皮、臊子面、甑糕、泡泡油糕、鍋盔等,都很平價又有特色,至於要問好吃嗎?那就因人而異了。倒是要提醒臺灣不吃辣的朋友,切記點完菜得趕快說不要加辣,連「微辣」也不能客氣,因為他們對「微」的形容詞尺度,跟我們南方人的認知差異極大,有一次我點了臊子面之後說請不要加辣,服務員立馬回嗆我說,不辣怎麼吃得下?為了顧及他的專業顏面,只好客氣地回說「那微辣就好」,誰知端出來的還是我們臺灣人無法忍受的辣,只好一口麵一口礦泉水,好不容易終於留下麵湯,完成了不可能的任務。

上面列舉BIANG BIANG面的「麵條像褲帶」和鍋盔的「鍋盔像鍋蓋」都是還沒去陝西之前就久聞又好奇的「陕西八大怪」其中的兩怪,其他還有「帕帕頭上戴」、「房子半邊蓋」、「油潑辣子一道菜」、「秦腔不唱吼起来」、「姑娘不對外」、「板凳不坐蹲起來」、「盆碗分不開」等六怪,這種古老傳統習俗煞是有趣極了,就讓我逐一介紹如下:

第一怪 帕帕頭上戴

是指將手絹或毛巾,摺成長方形戴在頭上的習俗,那是因為平時可以防塵,幹活時可以遮陽、擦汗。聽說戴帕帕的習俗,關中人和陝北人不一樣,關中地區風沙大,關中人是在後面綁起來固定手絹,而陝北人就直接擱放在頭上。

第二怪 房子半邊蓋

據說是因為關中平原比較乾旱,缺水少雨,房子半邊蓋時,呈「M」型,可以將雨水聚集在自家「天庭」,然後自然流入人工挖掘的水窖內。半邊蓋的房子也可以節省中國建築中需要的大樑。

第三怪 鍋盔像鍋蓋

鍋盔直徑可以在30至50公分範圍,厚度在3至8公分之間,一般將麵粉摻水攪拌,加入酵母,文火烘烤,色澤淺黃,形狀為扁圓形,可長時間保存。地域不同,其中的配料和口味也有所變化。

第四怪 辣子是道菜

陜西人吃飯餐餐離不開由潑辣子,麵條再香,沒有辣子,陜西人就嘟嘟囔囔的不高興。作法是將菜籽油加熱,倒入磨碎的乾辣椒麵中,放涼之後即可食用。色澤鮮紅,味道甘辣,是陝西家庭中常見的調味品。

第五怪 麵條像褲帶

扯揉一條麵條寬度可以二、三吋,長度一米左右,厚像硬幣,薄如蟬翼,儼然就像褲腰帶一樣,對大飯量的人來說,一條麵條就足夠一頓飯,但我只能吃下半條,另外半條只好打包當宵夜,回到旅館吃起來QQ的像厚重的涼皮。

第六怪 秦腔不唱吼起來

是指在關中地方戲秦腔的表演樸實、粗獷、豪放,富有誇張性。傳說秦腔雛形於秦、漢,形成於唐、宋,盛於明、清。秦腔旦角聲韻根據劇情需要,或委婉纏綿,或悲哀淒傷,秦腔生(淨、丑)角唱腔一般激越高昂,特別是淨角的唱腔如怒吼般,臉又鼓氣得紅通,俗稱「怒大將」,甚至有人認為吼秦腔是秦人宣洩情感的一種很好方式。

第七怪 板凳不坐蹲起來

吃飯的時候,關中漢子們喜歡蹲在凳子上吃,而不是坐著吃。這種沿襲下來的習俗,有人推測或許是先秦時代亦兵亦農的兵役制度有關,端著碗蹲在凳子上吃,機動性高,方便一有戰情就放下碗筷跑去支援戰場。

第八怪 碗盆難分開

陝西人用的碗,一般都是粗瓷大碗,其口徑多在20厘米以上,大到和平時用的盆子差不多,多為白青色,保溫性好。難以分清楚碗或盆,所以說碗盆難分開。

關中地區也少數有將「泡饃大碗賣」及「姑娘不對外」兩種習俗,併稱為「關中十怪」。然而時至今日,其實這兩項怪俗已經幾近式微,反而是我在陝西任何一個城市街頭都可看到的「大衣機車穿」及「機車全家載」更是可增為「陝西十怪」,尤其在臺灣交通管理法規不允許下,看了更是感到新鮮的怪事。

至於我為什麼不跟網路常用的「陝西八怪」或「關中八怪」,而改用「三秦八怪」呢?那是因為「關中」只侷限在西安、咸陽一帶,可是我走訪陝北的榆林、延安時也看到有這些怪俗;而「陝西」又是近代地名,無法凸顯出淵遠自秦、漢流傳至今的怪俗,因此就引用陝西的「三秦」別稱,讓其有自古一脈沿襲怪俗的意義。

「三秦」起因於秦朝末年,秦二世昏庸無道,天下英雄紛紛揭竿起義。出生於楚國舊貴族的項羽勢力越來越強,在巨鹿之戰中項羽消滅了秦軍主力,攻入秦都咸陽,自封為西楚霸王。又因擔心另一個義軍領袖劉邦會與自己爭鬥,項羽自己做主把劉邦封為「漢王」,讓他管轄陝南及巴、蜀等地。項羽還不太放心,又決定大封諸侯,他把陝西分為三個地方並分封給三位將軍,希望牽制漢王劉邦。章邯封為「雍王」,管轄咸陽以西及甘肅東部地區;司馬欣被封為「塞王」,管轄咸陽以東地區;董翳被封為「翟王」,管轄陝北。這三人都是從秦朝投降過來的將軍,他們的封國雍、塞、翟,所以後人由此把陝西稱為「三秦」。

更多《獨家報導》

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞