重溫60年前馬太鞍生活 中研院民族所典藏文物返鄉展出

典藏超過六十年,48件源自花蓮阿美族馬太鞍部落(Fata’an)的珍貴文物即將返鄉展出!由花蓮縣光復鄉大馬太鞍社區發展協會及中央研究院民族學研究所共同舉辦的「心繫Fata’an」共作展明(3)日在花蓮縣光復鄉開幕,現場將舉行祈福儀式、吟唱古調及導覽參觀。本次展覽除了展出中研院民族所的藏品外,並搭配研究人員的手稿與影像紀錄,帶領眾人穿梭時空與文化斷層,重溫1950年代馬太鞍的生活樣貌,也將是中研院民族所博物館歷來文物最多、展期最長的共作展。

中研院表示,由馬太鞍部落、中研院民族所黃宣衛研究員及劉璧榛副研究員共同策展,48件藏品源自1956到1961年間,中研院民族所創所所長凌純聲帶領研究人員及學生多次拜訪馬太鞍部落進行田野調查。時逢部落文化變遷劇烈時期,當時的大頭目何有柯、耆老連再芳、張阿湖不吝與研究團隊講述傳統文化,包括祖先傳承下來的神話傳說、歷代神譜與家族系譜,甚至示範工藝技術及其知識。藉由部落年輕人陳阿順、吳阿民與王文龍的翻譯協助,研究團隊得以留下文字及影音紀錄,並將文物帶到中研院民族所典藏。六十多年來,中研院民族所與馬太鞍也有多次合作研究,更促成此次文物返鄉展。即使過程中歷經疫情波折,但在馬太鞍部落整合各方團體鼎力協助下,終將開幕。

「心繫Fata’an」共作展規劃六大展區,從不同面向追溯馬太鞍的歷史與文化流變,「枝開散葉的樹豆文化圈」講述部落Fata’an(樹豆)名稱起源故事;「與自然共生的智慧」介紹馬太鞍族人生活中的漁獵工具,包括Palakaw(巴拉告)傳統捕魚技藝以及各種生活器具;「榮耀的領袖與祭司」以馬太鞍末代Afelo’ay(領袖)與Sapalengaw(總祭司)的大禮冠盤帽(O pakowawan no Sapalengaw no Fata'an a niyaro')及衣物,帶領大家認識1950年代的馬太鞍社會組織;在「裙擺舞動中的性別關係」展區裡,還有馬太鞍男子在Ilisin(年祭)傳統祭儀舞蹈穿著的Fohkad(五片流蘇裙),是本次展覽一大亮點;「共作影片」及「合作研究的相繫」區則展出中研院民族所多年來與馬太鞍部落的合作紀錄及研究成果。

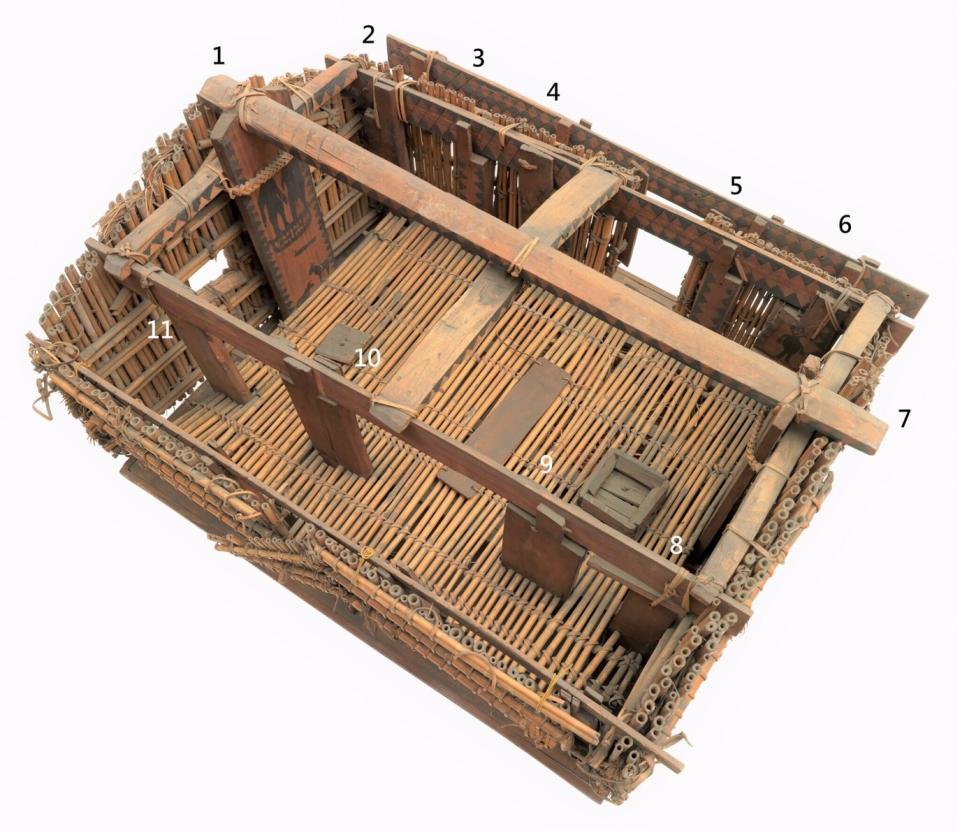

在本次展覽中,民眾還有機會親眼目睹當時耆老們用傳統工法手製的Kakitaan祭司祖屋模型,以及其屋內的11根樑柱,屋柱繪有祖先起源神話與歷代英雄臉譜,還留下歷史故事,具體說明獵首祭、男性會所與男性婚入女方家的制度。祖屋可說是馬太鞍傳統社會組織、宇宙觀與信仰的縮影,但在部落已不見本體,因此這個祖屋模型將提供近來部落文化復振重建的參考。

「心繫Fata’an」展期自2022年9月3日到2023年3月4日止,每週三、五、六上午10點至下午4點開放免費參觀,地點為花蓮縣光復鄉光華街1號(花蓮縣舊消防局光復分隊)。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞