【鏡相人間】礦石和鑽石 雲門50年,八代舞者和他們的《薪傳》故事

雲門50週年,春季公演將重現《薪傳》,舞劇向唐山渡過黑水溝來台開墾的先民致敬,1978年首演當日適逢台美斷交,予人「風雨飄搖,同舟共濟」的安慰,新世代舞者版《薪傳》公演在即,蔡英文訪美,美中台又是新局面,如今黑水溝上是中國軍艦。

林懷民說當年觀眾看《薪傳》總是哭,宣揚苦難已不是《薪傳》的使命,重演《薪傳》也不是為了安慰大家,哭很好,不哭也不錯,表示大家都很健康,已經走出陰影。

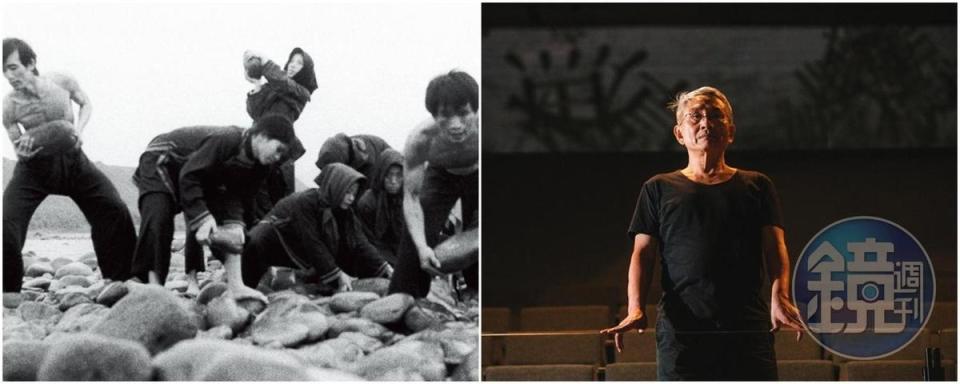

初代舞者身體素質如礦石,野性而粗獷,然而50年的打磨,青春舞者如鑽石一樣被打磨得閃閃發亮,故而他說讓青春舞者把舞作當作祭品,供奉給祖先好像也不錯哩。

雲門與《薪傳》大事記

1973:雲門成立,於台中中興堂首演

1978:《薪傳》嘉義首演

1993:雲門《薪傳》首度赴中國演出

1999:雲門二團成立

2008:雲門八里排練場大火,隔年取得淡水滬尾砲台央廣舊址40年使用權,蓋雲門劇場

2019:林懷民卸下藝術總監一職,隔年交棒鄭宗龍

2023:雲門50年重演《薪傳》

鼓聲一響,燈暗,舞者緩緩步出,點香祝禱,「思啊想啊起…祖先堅心過台灣,不知台灣生做什麼款啊…」月琴撥弦三兩聲,舞者於陳達滄桑的歌聲中嘶吼、翻騰、交纏,〈渡海〉〈拓荒〉〈耕種〉,一支舞接一支舞…爐香快燒完了,舞作也來到尾聲,台上舞者跳躍著甩著彩帶,鼓聲是激昂的,舞者神情是歡樂的,漫天飛舞的紅綢之中,漂亮的身體此起彼落,彷彿一串鞭炮,喜氣洋洋的,〈節慶〉。

雲門今年50歲,將重演林懷民《薪傳》,舞團日前舉辦記者會,宣告全台6個劇場巡演票券全數售罄,且將在4月29日加開自由廣場戶外轉播。會上,青春舞者再現經典,凶猛、爆裂、血氣方剛,與《水月》《行草三部曲》的行雲流水相較,著實不像同一個編舞家的手筆。

同一支〈節慶〉,同一個林懷民,時間拉回45年前,1978年12月15日,《薪傳》在嘉義體育館首演前夕,編舞家眉頭深鎖,一點都開心不起來。舞蹈還有幾個段落沒編好,票才賣出幾百張,明天會有人來嗎?或者該問,《薪傳》明天演完,還會有下一個明天嗎?該年春天,他拿到洛克菲勒獎學金,赴紐約短暫進修。年輕的時候,他曾在這城市學舞,穿梭於模斯.康寧漢(Merce Cunningham)和瑪莎.葛蘭姆(Martha Graham)的舞蹈教室之間,度過人生最愉快的暑假,但舊地重遊,全無往日豪情壯志。

動盪時局 揭傳奇序曲

美國不似他來的那座島,有報禁,仍言論管制,街頭《時代雜誌》和《紐約時報》大鳴大放地宣告著美國即將和中國建交的消息。他住五十八街哈德遜河畔小公寓,屋如小舟,夜裡,他總被敲碎酒瓶聲和咒罵聲吵醒,失眠的人躺在床上,想著雲門舞者、想著台灣,望著掉漆的天花板,腦海浮現幼時在奉天宮廟口戲耍的畫面。敏感的編舞家有感時局動盪,不免要問他是誰?他從哪裡來?他要去哪裡?他想編一支舞,關於鄉親父老,關於島嶼。8月返台,他花了40天將他的鄉愁他的歌編成了《薪傳》。

林懷民新作涉及台灣歷史的風聲很快地在台北藝文圈傳開了,南京東路排練場時不時有記者來關切。極權的年代,保密防諜,人人有責,然而要小心就在你身邊的人可能是匪諜,也可能是警總。其時,鄉土文學論戰戰火稍歇,御用文人要指控反對陣營是台獨或者共匪,根本像寫詩一樣容易。他把舞團拉到故鄉嘉義,以避開當權者耳目,假使他日《薪傳》被禁了,至少演出過一場。嘉義體育館並非專業演出場地,工作人員在竹子搭建的鷹架上掛燈具和布幕,無異於平地起高樓。台上先民唐山過台灣,前途茫茫,編舞家的心情亦然,他渾然不知,幾個小時過後,這齣舞的命運將徹底地改變。

隔天,1978年12月16日,美國總統卡特在華盛頓宣布美國將與中華人民共和國建交、終止與中華民國的外交關係,並廢止1954年雙方簽署的共同防禦條約,以及撤出駐台美軍。當日上午,林懷民和夥伴們透過廣播知道了,旁人問:「要演嗎?」「當然要演!」他說表演藝術無法改時局,但至少可安慰人心。前一天只賣出幾百張票,當晚,湧入6千多人,謝幕掌聲如雷,舞者們班師回朝在國父紀念館演到隔年1月7日,有台獨嫌疑的舞作在《中央日報》被謳歌成「同舟共濟的象徵」,他身邊友人戲言:「是卡特救了林懷民。」

致敬先民 唐山過台灣

編舞家作品往前是《白蛇傳》《哪吒》,在中國戲曲揉入了美國瑪莎.葛蘭姆技巧,往後是《廖添丁》《我的鄉愁我的歌》,在現代舞裡丟了一把台灣的泥土,《薪傳》正是創作風格的分水嶺。1988年雲門關門,91年舞團重啟,《九歌》《流浪者之歌》《水月》…編舞家風格再進化,已然是可以與瑪莎.葛蘭姆、畢娜.鮑許(Pina Bausch)比肩的藝術家。然而《薪傳》這齣舊作仍沒有被遺忘,10週年、30週年重演是它,《薪傳》彷彿台灣文化的名片,89年在香港和北京舞蹈學院火併是它,93年中國巡演,轟動北京城的還是它,跳著跳著,《薪傳》至今也跳了174場。

「呼吸!呼吸!你們太厲害了。舞是激情的,動作是激情的,你們要冷靜,不管多大的動作都是規格,按部就班,把身體調理出來,呼吸!呼吸!」距《薪傳》第175場首演還有37天,我們來到淡水雲門劇場看林懷民彩排,如今,他是一個76歲的老人了。2018年,他卸下藝術總監一職,交棒給鄭宗龍,嘴裡囔著退休,但一轉身卻跑去幫王心心、蔡琴策劃節目,全然閒不下來,雲門50歲了,這個創辦人自然也沒忘記準備生日禮物,悉心調教新舞者跳《薪傳》。

排練場裡,他的精力依舊旺盛,指令依舊精確,唯獨口氣較以往和緩了許多。男舞者互拋彩帶,偶有失手,他和藹地說:「來,你們都很棒,但我們再練習,再一次漏接,就不准回家喔。」這人以前哪裡是這樣?雲門30週年演《薪傳》,一、二團舞者合併,同樣排演彩帶舞,有小學弟頻頻出錯,他從觀眾席衝上舞台,咚一聲直接跟小學弟下跪:「你這些學長們都跳了幾百次,你忍心讓他們一直跳嗎!」

雲門50年,舞者來來去去,大多跳過《薪傳》,若以這支舞排資論輩,一圈一圈彷如年輪往外擴散,至今已經是第八代舞者,「比起創團舞者,這一代舞者專業明確,衣食無慮,沒有陰影。他們的身體多漂亮。」昔日情緒勒索大王提及青春舞者,驕傲溢於言表,他笑咪咪地說前一陣子《薪傳》定裝,櫃子翻出往日舊衣,未料新舞者營養太好,平均身高多了7公分,衣服都要重做,他心疼得不得了吶。

譬如拓荒 戒嚴學跳舞

「第一代男生舞者,鄧玉麟、蕭柏榆和葉台竹,多半是體操員出身,身型矮小,我85年跟他們跳舞的時候,褲子都已經嫌太短。前輩們不是舞蹈專業,所以老師編舞不可能是芭蕾轉圈圈,一定要符合他們身體特性,《薪傳》之所以有連續後空翻,連續蛙跳出現,是因為前輩本身就具備這樣子的能力。」第三代舞者吳義芳比較新舊世代舞者身體素質的分別,演過《悲情城市》的他,也是拿電影做譬喻:「我們先進劇組,侯導把我們這些非專業演員彩排的戲拍下來,拿去給還在香港的梁朝偉看,因為他的表演太精確了,得要想辦法融入我們。這些新舞者身體打磨得很漂亮,他們就是梁朝偉,像鑽石一樣會發光;我們那時候的環境沒這樣好,比較像是礦石,有點粗糙,但礦石也有礦石的力道和美感。」

黃立捷、鄭希玲、范家瑄等第八代舞者,這些吳義芳口中的梁朝偉們,都是在家人的支持下,從小學舞,從舞蹈班到北藝大,經過層層競爭淘汰,最後考進雲門,身體打造得千錘百鍊,但吳義芳和他同世代的舞者並不是。「以前身分證有職業欄,我去戶政事務所把學生改成舞者,承辦單位說沒舞者這個職業,我說我在雲門跳舞,我有領錢,這就是我的工作,他才不情願地更改。」同為第三代舞者的李靜君少女時代學舞,正是台灣牛肉場最興盛之時,社會大眾都搞不清楚舞者跟舞女有何不同,為了報考國立藝專舞蹈科,還跟父親起了家庭革命。

初代《薪傳》舞者學舞,無異於《薪傳》先民渡海,得在一片蠻荒拓荒,但克難環境裡,身體也能長出一股蠻力,在舞台上跳出拚搏之感,舞蹈家古名伸對這群舞者們的評價是:「原始的,熱情的,富含驚人爆發力,總是可以全力以赴。」吳義芳在彩排不慎被舞者踢到臉,鼻梁斷裂,送急診,包紮完隔天在基隆演出跳〈渡海〉,連續後手翻,後空翻,傷口裂了,血流不止,待演出結束之後才去縫線。第二代舞者陳鴻秋則是跳《薪傳》跳到膝蓋碎裂,後遺症是日常行動時,膝蓋會痛到跪下來無法走路,醫生勸告她得從舞台退下,她說:「我就是要跳到十字韌帶斷掉。」

陳鴻秋1980年入雲門,1991年離開,此後從事舞蹈教學,請她從教學現場評價自身與新一代《薪傳》舞者的異同,她說這40年的舞蹈師資和體制逐漸完善,學生畢業後進入國內或國外的舞團很快就能獨當一面,勇敢表現自我,不似他們早年進雲門,得一邊排舞,一邊補課,彌補自身的不足。

回首雲門11年,是地獄也是天堂,她從不後悔,唯一憾事是沒跳到98年《水月》,「當時看了《水月》,心想如果可以晚生10年就好了,它應該是我這一生最想跳的舞, 它很輕靈,是林老師美學的大成,最符合東方哲學和美學,舞者的身體能動能靜,能強能柔軟,那應該是一個舞者最完美的身體吧。 」

好似耕種 深化現代舞

陳鴻秋羨慕舞者完美身體,其實是林懷民90年代起,在野性的身體加入了太極導引、打坐、中國武術。「北藝大畢業進雲門,一進去就要跳《流浪者之歌》,前3個禮拜,每天都在打坐,早上10點坐到傍晚,可是我那時候年輕啊,心想我很會跑、很會跳、很會轉啊,你怎麼不看我這些?只要我坐在那裡,我心裡面會虛。」第七代舞者邱怡文說一入雲門,等於所學的一切要砍掉重練,1994年進來,直到2000年才領悟老師「慢慢來」的美學:「改變沒有確切時間點,但你會慢慢地知道打坐是會給你benefits(益處),有時候很累,加上心情不好,腦內很雜亂,你會因為打坐得到某一種清明的感覺。」

「《薪傳》動作來自台灣的民俗廟會跟中國的民族舞蹈,結合主題的設定,讓雲門舞集變成來自台灣的國際舞團,也揉入了太極、打坐,身體的沉靜,讓雲門舞集變成來自亞洲的國際舞團,」舞評家李立亨感性地分析:「經過一版一版的調整,一代一代舞者的加入,慢慢的,《薪傳》的身體變成琥珀裡的松果,讓我們看到:哇,我們曾經是那樣的人。真是何等真實,何等珍貴。」

雲門五十 野地花開遍

距離邱怡文跳《薪傳》,時間又過20年。早年,林懷民與李靜君、吳義芳工作,年紀相去不遠,是大哥哥帶弟弟妹妹跳舞,到了蔡銘元、邱怡文這一代,變成叔叔帶姪子姪女,如今和第八代舞者合作,那年紀的差距已經是爺爺帶孫子了。《薪傳》因為台美斷交,跟這島嶼成了命運共同體,我們拜訪林懷民這一刻,正是蔡英文訪美,美中台關係又現新局面,柴船渡烏水,唐山過台灣,如今,黑水溝上是中國軍艦。阿公不講古了,他只叫青春舞者去看《悲情城市》,「你演的就是松勇啦,妳就是淑芳啊。電影裡孕婦死尪,你們要看別人在喪禮裡面怎麼哭,怎麼跪拜,怎麼拉扯,這些動作都跟舞蹈有連鎖反應。」

「不用跟他們講祖先和難民吧?台灣人不必在災難和壓力下『愛拚才會贏』,也不必宿命地抱住『亞細亞的孤兒』的認同吧。」他說:「雲門五十,我想用《薪傳》呈現用半世紀時光培植出來的台灣舞者。說歸到底,舞蹈就是舞者─舞者的身體。」

是啊,放著這麼漂亮的身體怎麼不好好利用?協助該戲排練的李靜君為我們補充:「老師現在coach(指導)《薪傳》非常細,跳這個舞要拿出什麼態度一點也不重要,他現在比較像是coach一個藝術品,段落與段落之間,該怎麼轉身,該怎麼跳躍,以前的舞者可能做不到,但現在的孩子輕輕一碰地,就可以彈得很高,動作對了,精神就對了。」

黃立捷年初知道要跳《薪傳》,額外去健身房做重訓練深蹲。談及舞蹈,他使用的都是科學的語言,得規規矩矩地鍛鍊自己的肌肉,才不至於讓關節受傷。他分析自己是濫情的雙魚座,唯獨面對舞蹈,是全然的理性,「我會花很多時間去琢磨自己的動作,例如要用舞蹈表達一個悲傷的情緒,那不單單只有皺眉頭,表情看上去很苦悶而已,反而應該要屏除掉你的表情、表演,站在鏡子前專注雕琢你的動作,要讓動作有質感,看上去像是悲傷、無助的樣子。」

歡渡節慶 經典青春版

31歲的黃立捷,正是林懷民編《薪傳》的年紀,問他可會羨慕老師在這個年紀就寫出傳世經典,他說不會啊,舞蹈面向很多,有人編舞,有人跳舞,因為愛跳舞,他更要好好愛護自己的身體,才能跳一輩子。他振振有詞:「有人說現在舞者沒有以前那些苦難經驗,跳起來不會比以前的好啦,但正是時代不一樣了,訓練的環境不一樣了,身體長得不一樣,跳起來當然不一樣啊。林老師說我們這批舞者舉腿如舉手,但我就是那個腿舉不起來的,可我拚命練習,不放棄,這是我自己要跨越的黑水溝,至少這一點,我應該可以做出跟上一代一樣的拚搏感。」

黃昏的排練場,年輕的舞者練習〈耕種〉,蹲低,蹲得不能再低,渾身是汗,但燦爛笑容,整張臉好似會發亮,林懷民突然轉過頭,笑咪咪地對我們說:「以前的舞者努力扮演先民,向祖先致敬,但這些舞者的身體多漂亮啊,讓他們把舞作當作祭品,供奉給祖先好像也不錯哩。」他對眼前的小朋友們讚譽有加,但臨到下課,把他們召集起來,一個一個檢查頭髮儀容,嫌他們太漂亮:「我們明天就要進劇場排練喔,男生們都去給我剪頭髮,給我露出額頭來,不然頂著個瀏海跳舞,像韓國偶像劇的歐爸,實在太不像話了。」語畢,他起身想走出排練場抽菸,喃喃自語:「現在幾點了?4點半?我的醫生一定很高興,我有一個小時又15分沒抽菸了。」

傷害是恩典

李靜君

1966年出生,1983年入雲門,團齡40年,第三代《薪傳》舞者。

我在藝專念2年,立志當芭蕾舞者,想出國闖蕩,直到看了雲門10週年《薪傳》的演出,改變了心意。那場演出在中華體育館,舞者在《農村曲》音樂中跳〈豐收〉,跳到一半,音響故障了,那樣的問題在當時劇場層出不窮,但舞者從容不迫地哼起《農村曲》,一邊哼一邊跳舞,哼到音響故障排除,音樂可以正常播放。

那一刻,我傻眼了,原來我們的音樂可以這樣好聽,我們的舞蹈可以這樣好看,這一份純樸打動我,我想進雲門,用這土地的音樂、跳屬於這土地的舞。

1985、1986年開始跳《薪傳》,我的腿可以拉舉到頭上,但指導老師覺得我太軟,不夠具備《薪傳》的精神。我憤恨不平地打電話給林老師,說我很好了,他淡淡地說:「我們都可以更好,不是嗎?」我聽了林老師的話,拚命練習,臨到演出、布幕拉起前還在練,指導老師走過來跟我說:「不用再練了,妳很夠格了。」

我身體很柔軟,照理講那些比較抒情的角色會適合我,但老師盡可能把一些比較有爆發性的角色放在我身上,像是《九歌》裡的祭天女巫,或是《流浪者之歌》的妓女。編舞家都是psychic(通靈者),他會要比你更了解你自己,會聞出你身上特殊的氣味,把它揪出來,變成舞蹈的一部分。

2004年《陳映真.風景》,老師要我跳一個16歲的小女孩,那時候我都快40歲了,要跳十幾歲的小女孩,是很難輕盈的,但他就會提醒你,輕盈不在你的微笑,而是在你的身體裡面。

珍惜感動 美隨時會幻滅

編舞家可以很快抓到舞者的特質,把他們的特質用到最淋漓盡致,但太合適的人,有時候太理所當然,所以編舞家另外一個任務是要舞者顛覆角色,建立角色,反叛角色,這樣他的表演才會變成真正的藝術,而不是只靠本能在跳舞。他知道每一個舞者心裡的欠缺。到他這個年紀,其實很多舞者的名字他記不起來,但是他只要看到舞者的腳趾頭,就知道這個身體在怕什麼,在想什麼,就算你的身體燒成灰,他都知道你哪個動作沒做好。

我天生筋骨很軟,我一直以為我是老天爺賞飯吃,但後來才知道我的髖關節裡面,不是完全的包覆,其實是我天生有缺陷。這個缺陷,加上長年的運動量太大,會對健康造成傷害。但跳舞的人哪裡可能沒有傷害?舞者得要從傷害裡了解怎麼去善待自己的身體,傷痛是恩典。一般人平白無故身體也會受傷,也會老去。舞者從身體上得到很多感動,但昨天腰還能扭,今天可能就不能動。傷痛其實就是告訴你一個美好的身體隨時都會幻滅。老師編《水月》 《松煙》《紅樓夢》《行草三部曲》,其實也是同一個道理,一切都是夢幻泡影,身體是這樣,美也是這樣。

六十歲,我不老

吳義芳

1963年出生,1985年入雲門,團齡18年,第三代《薪傳》舞者。

我在高雄鼓山區長大,從小沒有爸爸,印象中,媽媽為了養我們長大,一直在勞動。我們家族的小孩書都讀得很好,念雄中什麼的,但我太好動了,國小參加體操隊,很難坐下來讀書,高中只考到左中,第四志願。

念高中時,同學知道我參加體操隊,很會翻,問我要不要參加民族舞蹈比賽,我說好,結果得到第一名。因為跳出了興趣,就去參加校外的舞蹈社,跳《吉賽爾》《天鵝湖》,我瞞著媽媽去考北藝大,考上了,他們也不能怎樣,因為是國立的,而且不讓去念,我就得去當兵。

我是北藝大舞蹈系第一屆的,系主任正好是林老師。因為我好動,彷彿身體裡面有一隻猴子,所以林老師叫我「猴子」。有一次彩排,他在台下叫我們不要亂動,我覺得無理,硬是在台上用力踱步,但林老師也知道怎麼治我啦,他後來叫我當班代,我要治別人,要帶頭,自己就得守規矩,立榜樣。

我想當芭蕾舞者,想變成《飛越蘇聯》的米夏.巴瑞辛尼可夫(Mikhail Baryshnikov),我可能沒有賺得像他這麼多,但是我在舞台上就是要這樣風光。大一、大二的時候,新加坡芭蕾舞團就來問過我,要不要跟他們一起到新加坡跳舞,我拒絕,一來我覺得我還不夠,二來是在台灣很好啊。1985年,我入雲門當職業舞者,跳《薪傳》;89年,老師宣布雲門暫停,我去演了《悲情城市》、當兵,海軍陸戰隊;90年,林老師復出,我退伍又回去,跳到2003年,因為想辦自己的獨舞,就離開雲門。

實踐自我 年紀是相對的

辦展時候,林老師來看,說:「60分鐘太長了,留後半段30分鐘就好了。」但我哪會聽他的?如果我聽他的,當初我留在雲門就好啦,跳舞是自我實踐,自我實踐這件事沒有好或壞,我知道別人會看到我的壞,可是我不在意。舞蹈不是生活的一部分,而是生命的全部。

我的腰在大學就被診斷出「第五腰椎椎骨解離症」,它隨時會啪,斷掉。但是我就不理它,還是要跳舞。我的鼻梁斷過,顴骨裂開,你現在看到我這張臉都是醫美過的,我曾經是雲門意外險金額最高的舞者,林老師後期比較危險的舞都落在我身上,像《九歌》裡雲中君,要站在2人肩膀跳舞跳8分鐘。

我今年60歲了,你現在叫我去跟年輕的舞者跳,我也可以。我不覺得我很老。我40歲離開雲門,覺得男人真的40歲才開始,我老婆是林老師的助理,我48歲才生小孩,你就知道我有多不一樣了。我現在從事舞蹈教學,教7、80歲的長輩跳舞,我跟他們說年紀跟人的關係是相對的,不是絕對的。如果70歲,健健康康的,可以過50歲的生活,放著這麼好的年紀,幹嘛要老呢?像是我現在看《薪傳》,它45歲了,還是覺得它很年輕,它在我的生命裡流動,沒有讓我老。

跳到十字韌帶斷掉才甘願

陳鴻秋

1957年出生,1980年入雲門,團齡11年,第二代《薪傳》舞者。

我記得是讀小學之前吧,有一天從家門口走出來,發現街口搭了一個台,就是那種竹子木板搭的野台戲舞台,很簡陋。那時候四周都沒有人,我偷偷爬上去,站在台上,就是那種高度和視野,對一個小朋友來說很奇特,那是一種無法言說的感覺,很超現實,很不日常。有了這樣一個體驗,我愛上了舞台的感覺。

堅持續跳 自豪代表家鄉

之後念文化舞蹈科,畢業後因為不想回台中,但不好再跟爸爸拿錢,只好在外面教課,被學生問什麼是現代舞?答不出來,就去雲門上課。有一回,我在課堂上跟著老師做動作,剛好林老師進來看到了,課程結束他說9月會在青年公園戶外演出,要不要參加?但沒有薪水。我想有演出很好,也多了可以留在台北的理由,當下就答應了。

爸爸知道了,以為我在台北亂來,就帶著媽媽、四哥衝上台北,一行人開小發財車。我一邊哭,一邊解釋什麼是現代舞,他們聽不懂,把我架住,還拿出麻繩,企圖把我綁起來,真的很八點檔喔。我們不斷拉扯,我知道我沒退路了,假使回台中,一定會被逼著相親,不知從哪裡生出一股力氣,他們要抓我都抓不動。媽媽心軟了,說:「那在台北要好好照顧自己,要吃飯,瘦成這樣亂七八糟,簡直像乞丐。」

一開始,我進雲門,只是想要找個可以跳舞的地方,但跟著雲門去歐洲巡迴3個月,我忘了71場還是72場,對跳舞這件事的心態完全不一樣。在台灣巡迴面對是同胞,在國外你代表是台灣這個土地,慢慢地,你會有舞者的尊嚴跟驕傲。以前在課堂上,老師說這島嶼過去的人幹什麼,都是和我無關的,可當你在國外面對熱烈的掌聲時,你代表這塊土地。

跳《薪傳》肺活量都要很大,始終在缺氧的狀態,那時候在中華體育館,體育館有沒有冷氣我忘記了,但整個空間跟悶鍋一樣。有一個段落,我們跳完之後,退回幕邊,準備又要再度衝出去,前面是幾個男舞者,頭髮是短的,不誇張,頭頂就是冒著煙,那是再怎樣的大汗淋漓都無法排掉的熱氣。

我記得那時的打鼓伴奏是陳揚,因為很胖,打鼓時肉就一直抖,但你能感受到鼓聲的能量。我在快要完蛋時,聽到陳揚老師那個鼓聲,就會覺得他可以,我為什麼不可以?那個鼓聲有一種神奇的力量把我們都給撐住了。

舞蹈對我來說,是天堂,也是地獄。舞蹈會給你帶來傷害,看遍了西醫、中醫、復健科,什麼民俗療法,都沒有用。但它也會給快樂,因為那些傷害,你反而會更珍惜自己的身體,像我現在65歲了,還能跳舞,編舞者給我的動作,我的肌肉都還可以勝任。

二十年的記憶就留在身體的傷裡

蔡銘元

1976年出生,1999年入雲門2,2001年轉入雲門,團齡20年,第六代《薪傳》舞者。

小時候班上有才藝競賽,同學在舞蹈社學跳舞,被選去跳《我是一隻畫眉鳥》。我在一旁看他們劈腿,有樣學樣,很輕易地就劈下去,同學好訝異:「你怎麼會劈腿?」我說:「這個有很難嗎?」他們跑去跟舞蹈社老師說班上有一個同學很厲害,教什麼會什麼,老師來家裡拜訪我爸媽,建議他們讓我去學跳舞。爸媽在市場做生意,沒時間管我,他們不反對,只說:「你只要不變壞就好了。」

國中畢業,我考上嘉義女中第一屆舞蹈班。念女校不會困擾我,我只是單純想跳舞,唯一覺得討厭就是上下學吧,我背書包騎單車上下課時,都把嘉義女中的校名朝身體的內側,因為每次停紅綠燈,只要被路人發現我念嘉女,他們就會七嘴八舌問我很多問題。畢業後考上北藝大,每天跳舞,從早跳到晚,對我來講,人生當中不管遇到開心或不開心的事,都可以在舞台上解決。

1999年,羅曼菲老師問我要不要跟她去跳舞,我說去哪裡跳?她說雲門。我呃了一聲,露出為難的表情。第一次看雲門,是上大學後看《流浪者之歌》吧,應該是93、94年的時候,當學生沒什麼錢,只能買國家戲劇院4樓位置,又是為了交作業而去,總之睡得一塌糊塗。我在學校也上過林老師的課,他很凶,但是曼菲老師說是她要創雲門二團,會跟一些新的編舞家合作,我想一想,好像也沒什麼不可以,就答應了。

反射動作 忘情舞到最後

2000年,雲門重演《水月》,這一次看完,我沒有拍手,因為覺得怎麼這麼快就結束啦?這些舞者怎麼這麼棒!這個舞怎麼這麼美!我捨不得拍手。應該是隔天吧,跟曼菲老師開會的時候,我跟她說:「如果有機會,我想去一團試試看。」2005年演出《紅樓夢》,我跳賈寶玉,角色很吃重,由2個舞者輪流演出。那一次台中演出,另外一個賈寶玉受傷了,我連續跳了兩場,輪到我膝蓋受傷,隔天到高雄演出,上台了心裡想的是只要可以安全地演完,不要出錯,就過關了。我很疲倦,因為身體有傷,無法太用力,也無法想太多,但整支舞都已經牢牢記在身體裡,聽到什麼音樂要對應什麼動作,已經變成反射,我腦筋一片空白,等到回過神,已經到謝幕了,舞台上滿天落花。老師把我拉出來,要我單獨謝幕一次,老師說:「恭喜你,真正變成一個藝術家。」好像也是經過那一次,才比較懂老師平常說「不要用力,然後不要想太多」是怎麼一回事。

舞者每隔3、5年續約時,我都會動搖,因為跳舞,身體累積了大大小小的傷,但每次都跳到很棒的作品,覺得受傷很值得,一路跳下來20年過去了。舞者若不在線上,一鬆懈,很多舊傷都會冒出來,像我的胯下是跳《關於島嶼》拉傷的,膝蓋的傷是《紅樓夢》留下。當然不希望有傷,但它就是在那,傷有記憶,我在雲門這20年的記憶就留在我的身體裡。

專注力和肌肉一樣,是可以鍛鍊的

邱怡文

1971年出生,1994年入雲門,團齡22年,第七代《薪傳》舞者。

我讀嘉義女中,爸爸是學校體育老師,他有個學生在嘉義開舞蹈社,爸爸送我去上課,算是幫學生捧個場,結果我跳出興趣來,參加全國舞蹈比賽得第一名,拿到北藝大保送資格。我跟我爸說:「讓我去念一年,如果如你所說沒有任何發展性,我就再回來重考。」

進了北藝大,班上很多同學像許芳宜,都是科班出身,功底很好。大概是牡羊座好勝不認輸,我白天上完課,晚上留下來練習,單純想做到跟她們一樣好。大五的年度展,我跳了林老師的《白蛇傳》,因為我副修國劇身段,身體素質可以比較迂迴和纏綿,能把京劇「手法身眼步」手段融合在現代舞中,但這樣的學養進了雲門跳《流浪者之歌》,還是要砍掉重練。

體悟時間 強化精神意志

我的血壓很低,50到80 ,心跳很慢,每一分鐘是50到55拍左右,基本上,我體力和天生條件都比別人好,團員們跳《薪傳》,跳到彩帶舞那一Part,他們會跳到罵髒話,我都不好意思說我很享受,我那個笑容是打從心裡笑,我是真正享受那種揮灑汗水的爽快感。但《流浪者之歌》不是,每天打坐,它太不符合我的個性了,它好壓抑,會把你的挫折吃進去 ,我得學習吃下那些重量,讓自己變得更深層,但我無法,所以跳《流浪者之歌》,我身體是有兩股力量在打架的。

但跳久了,不知不覺好像開竅了一點點,到後來,開始會反思林老師講的「慢慢來」是什麼,像是飛機飛在半空中,速度很快,但在飛機上並不覺得,甚至不覺得自己在前進,舞蹈動作好像也是這樣,要做到很快,但又很慢,在台上對時間的理解和概念跟以前都有所不同。

2000年前後,我結婚,懷孕。小朋友出生3個月後,我就回來跳舞,那時候整個身體都垮下來,回來的第一天跳《家族合唱》,這個舞我在生小孩前,已經分配到幾個段落,但回來之後,老師又幫我加了2個Part。生完小孩,我的核心變得很弱,被扛在肩上,都是硬把自己身體撐起來。

那次出國演出,去維也納,跳到一半我就斷片了。我搞不好用比以往再多十倍的力量在跳舞,雖然知道自己還站著,身體在動,可以完成所有的要求,但我的感官都斷掉,到了謝幕敬禮,什麼掌聲都聽不到。

在國外,職業舞者跟運動員一樣,跳到38歲就差不多了,但38歲,我自認是舞蹈生涯最巔峰的時候,我在雲門跳滿22年才退下。當媽媽和舞者是蠻衝突的一件事情,以前跳舞時,我會把心思放在跳舞上面,回家全然放空,但生了孩子,一回到家,我還要專注地對付小孩,腦子完全沒有休息,但這時候發現雲門的訓練還是有好處的,林老師已經不是在訓練我們的身體,而是訓練我們的精神意志力了。精神意志力這東西,跟肌肉一樣,是可以培養和鍛鍊的,鍛鍊久了,你可以不需要用力,它就開始專注。

對,我也覺得我今天跳得很好

黃立捷

1992年出生,2014年入雲門,團齡9年,第八代《薪傳》舞者。

讀幼稚園時, 學校安排韻律課,小朋友跟著音樂蹦蹦跳跳,很有趣,那是我最早的舞蹈啟蒙。我家附近有跆拳道館,也有蘭陽舞蹈團台北分團,升小一的時候,媽媽問我想學跳舞還是想學跆拳道?我很直覺地說:「我要跳舞。」其實我是一個興趣廣泛的人,很容易對某一件事情著迷,但不見得會專注太久,我常常講一句話是:「我生命中只有2件事情讓我堅持很久,一個就是我老婆,一個就是跳舞。」

國中考上蘭陽舞蹈團學員班,高中進入北藝大七年一貫制舞蹈班,畢業後當兵,進雲門,今年是第九年了。我第一次看雲門的演出是《松煙》,那時候我念國中,因為在蘭陽學的是民俗舞,看到雲門舞者把東方肢體文化發揮淋漓盡致,非常衝擊。對我來說,進雲門是一個憧憬吧,我也想要這樣子跳舞,那時候只要閉上眼睛,我幾乎可以把《松煙》從頭到尾每支舞的樣子牢牢記在腦袋裡面。接下來要跳《薪傳》了,我也蠻興奮的,可能我是體力派的人,我想體驗被這支舞榨乾的感覺。

我今年31歲了,是老師編《薪傳》的年紀,所以更覺得他的格局真的太大了,怎麼可以編出這麼驚人的作品。不過我也不會因此就想成為編舞家,舞蹈有很多的面向,教育啊、編創啊、表演啊,好好把跳舞這件事做好就很不容易了,我根本沒有多餘的心思想其他的事。

對我而言,一個舞者在舞台上表現自如,絲毫不緊繃,完全看不出他對每一個動作有任何疑慮的時候,便是舞者最發光發熱的時刻。要達到那樣的狀態,不單單需要肌耐力,也需要爆發力,身體要全方位的開發跟鍛鍊。你得面對鏡子,把一段舞拆解成一個又一個的動作,反覆雕琢,把它鍛鍊成為你的肌肉記憶。

隔絕紛擾 進入無我境界

我喜歡跳舞,喜歡現代舞特有的劇場氛圍,那個氛圍會讓你非常專注,幾乎可以屏蔽掉所有一切現實的紛擾,只活在當下,享受當下。舉個例子好了,2019年,雲門和陶冶推出三合一舞作,我跳陶冶的舞作《十二》,那次在濟南劇院,舞台設計3面都是木頭,視線完全被遮蔽,前後左右和觀眾席都是黑的,你只有頂燈和腳下一塊白顏色的地板,你只能用眼角餘光去感覺現在跳到哪了,視覺是無效的,只依賴觸覺、聽覺,包含聽到音樂時,你要如何讓它經過身體,把它表現出來。

那一場演出我完全進到一個無我的狀態,我覺得全身每個細胞都打開了,但我腦袋裡什麼都沒有,沒有音樂,沒有節奏,也沒有我自己,那個當下真的好可怕,只跳兩分鐘,但感覺像是兩小時,那是第一次覺得舞蹈真是活在當下的藝術。

表演結束,林老師走過來跟我說你這場跳得很好,不知怎的,我居然直接回他:「對,我也覺得我今天跳得很好。」

★《鏡週刊》關心您:

抽菸有害身心健康。

未滿18歲禁止飲酒,飲酒過量害人害己,酒後不開車,安全有保障。

更多鏡週刊報導

【鏡相人間】我就這樣沉迷線上博弈 疫情下的成癮現象與戒癮難題

【鏡相人間】凝視頓巴斯 張乾琦的戰地攝影紀實

【鏡相人間】戰火浮生 烏克蘭居民的戰地心聲

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞