陳耀昌》由《傀儡花》到「斯卡羅」:小說化歷史與戲劇化小說的成功結合經驗

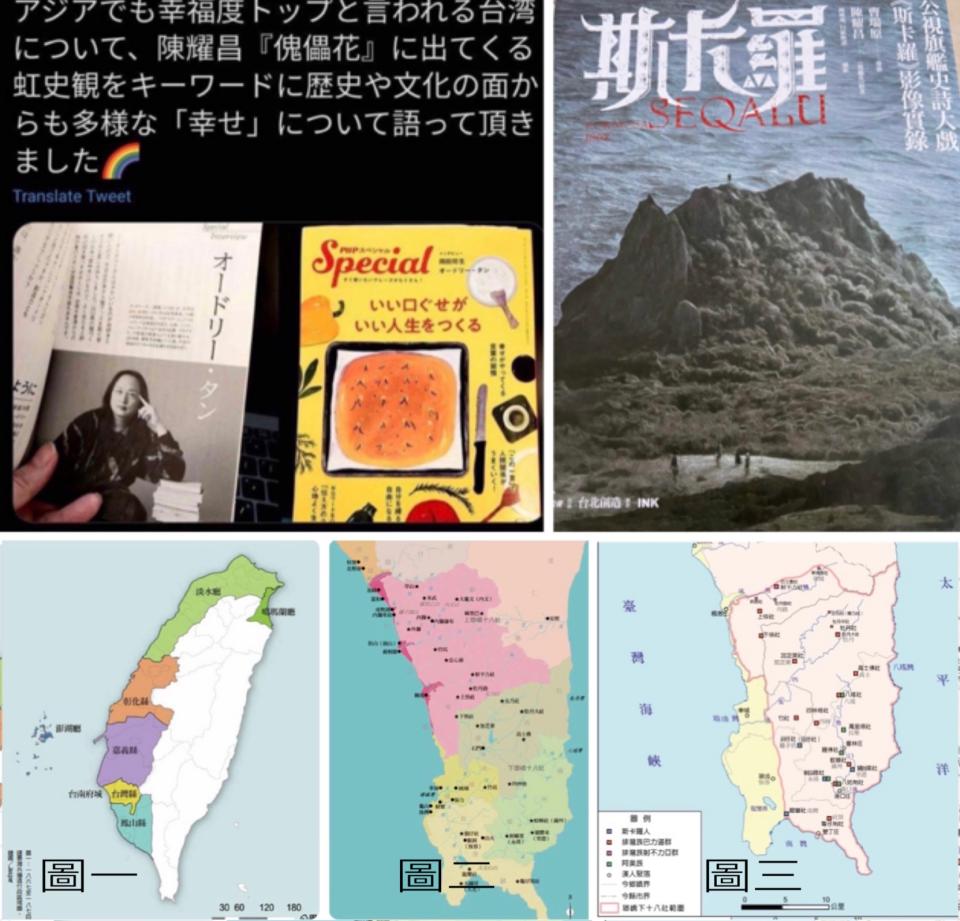

【愛傳媒陳耀昌專欄】《傀儡花》出版之後,我最高興的事是七月十日,日本稱臺灣IT大臣的唐鳳在日本《PHP》雜誌特別採訪中,以「陳耀昌的小說《傀儡花》」來向日本人闡述「臺灣的多樣文化」,而稱之為「虹史觀」(彩虹史觀)。如果日本記者的專訪是在八月十五日之後,我想唐鳳政務委員除了《傀儡花》,還會加上「與臺灣公視的《斯卡羅》大河劇」。

《傀儡花》是五年前,二○一六年出版。

五年前,很少人知道「羅妹號事件」與「南岬協定」。

五年前,很少人知道美國海軍陸戰隊曾登陸墾丁,和排灣族打了一仗,而且勝利的不是美軍,是排灣族。

五年前,很少人知道一八六七年的十月十日,美國領事曾與排灣族卓杞篤(當時稱為下瑯嶠十八社總頭目。抱歉,不是斯卡羅大股頭。)有口頭協定。接著在一八六九年二月二十八日簽訂了文字約。

這兩個協定,現在俗稱為「南岬協定」,在臺灣史上有重要地位。要了解近代臺灣史,由「羅妹號事件」到「牡丹社事件」到「開山撫番」到乙未割臺,有如蝴蝶效應,環環相扣,而「羅妹號事件」則是第一次的蝴蝶拍翅。這麼重要的歷史,過去的臺灣教科書竟然從未提到,只因為過去的臺灣教育以中原史觀為唯一價值,視臺灣為邊陲,對臺灣原住民的歷史更是不求甚解,甚至視而不見。

感謝公共電視陳郁秀董事長決定把這本小說拍成連續劇;感謝文化部大力支持,投下鉅資;感謝曹瑞原導演全力投入,精心策劃,不計成本;團隊跋山涉水,炙陽揮汗,豪雨濺泥,在在令人感佩不已。等今年九月公視播完這部連續劇,相信這段臺灣史,會讓臺灣人恍然大悟,也將經由國際媒體讓全球人士對臺灣的多元文化與十九世紀臺灣史大開眼界。

這樣的「臺灣多樣文化,多樣族群,和解共生的觀念」,也可以說是最近幾年臺灣人逐步建立起來的新共識。再經過此次東京奧運的洗禮,我深信,在不久的未來,更將是一個「創新重生」的臺灣,就像我在近作《島之曦》的第一頁第一句話所說的「福爾摩沙臺灣的重生」!

我常說我的臺灣史小說特色是「小說化歷史」。過去臺灣的大河小說,如鍾肇政的《臺灣三部曲》,李喬的《寒夜三部曲》,都是描寫臺灣先民渡海、開墾,被壓迫剝削,進而反抗的故事。但也許因為身處威權統治的年代,小說中的主角皆非臺灣史知名人物,因此文學意味重過歷史。即令是一九九○年解嚴之後才出版的東方白小說《浪淘沙》,雖然讀者都知道主角是臺灣第一位女醫師蔡阿信,但在書中的主角名字卻是「丘雅信」。

我的每一本小說,皆以真姓真名臺灣歷史人物為主角,是要「為臺灣留下歷史,為歷史記下臺灣」,並鑄造文學上的臺灣英雄,建立「臺灣英雄史觀」,這是我寫臺灣歷史小說的初衷。我之所以這樣做,正是要強調歷史的真相,彰顯歷史的細節。在我寫小說的意念中,書中所描寫的臺灣歷史的真實,要比我文字的美學重要。因此,美國UCLA的教授白睿文Michael Berry也說:「此書(《傀儡花》)為了忠於史實,犧牲了流暢性,有些部分,唸起來更像是歷史教科書。」

那麼,我既然是寫小說,那為什麼要斤斤計較,「視史實比文學重要」?原因是因為,至少我認為「以臺灣人為中心的臺灣史,迄今未能系統化完整建構」,這與我們所知道日本史、美國史,英、法、義、荷、西等國之歷史,很不一樣。

我常自嘲,臺灣的地圖,在過去一百年中,由日本國而中華民國而中華民國/臺灣。我父母二十歲時心目中的臺灣地圖,與我二十歲時的臺灣地圖,與我兒子二十歲時的臺灣地圖,在教科書上顯示的都不一樣。例如在一八六七年的臺灣地圖是這樣的(圖一)。那時的臺灣事實上分成兩個臺灣。大約只有西部約三分之一「民」的區域尚有官府,其他三分之二,是「番」,包括枋寮之南的瑯嶠,是所謂「治理不及化外之地」。要到牡丹社事件後,一八七四年十月三十一日的「清日北京臺灣協定」,兩個臺灣才變成一個臺灣,全部變成清國領土。

臺灣是一個不斷移民的社會,經過百年的幾次大規模移民與族群通婚,現在臺灣島上的民眾,特別是年輕一輩,幾乎都有南島語族的血緣,也有來自世界各地的血緣,並具漢字文化的薰陶,而認同於自由、民主、法治的共同社會價值。臺灣的族群多元,過去曾有族群衝突,現在則是創新重生,雖然還有一些歷史恩怨,仍在尋求完美解決,這就是「轉型正義」。又如我想推動的「臺灣感恩日」,就是希望達「多元族群,同島共榮」。

臺灣雖然在一九八七年解嚴,但國人因過去臺灣教科書中的偏頗臺灣史,卻一時無法立即轉變。例如要到二○○○年之後,才有臺灣文學館及臺灣史研究所之成立。

解嚴之後,臺灣的歷史學者非常努力在修補過去臺灣史的種種扭曲、抹黑及黑白。但學者們依學院派的論文方式為主,往往因文字不夠平易,論述方式不夠普羅,對民間的影響慢而有限。我覺得要對臺灣人歷史教育有翻轉式的效應,訴諸中小學教科書是最有效率的方

法,但教科書失之文字單薄,內容乏味,效果亦不佳。

因此我強調「小說化歷史」的寫作方式,這樣可以達到「趣味」與「史實」兼顧,而影響到的讀者年齡層也較寬廣,所以我的臺灣史小說非常偏重史實。

我曾經舉吳密察教授對我《傀儡花》的評語(《印刻文學生活誌》二○二一年八月號二一六期),說明了小說化歷史也可以很有文學性;也以若林正丈教授對我《獅頭花》的評語,說明了「歷史小說中文學的真實」;而《島之曦》也證明了這種「小說化歷史」可以寫得極有文學性。

謝謝文化部及公視讓這部《傀儡花》「小說化歷史」有了「戲劇化小說」的機會。戲劇化小說當然不太可能保留所有「小說化歷史」中的歷史原貌,於是小說作者、公視公司、影劇團隊,三者之間就有了「屁股決定腦袋」的落差。

小說原作者:當然希望呈現原作情節,讓臺灣人了解臺灣史,並塑造臺灣英雄及傳承臺灣精神。例如我常說的「日本大河劇很少壞人,因此日本人會對他們的祖宗與國家產生認同感與愛國心」。

電視公司:在二○一八年公視決定開拍《傀儡花》,陳董事長強調這是「第一部臺灣史大河劇」。因此她心中想像的,將來拍出來的「傀儡花」是日本風格而又膾炙人口,收視率爆表的臺灣史大河劇。

影劇團隊:曹瑞原導演夙有令名,此次又有文化部大筆資金加持,於是他希望拍一部全球肯定的作品。也因此,他在全劇的處理上,時代背景講求原味細節,但對劇情安排及人物塑造則大膽奔放。

不可諱言的,因為編劇的天馬行空以及我對臺灣史的癡情,在劇本的改編過程,不可能完全琴瑟和鳴。

首先是「傀儡花」是否必要改為「斯卡羅」?我常常笑說,「傀儡」是歷史名稱,既曰歷史小說,當然得尊重歷史;何況為什麼只見到「傀儡」而不見「花」?「花」就是讚美之意啊。更重要的,「斯卡羅」比起「傀儡花」(代表整個瑯嶠原住民)而言,太狹隘了。因為一八六七原住民與美國「南岬之盟」之後,還有接踵而來的牡丹社原住民抗日(一八七四)及大龜文酋邦抗清(一八七五),是瑯嶠原住民(排灣族)「部落遇到國家」的悲壯歷史三部曲,而非僅是斯卡羅的故事。

三年後的今天,這部大戲拍好了。我很高興,我看到的是三贏的局面。我要恭喜曹導,他拍出了代表作。我看完十二集的感想是,這是一部臺灣版的好萊塢《與狼共舞》。雖然我期待是《篤姬》,但《與狼共舞》也是一種驚喜。然後,我要謝謝公視,公視允許我在每放映二集之後,給我一分半的時間,就劇情背景再做臺灣史實的補充。這樣讓觀眾在看戲之餘,又能真正了解臺灣史的原貌,而公視也達成了文化部所賦與的任務,真是太理想了。

再則也謝謝公視讓我在本書為文,就《斯卡羅》的影劇做補充,讓讀者或觀眾有更深刻與切實的了解。「羅妹號事件」是一個國際事件,這部《斯卡羅》幾乎一半對白是英文,一半演員是洋人。所以我希望觀眾在看本劇時有下列三大了解:

(一) 這是臺灣第二度站在國際舞臺(第一度是十七世紀大航海時代,臺灣的荷蘭時代),而源頭來自一八五八年的〈天津條約〉及〈北京條約〉,要對洋人門戶開放,開港通商。

開港之後,就有商船來往,就有船難,於是有了「羅妹號事件」。而洋人的來臺,也造成臺灣社會的重大變革,包括西方宗教、西方醫藥、西方科學的傳入。

那時的開港,依據〈天津條約〉,臺灣開港淡水及安平;依據〈北京條約〉,又增開基隆與打狗(旗後)。臺灣話現在仍然通行的「正港」、「頂港」、「下港」,就是這樣來的。可見開港對民間影響重大。影片中的洋人,他們的來臺時間分別是:

必麒麟 一八六三;

萬巴德 一八六六;

李仙得 一八六七;

在本片未出現,但很重要,把長老教會及萬巴德帶來臺灣的馬雅各醫生,則是一八六五來臺。所以,電視劇中蝶妹在一八五○年代就去府城洋行及府城醫館工作是不可能的。

自蘇格蘭來臺的萬巴德醫師,在此劇是白髮老醫生。但在真實歷史,他這時才二十三歲,甫自亞伯丁醫學校畢業。他是全球醫學史的大人物。他的臺灣醫療生涯,讓他成為「世界熱帶醫學之父」。他一八八七年創辦的「香港西醫學院」,就是孫文所唸的醫學校。而康德黎則是他的學生。

(二) 本片發生地為「瑯嶠」,那時的「治理不及,化外之地」。「瑯嶠」(圖二)就是現今枋寮以南的臺灣(清朝在臺領土最南端),現在的屏東縣枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉、車城、恆春與臺東達仁鄉。

枋山、車城、恆春的平原地區本有馬卡道原住民。一八三○年代,這裡的馬卡道原住民因為不堪福建、廣東移民占了他們的土地,娶了他們的女子,「番耕而無地,老而無妻」,於是大規模遷徙到花東縱谷,就是現在的富里西拉雅(改稱「大滿族」)。

枋寮/南勢湖以下,自荷蘭時代就統稱「瑯嶠」。一八六○年臺灣開港以後,洋人對商船經過的下瑯嶠充滿好奇。「下瑯嶠十八社」那時由豬朥束的卓杞篤為總股頭,領域為現在的滿州鄉及恆春鎮。與下瑯嶠十八社相鄰的平原,有福佬人聚居多年的柴城(今車城)。柴城就是「瑯嶠」的代表,這裡的河流叫「瑯嶠溪」(四重溪),港口叫「瑯嶠灣」,也可泊船。

土生仔(福佬人與馬卡道的混血)的大庄有社寮,還有後來李仙得想建砲臺的大樹房(今大光)。那時,平原地區的福佬人與土生仔兩者通婚,也關係密切。山中的下瑯嶠十八社原住民與山腳下的客家的保力、統領埔關係也相當不錯,有密切的貨物交易、通婚(例如蝶妹父母)。原住民對客家人較友善,稱之「倷倷」;對福佬較厭惡,稱之「白浪」,一般認為是福佬話的「歹人」之意。

上瑯嶠(大龜文,今之獅子鄉)的福佬移民就是枋山、楓港(今之枋山鄉)。上瑯嶠的平原狹小,大龜文人區域與福佬移民村莊相距不到幾百公尺(也因此現今枋山鄉極為狹長,且沒有客家庄,請詳見小說《獅頭花》),所以大龜文有向崩山(枋山)、楓港福佬收租。下瑯嶠則平原較廣,離山上較遠,移民與原住民雙方來往不多,下瑯嶠並沒有到社寮、統領埔去收租。還有,這裡的福佬村落與客家庄,一般而言,人不犯我,我不犯人,雖然偶有糾紛或爭議,但至少在一八六七年的前後數年,不曾有大規模「閩客械鬥」,更無屠殺或焚屋之族群衝突事件。

(三) 本片雖然劇名「斯卡羅」,但本劇的敘述方式,極可能讓觀眾誤以為所有下琅嶠都是斯卡羅。其實「斯卡羅」並不等同於「下瑯嶠十八社」。「下瑯嶠十八社」中只有四社屬於斯卡羅(圖三)。甚至殺死羅妹號水手的龜仔甪(今墾丁社頂)都不屬於斯卡羅,而是聽命於斯卡羅。

斯卡羅其實是外來族群,是來自今臺東知本(舊名卡地布)的卑南人。他們征服了原來在滿洲與恆春的排灣原住民,所以被稱為「斯卡羅」(坐轎的人),因此他們是「下瑯嶠十八社」的外來統治階級。到了十九世紀,大致已排灣化,但並沒有排灣的五年祭。

我之強調這個斯卡羅四社及其他下瑯嶠族群的不同,是因為到了七年後的牡丹社事件,斯卡羅四社是親日派,與其他牡丹社、高士佛等排灣族人的立場迴異。這個影響,迄今猶存。

(四)本劇包括預告片中,一再出現李仙得與劉明燈說:要將「秩序與文明」帶給部落原住民。

我在這裡要鄭重點出一個重要的事實與觀念。當年李仙得先與清朝官府接觸,再與卓杞篤及部落原住民對話之後,他反而認為部落原住民有其秩序,而且真誠守信,所以他選擇與卓杞篤立約,就是南岬協定。事實上,這個臺灣第一次國際協定,完全沒有流血,李仙得也因以外交手段協調成功,而聲名大噪,成為當年的「福爾摩沙專家」。而劉明燈落寞之餘,跑到柴城福安宮立了一個誇大其詞,虛報戰功的碑文。此碑文迄今猶存。

此劇為了戲劇效果而更動了一些史實,製造許多各族群間的內部及外部衝突,我可以接受。但我認為,至少必須讓臺灣觀眾了解真正的史實。因為這是我們的祖先的故事。

我在《傀儡花》中有一段,借萬巴德之口道出洋人與瑯嶠各族群接觸後的感想:

「瑯嶠的居民真是很不同的一群人民,他們沒有國家,沒有政府,沒有君王,看似貧乏落後,卻似乎又井然有序,樸實自由。在福爾摩沙,不只瑯嶠居民,他在六龜里、萬丹等地看到的平埔原住民也大致如此。大家自我管理,也自成格局。他相信福爾摩沙的高山原住民也是如此。不可思議啊,他想。」

其實,在十九世紀的洋人眼中,對臺灣平埔也好,高山原住民也好,一向比對官府的印象好。

以上是我對《斯卡羅》電視劇的一些歷史與族群之補充說明。觀眾有了這些認知,再來觀賞這份高潮迭起的大戲,一定會體會臺灣史之豐富,族群之多元,這是臺灣的特色。即令是「白浪」子孫,也都是「含有南島基因的漢人」,現今之臺灣人,包括一九四九的移民後代,幾乎都已有南島語族基因。甚至一九九五年以後的「新臺灣之子」,也都是南島語族的基因。讓我們以南島語族的海洋視野,來觀賞、了解這一部描寫臺灣人祖先歷史的大戲。

感謝:

已故的車城黃吉富先生帶我第一次踏查下瑯嶠。

邱銘義先生帶我發現荷蘭公主廟,他及劉增毅先生幫忙我證實這裡是羅妹號事件遺址。

劉還月先生及潘曉泊先生(潘文杰五世孫)帶我初訪斯卡羅地域。

還有老友鍾佳濱先生提供屏東縣政府出版的完美地圖。

作者為臺灣醫學血液疾病及骨髓移植教授、台灣史小說家,獲得多項文學獎

● 原文發表於《公視旗艦史詩大戲《斯卡羅》影像實錄》,經授權刊載。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞