陸克文:可管控的框架防止中美開戰 馬英九:台灣可單獨謀和

中美兩大國近年在貿易、政治上逐漸對立激化,已是不爭事實,因此加升台海緊張情勢。台灣更早被《經濟學人》公認,是地表上最危險的地方。究竟台灣命運如何?如何止戰、避戰?兩位卸任國家領袖,跨海齊聚2022年遠見高峰會,進行精采對談!

今年8月,美國眾議院議長裴洛西的台北訪問,已為中美台關係帶來新變數。究竟,台灣與中美大國在如此的影響下,未來的命運勢將走向不可避免的戰爭?抑或仍有尋求和平的機會?

這正是10月26日舉行的2022第20屆遠見高峰會上,首場高峰對談的主題,也由兩位分別來自澳洲與台灣,首屈一指的領袖級人物來擔任對談嘉賓。分別澳大利亞前總理陸克文,以及中華民國前總統馬英九。

會上,遠見.天下文化事業群創辦人高希均,也特別稱讚陸克文中文造詣傑出,與前總統馬英九,都是語言能力傑出的領袖。

首先,第一位發表演講的嘉賓,澳大亞前總理陸克文,現為亞洲協會會長暨執行長。他除了曾兩次出任澳洲總理,深受當地民眾長期愛戴,更是西方世界極少數能說一口流利中文的政治領袖。

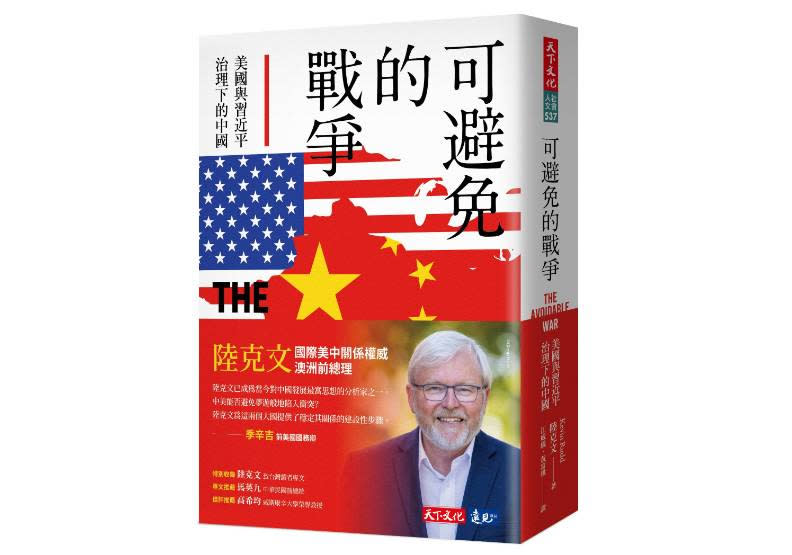

去年,陸克文發表了剖析美中關係的重量級著作《可避免的戰爭》,他在書中強調美中關係正面臨惡化,美中發生大戰的機會也急遽升高中。不過,他認為中美在對立之外,仍有機會藉著建構可管控的戰略競爭框架,轉危為安。本次演講中,他便針對此議題,提出精闢見解。

他首先指出,雖然外界看來,目前美國華盛頓政府和中國北京政府,在許多方面的觀點不同,但至少在一件事上,兩國看法是一樣的:那就是中美兩國的競爭,將進入一個決定性的時代,這會是危險的十年,中美戰略競爭加劇,似乎已經不可避免,但陸克文仍認為,中美戰爭是可以避免的。

大框架管控戰爭,第一步先確立有效溝通

中美雙方仍有可能降低風險,甚至預防戰爭,以及發展管控戰爭的大框架。這也正是他此書的主題,可管控的戰略競爭。

什麼是管控的戰略競爭?對中美兩強權又有何價值?陸克文分析說,這個概念,是他基於對全球秩序的深刻現實主義的看法。

首先,建立框架的第一個步驟,是美中雙方去確立有效的溝通,並同意彼此可以共同遵守的理想。然後,在這之下,中美雙方仍可以充分競爭,發展自己的經濟影響力,為自己的人民創造更好生活,也可看看誰的模式,能在全世界扮演更重要的地位。

然而,與此同時,在充分競爭下,雙方還是可以在一些關鍵領域上進行合作,比如說氣候變遷,公共衛生,防制核武。

2030前台海無戰事,框架就可稱為成功

至於,為何他認為這樣的框架,若真的施行,什麼樣的狀況下可稱為成功?陸克文舉出三點預測,首先,如果在2030年前,台海沒有發生軍事危機衝突,也沒有發生破壞性強大的網絡攻擊,那就是成功。其次,雙方願意解決全球問題,爭相提出各自最好的方案,並付出行動,那也是成功的。

第三,如果雙方合作行動,繼續對抗氣候變遷,防止下次疫情發生,防止核戰擴散,那也是成功的。

陸克文強調,如果希望看到這樣框架成功,就必須為此付出努力。但想像,為了所有人的下一代,必須繼續生活,享受繁榮與和平,就需要這樣行動。

第二位發表演講嘉賓,是中華民國前總統馬英九,他在執政時期,締造了近年來兩岸關係最和緩、官方與民間交流最密切的一段時期。例如,兩岸在2008年起實施三通;2010年的ECFA,也為台灣帶來大量關稅的節省與貿易順差。

更重要的是,馬前總統與大陸領導人習近平,在2015年於新加坡舉行高峰會,是兩岸分治66年以來,最高領導人的首次會談。

馬英九分享執政經歷,「台灣應單獨謀和」

畢生致力推動兩岸和平的馬前總統,本次演講中也特別針對台灣,該如何避免戰爭,提出自身的獨到觀點。

首先,他指出,今年許多挑戰都非常嚴峻,現在疫情還沒過去,世界性通膨又出現,而俄烏戰爭則已打了八個月,台海情勢日益緊張。雖然台灣蔡英文總統,目前表示不求戰與不畏戰的原則,他覺得這是每個國家的基本底線,但他更期待,台灣應該和兩岸在各方面建立互信,釋出更多善意。

馬英九回想起,其實在2007年競選總統時,自己就提出過「和陸、友日與親美」的大戰略,現在可以稍微調整,變成「和陸、親美以及友日」。因此,陸克文新書《可避免的戰爭》希望追求和平避免衝突的觀點,和他的戰略觀點相符,也是他推崇與認同的。

馬英九更盛讚書中可看出他的學問淵博,指出陸克文在書中提出中美如何避免一戰,有精闢的分析。具體分析美國與中共可能發生戰爭的十種情境,也一個個探討,例如慕尼黑時刻、美國滑鐵盧,這些名字都取得很有趣味,有他的幽默感。

只可惜,他認為此書中談及台灣,面對中國大陸發生區域性戰爭的部分較少。馬英九也藉此次演講,談談台灣如何避免戰爭。首先,馬英九分享自己在2008至2016年在台執政的經驗,強調當時台灣是以單獨謀和的方式,尋求兩岸和平。這段經驗,其實特別值得再提出來參考。

馬英九分析,在這段期間,台灣與中國打交道的基礎,就是「一中各表,九二共識」。他一上任,就擴大實施兩岸三通,一下子兩岸人員互航就超過500萬人。台灣當時每所大學都有中國大陸學生。我們去中國大陸留學的人數也創歷史新高。

也因為雙方空前的交流密切,當時共簽下包括兩岸經濟架構合作協議(ECFA)在內的23個協議,涵蓋民眾生活的每個層面。此外,兩岸能在彼此「主權互不承認、治權互不否認」的情況下,順利發簽證,並拓展台灣的國際空間。

更重要的是,2015年,他跟中國大陸領導人習近平在新加坡討論兩岸關係,是雙方分治後66年之後,雙方領導人第一次碰面,當時希望在台灣海峽打造和平大橋,兩岸和平可以永續發展。

馬習會舉行時,全世界沒有人擔心,台灣跟中國大陸會走向戰爭。當時英國《經濟學人》社論並認為,這是1980年代以來,在主權議題上,北京對台灣所做的最大讓步。沒想到,才過六年,《經濟學人》就稱台灣是世上最危險的地方。

抗中保台不足以保障民眾利益,馬呼籲政策應檢討

馬英九強調,這也因為是換了政府,兩岸關係就持續惡化。農產品出口受阻外,年輕人也因為擔心戰爭,不想生育導致少子化問題嚴重。他認為,現在台灣政府的抗中保台這個政策,並不足以保障台灣民眾的利益,實在應該好好檢討。

他希望台灣政府要思考孫子兵法,台灣與中國該走伐謀與伐交路線,而不是伐兵和攻城,才能促進台灣未來和平繁榮。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞