【離島創生】蘭嶼 達悟洄游革命|華視新聞雜誌

台東縣 / 陳沿佐 採訪/撰稿 盧松佑 攝影/剪輯

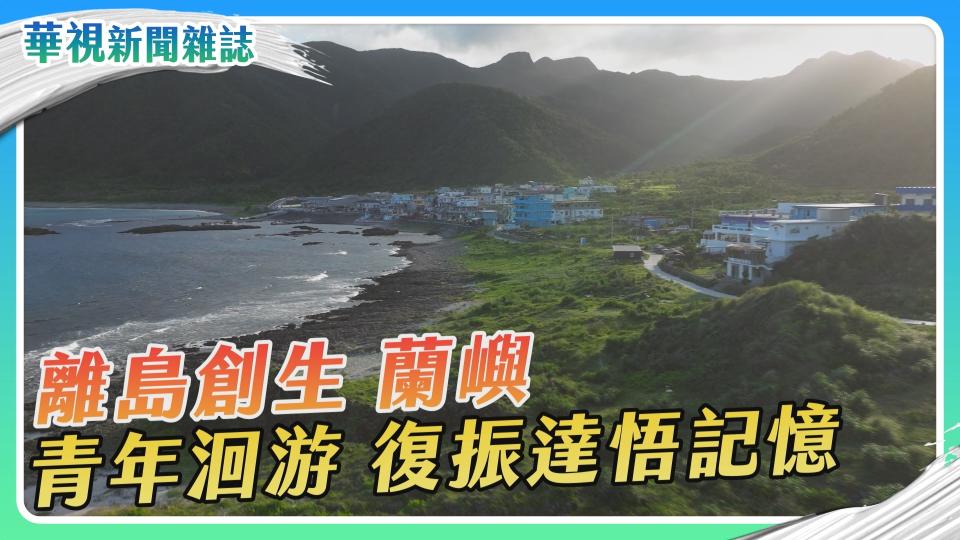

您曾經去過蘭嶼嗎?蘭嶼四面環海,以獨特的達悟族文化及自然景觀聞名,除了是文化部遴選的台灣世界遺產潛力點之一,更是曾經享譽國際的蘭花之島。這座唯一未納入國家風景區管理的離島,每年有將近16萬人湧入,大量觀光人潮帶來錢潮,卻也沖淡蘭嶼固有文化,部分達悟族地下屋被拆除,改建為民宿或餐廳,文化正面臨斷根危機。蘭嶼青年希婻哈娜,因為不捨家鄉記憶消失,以海洋廢棄物布置妝點,重新整修家族的地下屋。成為島上不定期舉辦青年聚會的場所,期待能成功結合在地議題,守護珍貴文化記憶。而另一位蘭嶼青年焦雷克,費盡十幾年苦心,四處拜訪耆老尋覓種源,矢志將蘭嶼幾乎已經無人耕種的傳統黑小米重新種回來。青年們懷抱真摯情意,為家鄉做一件事過程中,面臨了哪些挑戰?離島創生系列報導,繼續帶您來看。

蘭嶼舊稱紅頭嶼,享譽國際蘭花之島,達悟海洋文化匯聚蘭嶼獨特魅力,鋒面報到的早晨,蘭嶼北面的朗島部落,強勁海風陣陣襲來。朗島又被稱為蘭嶼最有禮貌的部落,居民們見到彼此,總會熱情問候,當地青年希婻哈娜,一邊和鄰居打招呼一邊帶領我們朝著海岸前進。

蘭嶼返鄉青年希婻‧哈娜VS.記者陳沿佐說:「(這個是什麼),這是海玻璃,就是破掉的玻璃瓶,後面貼一個磁鐵,前面寫一個數字,就可以變成冰箱貼。」垃圾在達悟族傳統觀念裡,等同於死掉的文化,不只撿拾回家會被長輩們視為不吉利,近年更在蘭嶼掀起環境危機,但這些廢棄物卻被希婻哈娜視為珍寶,我們跟隨她的腳步來到一處傳統地下屋。

廢棄無用的碎玻璃經過改造,化身為精緻小巧的生活用品,五花八門的海洋廢棄物,為傳統地下屋妝點獨一無二的美麗。記者陳沿佐VS.蘭嶼返鄉青年希婻‧哈娜說:「(所以這個燈罩是浮球做的喔),對浮球就剪,這個也是在海邊撿到,全部的素材都是在海邊撿到的,(聽說達悟族語裡頭,沒有垃圾這個詞),對沒有垃圾,因為我們以前包東西是用葉子,但丟到垃圾場它會腐爛,所以這個東西我一直在想說,老人家的詞,我們是不是要反思一下。」

和許多蘭嶼年輕人一樣,希婻哈娜高中畢業後,便離鄉背井前往台灣求學工作。2022年她起心動念,決心為故鄉做一件事。希婻‧哈娜說:「其實去參觀一些地下屋,你們應該有些人是沒有看過,我進去地下屋是看不到石頭的,可是我覺得沒有人特別關心這些石頭哪裡來。以前的蓋房子,都是從海邊一顆一顆這樣搬,以前沒有摩托車,我想讓大家知道,這樣蓋房子需要蓋多久。」

達悟族傳統文化中,修建房子是屬於男人的工作,女性想挺身而出得面對重重阻力。希婻‧哈娜說:「女生如果去介入男生的工作,就像整理這個空間,他們會覺得說我去做這個,有點像在詛咒家裡的男生都不在。我有先生有哥哥也有弟弟還有舅舅,他們會覺得那你們這些人是在幹嘛,可能稍微去跟老人家溝通,他就講說你是女生你要問這幹嘛。」

希婻‧哈娜說:「我媽她很傳統跟我舅舅一樣,所以那時候整理完她看到的時候,我就跟她說你覺得怎麼樣,她就說不好看。」希婻‧哈娜說:「她指的不好看是因為,我們中間這邊是要放一些,可能豬獠牙、羊角,她們會覺得那是象徵財富,但是我放的是垃圾。」

希婻‧哈娜說:「但其實我朋友去問她,怎麼願意讓孩子去做這個,她覺得這邊是老人家自己種的木頭,然後那麼辛苦把石頭從海邊一個一個這樣。讓它爛掉沒有使用,那老人家不在了誰要去用,一個女生願意那就讓她用。她講完那句話的時候,好像得到支持,每個人只要得到支持,就會覺得那我要做好。」

耗時半年,地下屋終於修建完成,至於該如何活化再利用,她有著獨到想法。一場別出心裁的文化之旅,伴隨夜色悄悄展開。希婻‧哈娜說:「我們蘭嶼取名的方式很特別,不會取得太好聽。我想到我姐姐,她出社會出去7年,她第一次回來的時候帶了一個小孩回家,然後我媽媽就幫他取名,叫做jinimanakem,忘記的意思,你忘記回家,你忘記你的家在哪裡。」

曾為族人遮風 蔽 雨,傳統達悟建築經過改造,成為青年聚會場所,小小的地下屋裡沒有觀光導覽行程,在這裡彼此深度對談,期 盼 匯聚多元文化,激盪出不同的火花。

與會成員詹揚筑說:「我覺得進入這個地下屋,我們會屈身去看這些繪本,同時也可以用身體知道,以前的人是怎樣居住在這個地方。」與會成員呂月花說:「我這個年紀,可能以前住過傳統屋,但是我們那個部落已經看不到地下屋、傳統屋了。所以我可以再回到這個空間,我就感覺回到家。」

希婻‧哈娜說:「導覽的話,他是遊客,可能不會再來第二次。我想說這次有展覽,下次有分享,有手作,有其他不一樣的主題,就會覺得它這樣很像是在呼吸。」

2002年,蘭嶼地下屋正式登錄為國家文化資產,如今保留相對完整的僅剩野銀及朗島部落。其中野銀部落地下屋數量,1984年仍有52戶,到了2021年僅剩39戶。近10年蘭嶼觀光人口,快速飆漲,也為傳統聚落帶來衝擊,2014年共有12萬8千人次遊客前往蘭嶼,2022年成長為15萬9千人,不敵現代化及商業化衝擊,達悟文化看似急遽變調。

希婻‧哈娜說:「前面是地瓜芋頭田,現在慢慢沒有人在種植,大家忙的不是種田,大家忙著賺錢。有錢進來什麼都變了,以前是在種田,現在忙著蓋民宿,只剩下錢的味道沒有文化了。」

希婻‧哈娜說:「這是2006年我在這邊畫的,原本這邊舅舅家有一個涼亭,因為這區比較有傳統屋,就想說我希望這裡不要變,我就畫下來到現在沒有變。」記者陳沿佐VS.蘭嶼返鄉青年希婻‧哈娜說:「(17年後你再看到這張圖,再看到這個景象,你內心有什麼感想),很感動,就是許願成功,但是我許願應該許大一點,我要全部畫起來。」

台灣地方創生基金會董事長陳美伶說:「其實我們在講地方創生的時候,非常強調要有文化歷史的根,地方創生真的不能把它簡化為觀光。地下屋就是一個其他地方很少有的,那他們應該要想辦法用這個內容來擴大,讓它可以吸引來這邊體驗的人。」

蘭嶼返鄉青年焦雷克說:「我15年前回到蘭嶼,我想做一件事,就是想把蘭嶼黑小米種回來。」來自野銀部落的焦雷克,同樣也想為故鄉做一件事,這天他 背 著工具來到田區,表情有些凝重,不斷嘆息。焦雷克說:「我現在在找黑小米的幼芽,那目前的狀態是不是很理想。」

每年的12月到隔年1月,是蘭嶼傳統作物黑小米播種的季節,不過這回焦雷克卻拖到4月才撒下種子,發芽狀況不如預期。記者陳沿佐VS.蘭嶼返鄉青年焦雷克說:「耆老講這個月分是已經不能再播種,(所以這一季恐怕就泡湯了),對,不過這也是印證了,老人老者的智慧。」

記者陳沿佐說:「眼前這叢像是雜草的植物,就是蘭嶼的黑小米。過去它對蘭嶼的達悟族人來說,有著重要的意義,無論是日常生活或者是文化祭儀,它都扮演著重要角色。但它曾經一度在蘭嶼無人種植,幾乎瀕臨消失,直到這幾年才有蘭嶼青年投入搶救。」

焦雷克說:「它統稱叫Karai,舉凡所有的慶典裡面都會看到它,族人到我們家裡做客的時候,我們是以黑小米作為最高規格的伴手禮。」

早在2010年,焦雷克回到蘭嶼發起黑小米復耕計畫,目的在搶救珍貴作物,期盼為瀕臨消逝的文化,重新撒下希望。焦雷克說:「它真的很珍貴,只有這一包了,每一包都是像這樣剩一點點。我就做兩道保險,沒有把它全部撒出去,因為我怕如果不成功,我們後面還是可以再做。」

焦雷克說:「我剛開始的時候因為不懂,然後也沒什麼資源,所以我就像老牛一樣,慢慢弄慢慢弄,可是當弄到一半,我就發現我一個人的力量不夠。族人最早之前是用撒播的,但撒播比較不好整理,這個就是最大問題,我現在一直想要把農業機械這一塊引進來,也希望其他年輕人像我這樣,可以大家一起來做這一塊。最主要的想法是我希望,我們農業可以自主化。」

焦雷克說:「帶你們來看黑小米,黑小米是我們特有種,不像台灣這麼一長串的穗,我們在收的時候,基本上都像大拇指一樣。」為了復育這串黑小米,他四處拜訪耆老,回憶起這段過程,充滿挫折也伴隨幸運。焦雷克說:「我有一天去找姨丈,就很好奇他牆上掛的是什麼,他就說是蘭嶼的黑小米,我還滿訝異地說我們蘭嶼有黑小米。」

焦雷克說:「當初我問過,我們老人家說這個是跟菲律賓交換來的,對所以我們才會有黑小米。這一盤是我去年收的黑小米,目前已經脫殼了,它的顆粒非常地細,跟紅藜一樣這麼地細。這個是我的心血結晶,所以我才知道做農真的很辛苦。」

曾是蘭嶼代表作物,如今化身特色零嘴,蘭嶼黑小米重生記,正一點一滴寫下全新契機。焦雷克說:「利用蘭嶼旅遊的特性,把這個商品帶回去,我們也希望食物帶到台灣之後,用食物讓大家知道,這個蘭嶼在哪裡做什麼,讓蘭嶼更突顯出它的特別。」

青年們洄游返鄉,懷抱深愛家鄉的濃厚情意為蘭嶼的地方創生,翻攪島嶼生機,他們揚帆啟航同心協力,許家鄉一個視野遼闊的新藍海。

更多華視新聞報導

印尼摩托計程車Gojek司機外套 布料來自台灣

克里姆林宮證實 普丁6/18起出訪北韓.越南

走讀烏來 看見泰雅 返鄉青年傳承部落文化|華視新聞雜誌

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞