面部劇痛無法飲食說話 顯微血管減壓手術解痛

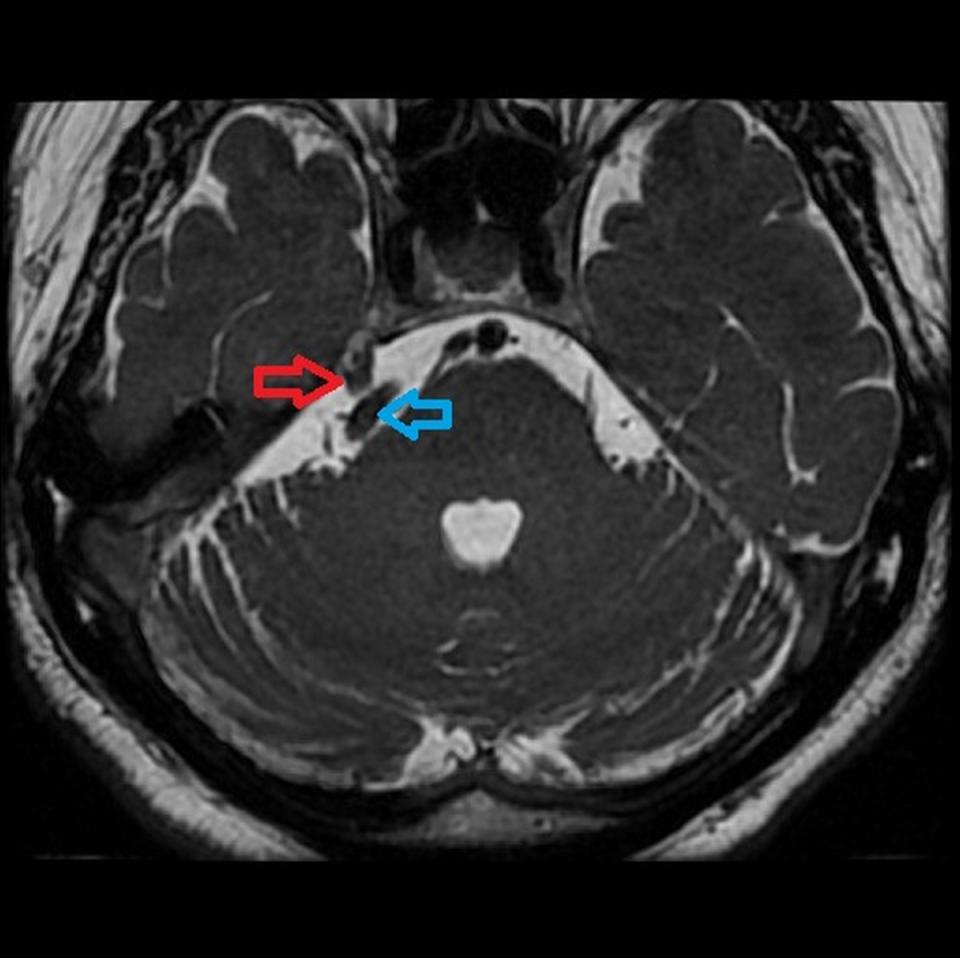

54歲的林先生五年來因三叉神經痛長期仰賴藥物治療,近半年因面部右側與牙齦區域的間歇性疼痛加劇,且出現如電擊般的麻木感,讓他無法自行飲食、刷牙,甚至連說話都感到劇烈疼痛,便來到台北慈濟醫院神經外科徐賢達主任門診。經核磁共振檢查,徐賢達主任發現其小腦內的脊椎動脈嚴重壓迫三叉神經,因此執行「顯微血管減壓手術」,在二者之間置入墊片,阻絕血管壓迫的可能,術後林先生恢復狀況良好,生活品質得到顯著的改善。

人體總共有十二對腦神經,三叉神經是其中的一對混和神經,既含有能夠控制咀嚼肌的運動神經,同時也有收集小腦及面部資訊的感覺神經。三叉神經是面部最粗大的神經,有三條分支,分別為分布在前額區塊的眼神經支、臉頰區塊的上顎神經支以及下巴區塊的下顎神經支。徐賢達主任說明:「導致三叉神經痛的主要原因為年齡增長造成的血管硬化壓迫,腫瘤增生、病毒感染也有可能導致,其中以第二、三分支疼痛最為常見,好發於40歲以上的中年族群。」三叉神經痛通常只會出現於單側,輕觸、冷風吹拂或臉部運動都會使臉頰、上下顎出現如針刺、刀割等突然劇痛。而由於人類口腔的感覺也是由三叉神經來傳導,所以常常會被誤認為是牙痛,進而被誤拔牙齒,因此需要專業牙科醫師或神經科醫師進行詳細診斷,制定治療方針。

由於三叉神經痛並不會造成其他併發症,唯容易因疼痛加劇而影響病人生活品質,臨床一般會以藥物治療為首選,透過抗癲癇藥物阻斷神經傳導,藉此降低疼痛感,適用於患有多重共病或醫師評估不適合開刀的族群。若是藥物治療效果不彰,就需考慮外科手術介入,過去通常會採用神經阻斷燒灼手術,結合電腦斷層定位,將一根細針通過顱底放到三叉神經中,再予以60至80度的熱能讓三叉神經中的感覺神經麻痺,但可能會有面部大面積麻木和咀嚼肌力減弱的情況,並且在1至2年內神經新生後就可能導致症狀復發。而顯微血管減壓手術則是不需切斷神經且復發率趨近於零的術式,醫師會從後顱窩進入,在高倍率顯微鏡與聽神經監測的輔助下,撥開脊椎動脈,避開脆弱的聽神經,將抗沾黏的人工墊片置入動脈與三叉神經之間,減少血管對神經的壓迫。

三叉神經痛初期症狀與牙痛痛感相同,徐賢達主任提醒,民眾若自覺疼痛範圍擴及臉頰、上下顎等區域,或是經牙醫治療仍未改善,建議至神經科做進一步的檢查,避免導致疼痛加劇。

撰文/鄭冉曦;攝影/盧義泓、台北慈濟醫院

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞