頭城老街:濃縮的歷史記憶,都在開蘭第一城

頭城,是台鐵快車駛入宜蘭的第一個大站,是蘭陽平原開發的起點,有著說不完的美麗故事。小羊很喜歡頭城以北依山傍海的小聚落,喜歡看海、爬山,呼吸宜蘭的空氣;對頭城的印象,卻僅止於車站外傳說中的蔥油餅。今天,小羊要好好認識「頭城老街」的故事。

六月,是宜蘭的農田最繽紛的時候;黃綠交錯的阡陌縱橫,是火車上看不膩的景色。小羊不是第一次來頭城了,卻是第一次在走出車站時回頭,欣賞這座車站的美麗,頭城車站在幾年前有整建過,紅磚與拱門非常有老街古城的味道,車站屋頂上突起的三角形,讓人聯想到不遠處的蘭陽博物館,是龜山島的意象。

頭城老街就在車站不遠處,範圍不大,雙腳就能走完,也只有用雙腳,一步一腳印踏上前人的街坊,才能細細品味頭城的特別。頭城,顧名思義就是「第一座」城,也是常聽到的「開蘭第一城」。1796年,吳沙帶領漢人進入蘭陽地區,落腳於烏石港南方的頭城,興盛的烏石港海運,造就了頭城的光輝時代;直到19世紀末(光緒年間),烏石港淤積、大型船隻沉沒,以致港口堵塞、水運不通,頭城才漸漸褪去風華。

「頭城老街」主要是指短短六百公尺的和平街,是當時蘭陽平原的經濟商業中心;走一趟和平老街,沉醉在兩百多年的歷史洪流之中。和平街舊稱「頭圍街」,範圍非常明確,北起北門福德祠,南至南門福德廟,兩位土地公一南一北,鎮守著這塊土地的財氣。和平街上有數座別具意義的古蹟或遺址,小羊把這趟依序拜訪、認識、駐足,從北門開始,讓我們走回那繁榮一世的頭城。

● 北門福德祠

老街的北端靜靜佇立著莊嚴典雅的土地公廟,廟宇建於1863年,當時頭城的商業已經很興盛了,為防止財氣外流,就在街道的南北端各立一座廟鎮守著,這樣的街道設計在台灣是十分獨特的。

平日下午的老街沒有太多遊客,烈日當頭也許趕走了不少人,畢竟小羊也是很有決心才會撐著陽傘噴著汗在高溫下遊賞頭城。老街規劃、整理的很漂亮,巷弄與房舍的彩繪,點綴了老街祥和的氣息。

● 十三行

從北門土地公廟出發,馬上來到「十三行」。就現在的地理位置,很難想像從前這裡是在河道碼頭旁的重要商業區,船隻入港卸貨及裝貨都在這裡,商賈往來頻繁、絡繹不絕。十三行老屋是紅瓦斜屋頂的閩南式建築,可惜小羊拜訪的這天,部份十三行老屋正在整修中,少了一些氣勢,卻不減懷古的味道。

● 盧纘祥公館

盧先生是頭城非常重要的人物,他是商人、詩人、更是首位宜蘭民選縣長。這座盧宅建於1920年,宅第占地廣闊、建築宏偉、頗有地標意義。公館沒有對外開放,僅能在外牆外欣賞建築之美:日式屋頂上的兩個老虎窗十分引人注目,正門的大拱門更是氣派非凡,足見盧家在頭城的響叮噹程度。

● 頭圍港遺址

盧家豪宅對面的池子,是小羊覺得頭城最神奇、也難以想像的地方。看著路旁的解說牌:「頭圍港?」,港到底在哪?海邊離這裡還有一段距離耶,這裡是前面介紹的「十三行」的南端,清朝時這裡真的是泊船的碼頭,水路貨運在此裝卸,運往十三行倉庫,一次山洪爆發後,頭圍港淤積難以使用,也是頭城老街沒落的開始。

現在見到的池塘,是盧家整建的結果,池塘中有兩坨不明物體,其實是從前涼亭的基座,旁邊還有湧泉和古井,早期盧家提供這樣的資源及休憩地方給大眾使用。

頭城老街除了完整的解說和旅遊指引外,小羊也很喜歡老街上處處可見的藝術。台灣有些景點再造或美化都有點失敗,不是俗氣就是沒有特色、或是老想學國外 (台版XX之類的);頭城老街的雕塑、彩繪、或插畫,都是富有在地特色的,細膩的筆觸,描繪著頭城的文化內涵,讓旅人走進時光隧道。

這條巷子非常引人注目,水田、小舟、三合院,穩重的水牛象徵著台灣苦幹的精神,另一側是龜山島、與拍打著豆腐岩的驚濤駭浪,無奇的窄巷,搖身一變成了濃縮的蘭陽精神。

● 吳朝陽宅

續往南門走,過了民峰路後來另一半的老街。小羊逛老街最愛看有歷史年歲的建築,頭城老街上可真不少,也不乏解說看板帶你認識兩百年的故事,這座吳朝陽宅約建於1930年,是昭和時期很常見的店屋樣式。

● 新長興樹記、老洪長興

隔壁也是類似款式的二進式街屋,建於1924年,騎樓是鋼筋混泥土的梁柱,但內部仍以閩南傳統木樑為主。最吸引小羊的是漂亮的立面,除了一樓典雅樸實的木門、木窗、和繪畫,上方小閣樓的小門窗很特別:從前一樓是人員出入、作生意的地方,上方閣樓是儲藏室,貨物可以直接從上面的小門進去,解說牌是這樣寫,不過我有點難想像這畫面。

● 文學巷

老街再生不容易,畢竟以前沒有都市規劃概念,巷弄都在比小,也常有彎曲狹窄、整潔難以維持、或牆壁路面破損嚴重的情形。很多時候,當地政府的作法都是在牆上、地上畫畫,為了招攬觀光客,就會畫一些耳熟能詳的卡通人物。靠夭啊我就是來認識古早台灣文化的你給我看豆豆龍還是皮克斯幹什麼。

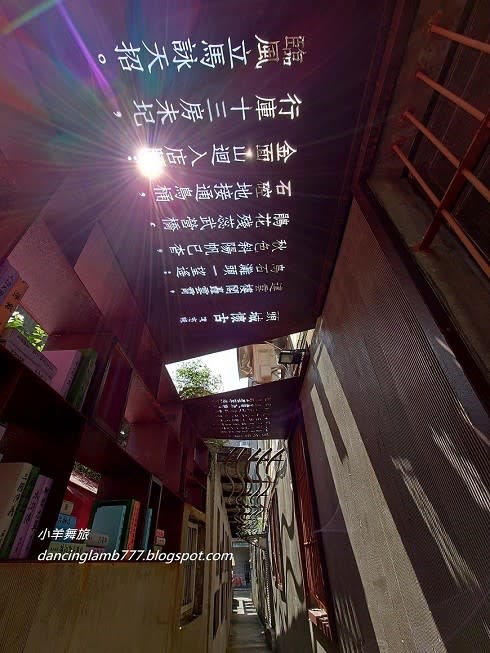

頭城老街有兩條小巷改造的非常好,讓小羊眼睛一亮:「文學巷」位在一條超小防火巷(?)裡,一側的牆變成了一大片書櫃,搭配數首在地詩人的作品;徜徉其中,十分有意境,突然覺得自己氣質了起來。我非常喜歡文學巷內頂上的簍空設計,陽光從一字一句間灑落,賦予詩句無限的朝氣。小小的文學巷,沒有太華麗繁瑣的裝飾,卻營造了極為濃厚的人文氣息。

● 藝術巷

吟詩作對後是繪畫欣賞時間,文學巷的斜對角,就是另一條改造的小巷:「藝術巷」。小巷中的裝置藝術採用頭城藝術家楊乾鐘老師的作品,他是蘭陽美術的先驅,師大藝術系畢業後即回到頭城,擔任教育工作者。小巷內展示著不少畫作,搭配彩色琉璃組成的屋頂,整個藝術巷顯得繽紛活潑,但小羊是覺得地板可以再整治一下......有些美中不足的感覺。

● 源合成商號、陳春記商號

頭城老街從北往南走的古蹟巡禮來到了尾聲,接近南門的這區是小羊最喜歡的地方,連續的紅磚與拱柱列、雕花的建築立面,這就是老街該有的樣子啊!「源合成商號」建於1920年代,是日本大正時期的建築,當時日本推動西化,建築形式也偏向西式的三連弧拱磚牆立面。源合成商號是當時的米商,緊鄰的則是「陳春記商號」,經營雜貨為主。爬滿紅磚縫隙的野草,敘說著兩百多年歲月的滄桑,繁榮忙碌的市集、商人叫賣的背影,化成一陣風,消逝在炙熱的艷陽下。

● 南門土地公

頭城老街往南走到底,又會撞到一間土地公廟,路底填著一間小巧廟宇的景象真有趣,為頭城老街的亮點之一。仔細比較,會發現南北門土地公廟相差甚遠,北街較重視文化教育,土地公廟較為樸實;南街則商業、祭祀氣息重,廟宇的裝飾華麗許多,然而南門土地公廟是民國64年重建的,稱不上是古蹟,只能說還原了當時南街的樣子,韻味,就要自己找尋了。

南門土地公廟旁有一個小小的廣場,還有一尊Q版土地公,笑盈盈的站在榕樹下,幾張板凳供旅人休息,以及一隻好大的烏龜,據說摸一摸會發財,一旁貼有摸龜指引,作為老街巡禮的收尾,小羊覺得十分完美。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞