顯影劑增加失智風險?醫駁:無「因果關係」 做到2件事降低危害

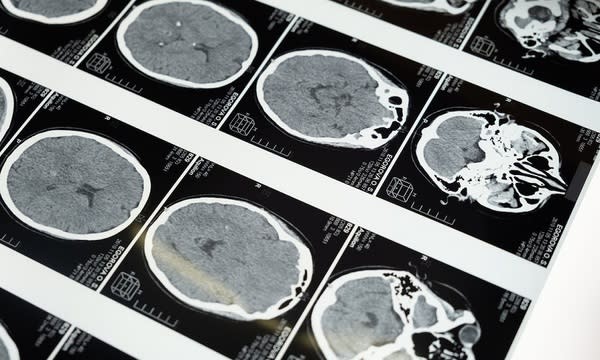

全台每年30萬人打顯影劑進行身體影像檢查,但最近國內有研究單位分析健保資料指出,顯影劑可能增加罹患失智症風險達2~4倍。顯影劑真的會增加失智風險嗎?有沒有自保或預防方法?

媒體報導,台中榮民總醫院、中國醫藥大學、與國家衛生研究院合作分析10年健保資料,發現146萬名有接受過顯影劑檢查的人,罹患失智症風險是另一組146萬名未使用過顯影劑者的2倍;得到「血管性失智症」風險更達到4.66倍。參與這項研究的台中榮總內科部主任吳明儒推測,可能是顯影劑會造成血管收縮,影響血流灌注以及血管內皮產生變化,在腎臟血管如此,在腦部血管也是如此。

吳明儒強調,並非鼓勵民眾不要做需使用顯影劑的檢查,許多使用顯影劑的電腦斷層在臨床上是必要的,研究目的是希望盡早辨識失智症高風險族群,例如年紀大、曾有腦部傷害等。他也指出,若不是住院有點滴灌注,在門診使用顯影劑檢查後應補充水分,6~8小時內補充1000~1200cc水分,幫助顯影劑代謝,減低對身體影響。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示,已將可能導致混淆的因素盡量控制,包括性別、年齡、三高、腦傷、癌症、中風、心血管疾病、慢性呼吸道疾病等,仍看到使用顯影劑有提高失智風險的現象。

但他也坦言,由於使用健保資料庫,像是吸菸、飲食習慣、運動習慣、有無自費使用其他藥品或補品、使用顯影劑做檢查的原因、累計暴露的劑量等,這些可能影響失智症罹患率的資料在這次研究中都無法分析,因此還有待更多研究進一步探討。

顯影劑與失智症有相關、但無因果關係 病人本身疾病恐增風險

然而,報導一出,旋即引發高度關注,恐使民眾排斥接受相關檢查,對於疾病診斷和治療都埋下風險。中華民國放射線醫學會緊急發出聲明,強調這項研究採用健保資料庫回溯性的觀察、統計分析,只能呈現使用顯影劑與失智症有相關,但無法推論使用顯影劑會導致失智症的「因果關係」。

而且使用顯影劑的病人本身就可能有多重疾病,無法排除這些疾病也可能導致失智。聲明中更提出這項研究諸多限制,例如沒有包含家族史、菸酒使用情形,也沒有記錄個案使用顯影劑的劑量所造成的影響,同時,也沒有呈現失智症個人身心健康、疾病長短、神經學等數據,因此無從得知疾病分析時病況的輕重。

「這篇研究省略的東西太多了,唯一可被認定的是數據量較大,但只能看到兩者有相關,無法說明因果關係和致病原因。」中華民國放射線學會理事、高雄長庚醫院放射診斷科副部長林偉哲說。

血腦屏障阻顯影劑進入腦部 24小時內即完全代謝

顯影劑在醫學檢查使用相當普遍,電腦斷層和磁振造影這類高解析度的影像檢查經常搭配使用顯影劑,讓病灶更清晰、輔助醫師臨床診斷。電腦斷層使用比磁振造影普遍,常用於外傷、腫瘤、冠狀動脈攝影、以及治療後的追蹤。磁振造影較常用於腦部檢查,包括中風、腦瘤、或某些感染例如腸病毒、腦膜炎,甚至關節、脊椎退化也會利用核磁共振輔助檢查。心導管檢查和治療也必須使用顯影劑。

林偉哲指出,顯影劑打到人體內確實可能影響血管收縮和血流灌注,但腎臟功能正常情況下, 3~5分鐘後顯影劑就會開始隨著尿液排出,12~24小時便會完全代謝掉,不太可能在體內埋下長期的失智致病因子。

雖然有些病人可能因為病情追蹤,必須接受10、20多次的顯影劑檢查,例如癌症病人做化療或電療,需搭配影像檢查長期追蹤,否則一般人終生不太可能多次做顯影劑檢查。因此,可能尚難斷定顯影劑對身體的影響有差異,但也無法排除癌症病人的化療或電療治療本身導致血管功能變差。

再者,腎臟血管和腦血管仍有本質上的不同,以腦部來說,血管和腦之間存在著可選擇性阻止某些物質由血液進入大腦的「障壁」,也就是「血腦屏障」,它能阻止顯影劑透過血管進入腦部;腎臟血管則沒有這樣的機制,因此難以從顯影劑傷害腎臟的機制來推論對腦部的傷害。

腎功能不佳避用顯影劑、檢查後補充水分 降低顯影劑危害

北投健康管理醫院影像醫學主任沈彥君指出,目前醫學上證實顯影劑可能的風險有二,腎功能不好的人會造成急性腎衰竭及顯影劑過敏,但未聽說會提高失智風險。她直言,近年國內常見透過健保資料庫進行分析的研究,但往往只能看出關聯性,是否有因果關係則需要大型研究釐清。

沈彥君進一步說明,電腦斷層使用的是含碘顯影劑,又分成離子和非離子形式,非離子顯影劑較不易引起過敏,且健保已有給付,因此已經很少人使用較易引起過敏的離子顯影劑。磁振造影則是含釓顯影劑,根據化學結構又分成線狀和巨環狀,使用線狀顯影劑有較高風險蓄積在腦部,因此在幼兒血腦屏障功能尚未足夠成熟,除非必要,較不建議施打過多顯影劑。目前國際上包括台灣,使用的磁振造影含釓顯影劑以巨環狀為主流。

考量顯影劑仍有風險,醫師都會評估病人的健康狀況和實際需求再決定是否進行顯影劑相關檢查,包括腎功能不佳就不能使用顯影劑,檢查前後也要補充水分,加速顯影劑排出。

「顯影劑為必要之惡」拒做檢查 恐延誤診斷、不利病情控制

「顯影劑是必要之惡,」林偉哲舉例,癌症在治療前後或過程中為了解腫瘤是否轉移,必須借助顯影劑檢查,「若不用顯影劑,這個檢查就是白做,因為不打顯影劑基本上就看不到。」

目前健保給付電腦斷層檢查3個月一次,林偉哲說,這樣的時間週期還算合理範圍,而且現在有雲端病例系統,很多醫院已能看到同一個病人在不同醫院做的影像檢查,如果病人近期內已在其他醫院做過相關檢查,醫師就會盡量避免再安排,防止病人浮濫檢查。

另外,國人健康意識提高,不少人會自費做高階影像檢查,沈彥君說,目前健檢較常使用到顯影劑的是電腦斷層冠狀動脈攝影檢查,但在接受這項檢查前可以先進行冠狀動脈鈣化積分,這項檢查不需使用顯影劑即可評估冠狀動脈硬化斑塊的機率,如果冠狀動脈鈣化積分高、有不適症狀或有三高等病史,就可考慮進一步安排血管攝影,確認狹窄情況,而且這樣的檢查大約1~2年做一次即可。

林偉哲強調,顯影劑和失智症的關係尚不明確,民眾如果因為擔憂而拒絕接受檢查或不顧醫師建議而延長檢查頻率,恐增加病情控制的難度或延誤診斷,未蒙其利反先受其害,得不償失,千萬不可因噎廢食,拒絕醫師建議的影像檢查。

延伸閱讀:

※本文由《康健雜誌》授權報導,未經同意禁止轉載,點此查看原始文章

◤防疫鬆綁 日常防護不能少◢

熱銷口罩 各式花色不撞款

酒精乾洗手 隨身帶著走

每日好康特殺品 今天訂明天到

秒殺爆款下殺 每天整點限量搶

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞