馬祖和53個原鄉人的胃,都是台大醫院的他在顧

台大醫院內科醫師李宜家與團隊上山下海,默默守護馬祖1萬多人、原鄉近30萬人的胃部健康。如果沒有他近20年來的堅持,馬祖可能會多出100人因胃癌而死。胃癌之島因他翻轉宿命,原住民醫師也受到鼓勵繼續進修碩士。

每次到馬祖,銀絲滿頭的李宜家,第一件事便是到天后宮向媽祖上柱香。內心向神明報告什麼外人不得而知,但他先安定自己的心緒,因為接下來面對的,每一場都是硬仗。

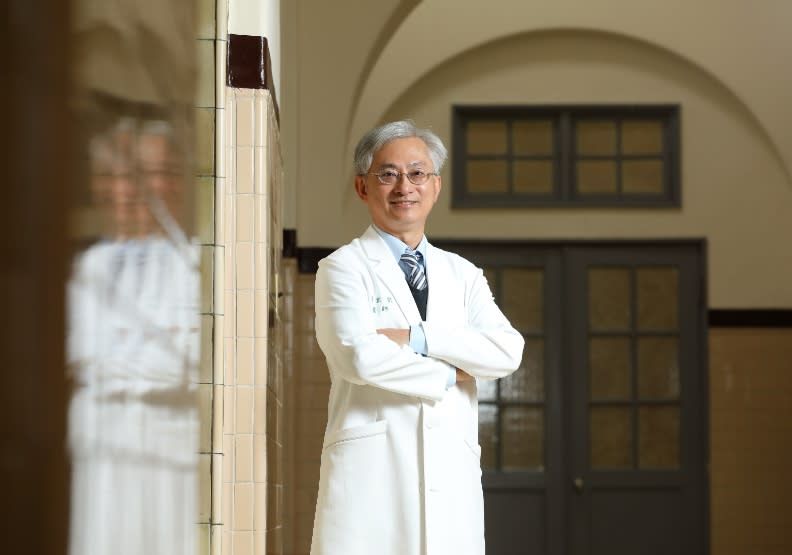

從頭銜看,台大醫院內科部主治醫師暨台大醫學院內科教授,李宜家的專業技能和作育英才廣泛受到推崇,專攻胃病,開過無數刀。他並非馬祖人,卻從30歲起就與馬祖結下不解之緣。

馬祖位於戰地最前線,除了是邊陲之島,還曾遭遇一項不為人所周知的空前危機:全台灣排名第一的胃癌罹患率。

根據統計,馬祖的胃癌發生人數平均每年約5位,為台灣本島的3~5倍之高。更令人聞之色變的是胃癌這個特性──若發現是晚期,即使迅速展開化療或標靶治療,依舊會很快撒手人寰。

為此,也是醫生的連江縣縣長劉增應專程拜訪台大醫院求助,悲情訴說:「馬祖這麼小,竟然每年都冒出這麼多胃癌患者。」

當時李宜家還在攻讀博士學位,在恩師、台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指導下,加入眾多公衛大老如前副總統陳建仁、台大醫院院長吳明賢等所組織的馬祖篩檢防治胃癌醫療團隊,一做就是快20年,主導全面性根治計畫,每年親訪馬祖2~3次從未間斷。

經過他和團隊的努力,胃癌之島也逆轉了命運。根據最新國家癌症登記檔案顯示,馬祖地區胃癌發生率已與台灣本島相近,如今居民的消化性潰瘍與胃癌發生率也顯著下降至一成,胃癌死亡率顯著下降至25%。預計2023年胃癌發生率可降到每十萬人6人以下,比台灣本島還低,基本上消除了胃癌對於馬祖居民的威脅。

「這是馬祖人之福,」連江縣衛生福利局局長陳美金十分肯定李宜家的貢獻,內心無比感恩:「死於胃癌的馬祖人少了那麼多,台大團隊功不可沒。」

諾貝爾獎的啟發,再遠距也親赴醫療

「我的衛生所裡,大概所有病人都在等待他,」陳美金以一點也不誇張的口吻形容,在馬祖,只要做過腸胃鏡的人都記得李宜家。

在胃癌根治計畫中與李宜家並肩作戰,兩人也變成了老朋友。親和力極高的李宜家,說話溫和斯文又樂於分享,每回衛生所的醫護人員看到李宜家笑嘻嘻迎面走來,就像是看到親人一樣熱情打招呼。

這樣的個性,對協助馬祖人抵禦胃癌,乃至日後擴張至53個山地鄉的龐大計畫,無疑是得以順利推動的關鍵。

台大團隊開給馬祖人遠離胃癌的藥方,關鍵是早期篩檢。對「發現率等於死亡率」的胃癌來說,台灣走的這條路堪稱世界創新之舉,但原理也很簡單,癥結在於一種細菌和「吹一口氣」。

2005年的諾貝爾醫學獎,頒給了澳洲科學家馬歇爾(Barry J. Marshall)與華倫(Robin Warren),因為兩人發現胃炎與腸胃潰瘍的主要病因,是「幽門桿菌」入侵胃部,而非壓力所致。

「這樣的癌症就有初段預防的機會,」李宜家指出,若是普篩馬祖居民是否胃中含有幽門桿菌,接著投給藥物進行除菌,便有機會阻絕慢性胃炎發展成胃癌。而檢測的方法也一路進化,從血液、糞便改善至利用碳13,民眾喝一口藥水對著儀器的管子吹氣即可,比抽血和照胃鏡更方便。

第一次篩檢的結果驚人,受檢民眾的幽門桿菌感染率高達64%,相當於每6個馬祖人中就有1人體內有幽門桿菌,對比台灣本島幽門桿菌陽性率約為20%~30%高上許多,也再度驗證了幽門桿菌的確是致癌物質之一。

針對馬祖的幽門桿菌普篩及治療計畫,於2004、2008、2012、2014、2016、2018年做了6次。每年馬祖展開成人整合式篩檢後續異常追蹤超音波、大腸鏡檢查,李宜家必定親自到馬祖駐診操作。

馬祖天候狀況不穩定,從台北飛去不能降落,空中盤旋良久最後還是飛回台北,對他是家常便飯。「我在空中旅遊囉!」他總是跟朋友如此自嘲。

然而,真正的挑戰從普篩之後才正要開始。

首先是說服陽性民眾除菌時狀況百出。由於必須每天連續服用抗生素跟胃藥,為期1至2週,而除菌的藥物「並不好吃」,還有人服藥後產生不舒服的負作用,也有人不認真對待想起來才吃。諸如此類,便是要靠李宜家不厭其煩對民眾和衛生所人員進行防治教育,因為民眾能否按時吃藥,迫切仰賴當地衛生所「緊迫盯人」。

其次是醫療資源的競爭,有人質疑是不是應該把資源投入在其他癌症?

面對各式各樣聲浪,李宜家只是默默堅持,他篤信所謂的初段預防,能從一開始就滅掉胃癌的危險因子。後續也證實了他的理念,許多雜音不攻自破。

開再多的刀,不如早一步阻斷病灶

李宜家也試圖從改變馬祖人的生活習慣著手,從源頭扭轉胃癌。

馬祖長年孤懸海外,傳承閩東文化,多以漁業為生,過去飲食以醃製、過鹹食物居多,經常導致胃病。加上胃癌既是慢性病也是傳染病,若幽門桿菌「大駕光臨」某人,他全家人皆將難以倖免被感染,因此嚴禁共食共杯。

於是,宣傳健康飲食、使用公筷母匙、鼓吹飯前洗手的衛生習慣,如火如荼在馬祖展開。

國健署副署長賈淑麗事後觀察,其中一個更大的公衛價值,是它改善了衛生條件跟個人的衛生行為。

「不只是防治胃癌,也一併防治了其他疾病,」賈淑麗指出。

與其成功開了成千上萬次胃癌的刀,李宜家更希望教人在罹患胃癌之前阻斷病灶。

「但這絕對不是一個人能達成的事,」李宜家邊說邊畫出一個金字塔的圖形,最上層是公衛政策,第二層是衛生所第一線人員,下方最大面積的是民眾的病識感:「三者形成的防治系統,需要團隊有共同的理念,一起走下去才有辦法。」

在醫療資源匱乏之處,守護馬祖人的胃部健康,令李宜家多次登上《馬祖日報》頭版,研究成果更收錄入頂級國際學術期刊如《Gut》,受到全世界醫界矚目。

2012年12月4日,世衛組織(WHO)旗下的國際癌症研究所(IARC),看到李宜家所發表馬祖防治策略的論文,專程邀請李宜家到法國里昂召開的國際研討會上做專題報告,躍為台灣之光。

或許是地緣政治的「干擾」,李宜家遲至大會前一天才接獲通知,當時人正在馬祖,必須在24小時內趕到里昂的會場。

或許是媽祖保佑,本來關場的南竿機場再度開場,先趕回台北家中拿套西裝,再火速搭上紅眼航班,為了撰寫報告資料,還自費3萬元升等至商務艙,下了飛機直接奔赴會場,終於在會前1小時抵達,到兩場報告完畢才發現自己完全都沒睡覺。

「小小的台灣能做到讓世界認可,代表我們多年努力沒有白費,」李宜家說。

身為醫生,最樸素的心願

馬祖的實績,國健署看在眼裡,2018年起委託台大團隊在全台灣53個原鄉「如法炮製」,原鄉的胃癌發生率亦超過六成,醫療資源同樣很少。

李宜家自此展開全台跑透透的新人生。從新北烏來到高雄那瑪夏,自花蓮秀林至嘉義阿里山鄉,部落再偏遠也無役不與。馬祖人口1萬2000人,原鄉人口近30萬人,規模無論大小,李宜家都是最受當地衛生所歡迎的台大醫師。

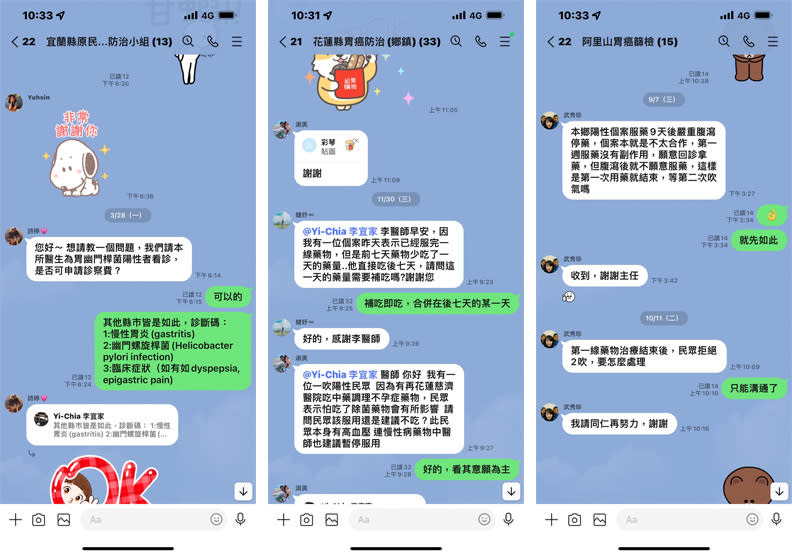

點開手機LINE,赫然53個胃癌防治群組,原鄉衛生所人員詢問著各式各樣的疑難雜症:「正在吃中藥還能吃除菌藥物嗎?」「吃了普拿疼還能吃除菌藥物嗎?」「個案吃藥後腹瀉不肯再吃,要怎麼處理?」,往往一天動輒上千條訊息待讀,李宜家皆一一耐心回覆。

印象中,白色巨塔教授講課,比較傾向理論派,當李宜家深入原鄉卻是用最接地氣的方式為原住民上課。 「他做衛教,親自做圖卡,用最簡單的方式與民眾溝通,說話又很幽默,」也跟李宜家從陌生人變成好友的賈淑麗說。

原鄉胃癌防治計畫,除了複製馬祖的成功經驗,還意外誕生了6位原住民醫師重返學校取得碩士學位。

「李宜家是我指導老師,」阿美族人、烏來區衛生所護理長田小燕說。本來衛生所的工作就很爆肝,她在接觸了胃癌防治計畫後,發現自己尚有探索新知的欲望,便再去唸了師大健康促進與衛生教育所。儘管下班後還得處理研究所作業,但「感謝李醫師改變了我的人生」。

專注做同一件事快20年,既上山又下海,實質的收入報酬也沒變多,李宜家為何如此堅持?

台大醫院舊大樓某一處的樓梯,浮雕壁畫下掛著一個牌子,上面寫的四個字很少人能正確發音:「痌瘝在抱」(前兩字念ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄢ,把人民的疾病痛苦放在心裡之意)。正是這需要說文解字的四個字,說出了一位醫者最樸素的心願:「我不想看到別人在受苦。」

看更多遠見雜誌文章:

台灣醫師斜槓到日本當潛水員,人生KPI不只有財富

全鄉1297天沒有醫師,苗栗獅潭能打破無醫魔咒嗎?

鴻海白袍加身,看眼底圖就能讓AI算「病」

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞