馬祖東莒島燈塔 無懼風雨守護航安

記者孫建屏/專題報導

屹立在馬祖東莒的東莒島燈塔,建成啟用即將邁入150年,是國內現存年代最久遠的西式石造燈塔,也是國定古蹟,在一個半世紀以來,堅守崗位為往來船舶指引助航,在時代的波濤浪潮中,更見證自晚清以來,國際情勢鉅變與海峽兩岸對峙的風雲詭譎,為旅客在探訪其迷人風采時,帶來緬懷與省思。

堅守崗位150載 海上明燈

東莒島燈塔位在馬祖列島南方的東莒島東太山上,昔稱白犬燈塔、東犬燈塔,或東莒燈塔,圓形直筒潔白塔身,上覆黑色圓罩,中式拱門卷的入口,牆身另開設方形窗,造型典雅,塔高約19.5公尺,內部有螺旋狀樓梯可登塔頂,為國內第1座花崗石造燈塔,屬於二等燈,至今每晚依舊發出一長兩短的燈號,光程遠達16.7浬(約31公里)。

清朝因英法聯軍戰敗,英國要求須於東南沿岸建造助航設施下,於西元1872年在東莒島建成此座燈塔,自此成為鄰近海域的重要航標,民國47 年因臺海情勢緊張,為免曝露島上守軍戰備,奉令熄燈,民國81年戰地政務解除後,重新復燈。

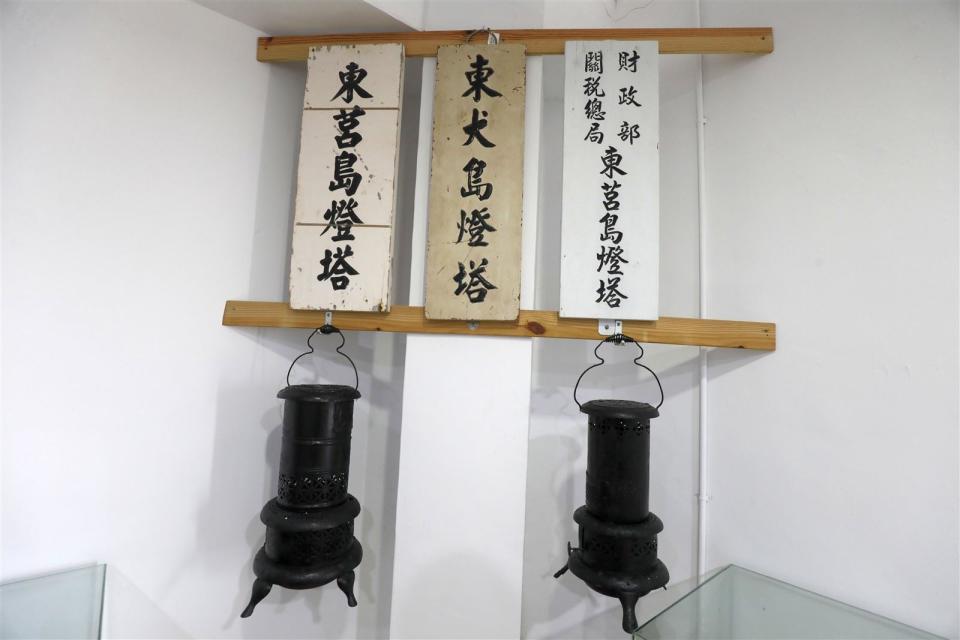

自福正村進入東莒島燈塔前,另建有附屬辦公室、宿舍等設施,均為白牆黑頂建築,因此,當地人稱為「白毛城」,國軍進駐時曾改為官兵營舍之用,現已作為展示室,展出相關照片、油氣燈、望遠鏡、木製名銜牌等文物,散發濃濃的歷史感,並透過解說讓遊客了解燈塔歷史、相關設施、守燈人工作,以及國內燈塔的分布位置等知識。

在附屬建物中較為特別的,是從辦公室到燈塔的坡地上,建有一道長近30公尺的防風矮牆,乃因應所在地勢較高、風力強勁,為讓守燈人往來燈塔和辦公室兩地,可以避免手中油燈被吹熄。

與辦公室相對的燈塔面海處下方,另有2座霧砲,是為了天候因大霧能見度不佳,燈塔無法發揮作用時,可讓守燈人發砲警示,讓海面船隻聽音辨位,其功能具時代意義,現已和燈塔都成為重要的文物。

滄海波濤,潮汐未已,跨越世紀的東莒島燈塔,曾經與前線國軍使命緊密相繫,旅客今日遊馬赴當地賞景、觀星月、追看藍眼淚的同時,莫忘燈塔與駐守官兵,在海濱岸際的奉獻歲月。

位在馬祖的東莒島燈塔,即將邁入150載,是國定古蹟,也是知名旅客賞景勝地。(記者孫建屏攝)

霧砲是燈塔在天候不佳時,守塔人最好的備用工具,可以讓海面船隻聽聲辨位。(記者孫建屏攝)

東莒島燈塔展示室內,陳展與燈塔有關的文物,並簡介燈塔歷史、相關設施和功能。(記者孫建屏攝)

登上東莒島燈塔所在,可以欣賞東莒福正村和如月牙灣的景色。(記者孫建屏攝)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞