馬祖民俗文物館 戰地生活走透透

記者劉佩倩/專題報導

多數民眾對於馬祖的印象為戰地前線,且擁有許多軍事遺跡;到馬祖旅遊,想要了解馬祖歷史、體驗馬祖文化,不妨走一趟民俗文物館。馬祖樹木蔥郁的景象,並非原本就有,而是實施造林相關計畫,由軍民共同完成的,相關的歷史在館內均有文字及照片介紹,民眾參訪後對馬祖會有更通盤、深入的認識。

閩東風格建築 塑造聚落群體意象

馬祖民俗文物館位於南竿鄉清水村介壽公園內,毗鄰經國紀念館、勝利水庫與勝利山莊,依山傍水,風光靈秀,始建於民國63年,91年重新整建完成後,於93年元旦正式對外開放。主體建築採閩東風格,以高低錯落的聚落形態,由點、線、面、體的結合,凸顯馬祖獨特的閩東建築文化。全館共有地上4樓及地下1樓,地下室是館藏的庫房區,不對外開放。

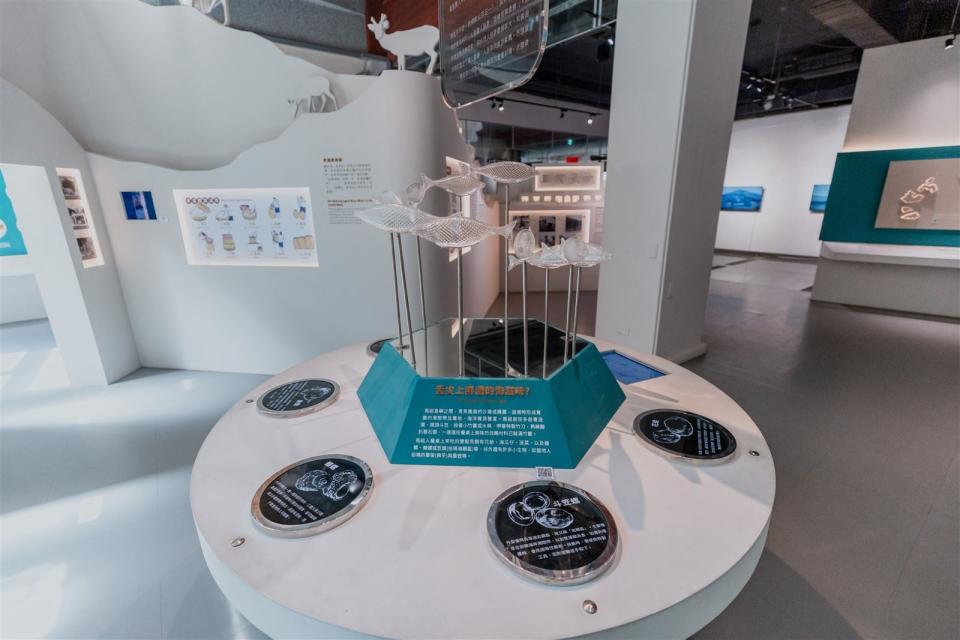

館內收藏許多馬祖先民的生活器物,各層主題不同,從歷史起源、地形地貌、常民生活、語言文化、風俗建築,鉅細靡遺。進入館內,1樓播放著馬祖軍管時期紀錄片,可知當時軍民生活概況,另展出馬祖近年考古成就及地理位置;2樓陳列馬祖傳統建築、產業面向;3樓則是與宗教信仰、戲曲民樂、工藝品等相關的各種禮俗意涵;再往上走,則是公共展覽空間,常有藝術作品在此特展區展出。

植栽計畫軍民協力 立下自然景觀宏基

透過展場介紹得知,馬祖樹木蔥郁的景象,在半世紀前並非如此。以花崗岩構成的馬祖島嶼,不易風化成砂土,造成土地貧瘠,影響植被生長。國軍進駐後,為打造天然掩蔽或避開強勁的東北季風,開始在島上各地大量種植速生的樹種,以相思樹、苦楝、木麻黃為主。當時的植栽計畫,為今日馬祖自然景觀立下宏基。

此外,民國69年2月25日《馬祖日報》亦報導,有關連江縣政府頒布造林實施計畫,並公布造林面積,由軍民共同完成;藉以涵蓄水源,保持水土,調節氣溫、覆蓋荒野,並加強綠美化及軍事掩蔽,軍民互動關係密切。歡迎遊客造訪馬祖各個小島之餘,不妨也安排時間參訪民俗文物館,相信會有不虛此行的收穫。

馬祖民俗文物館採閩東建築樣式,為單棟建築物,造型高低錯落,塑造聚落群體意象。(記者李德威攝)

文物館展示馬祖早期軍民生活的相關照片。(記者李德威攝)

《馬祖日報》曾報導有關連江縣政府頒布造林實施計畫,由軍民共同完成。(記者李德威攝)

馬祖民俗文物館採主題式展示,是遊客體驗與了解馬祖文化的最佳去處。(記者李德威攝)

館內收藏許多馬祖先民的日常生活器物,民眾參訪後對馬祖會有更深入的認識。(記者李德威攝)

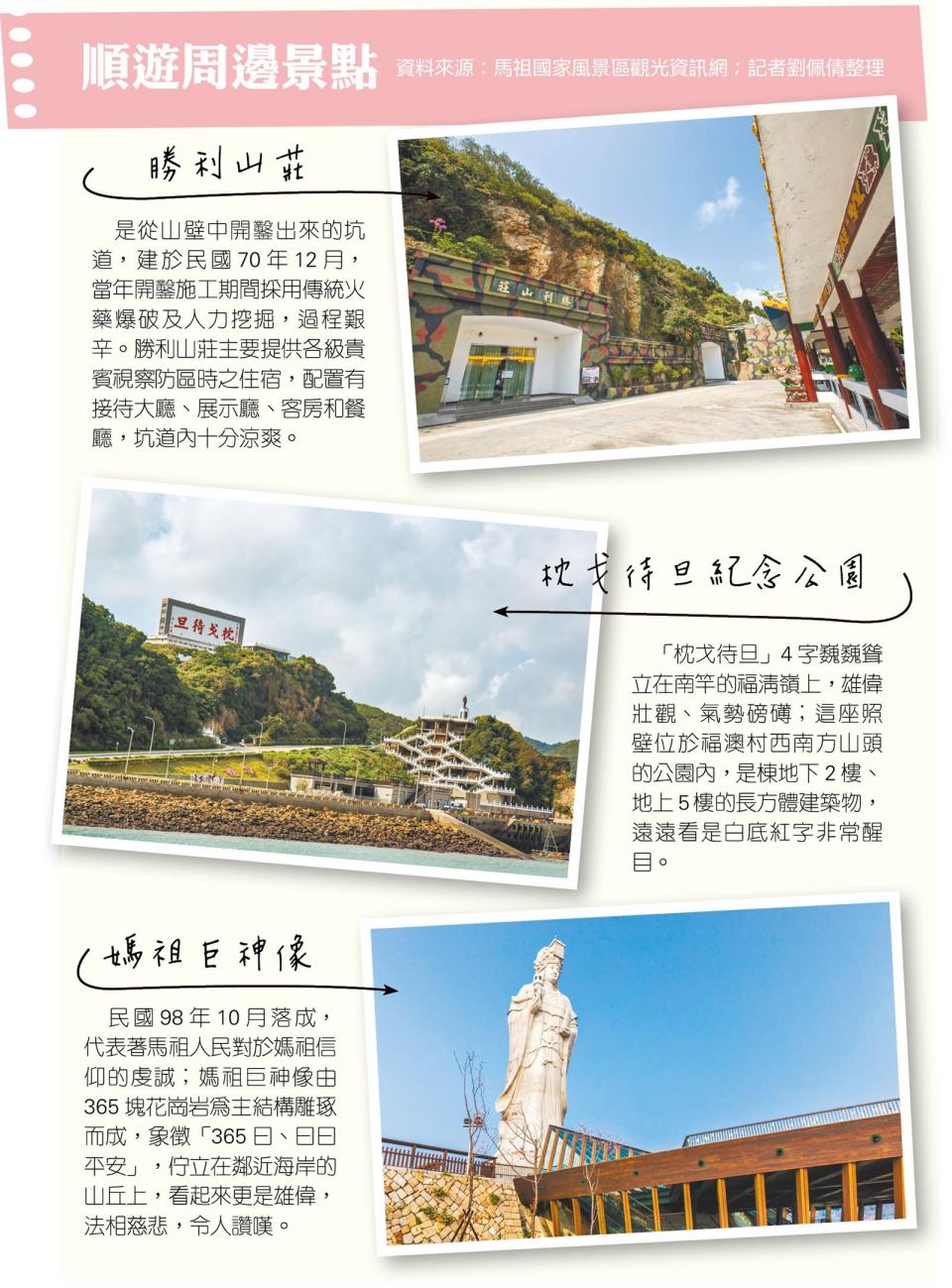

順遊周邊景點

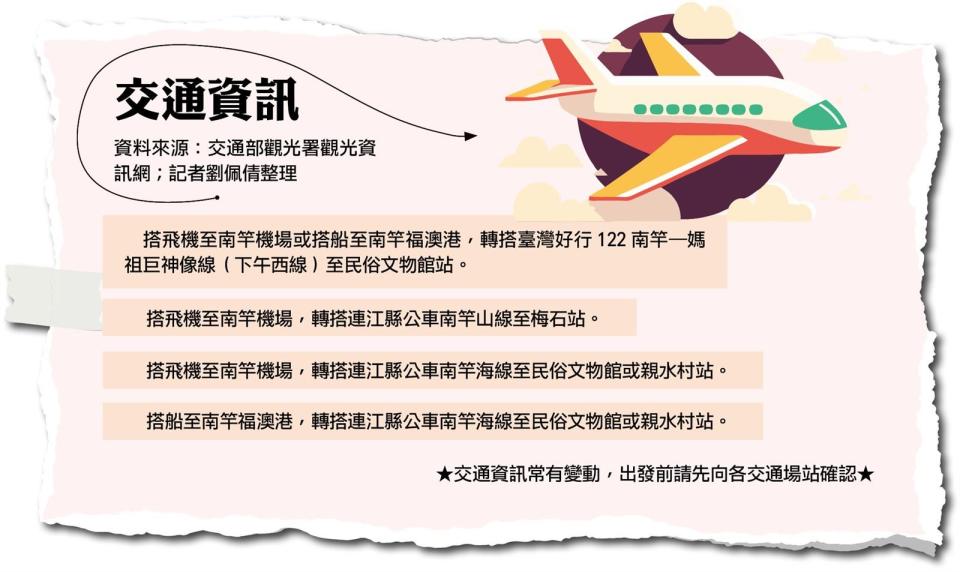

交通資訊

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞