黑龍江邊的赫哲族魚宴

日昨午間來到黑龍江邊赫哲族原鄉街津口,品嚐了道地的赫哲族魚宴。相信知道赫哲族的人不少,但不知道的恐怕更多。

赫哲族園區展示赫哲族人服飾及家居生活樣貌。(圖/李培雄提供)

赫哲族是中國六個人數最少的少數民族之一,目前總人數約5,400人,主要分布在黑龍江省的佳木斯市、同江市、饒河縣及撫遠市。黑龍江對岸的俄羅斯也有約12,000的赫哲人。

赫哲族人沿江河而居,飲食離不開魚。(圖/李培雄提供)

漁宴果真不同凡響,一桌十道菜餚中的六道是大大小小,蒸、煮、炒、炸,不知其名的河鮮,望之讓人垂涎。

食之則魚肉鮮美,但刺太多、太細,兼之油、鹹、辣太過(對台灣遊客而言,)所以同伴們多是淺嚐即止,不敢大快朵頤。

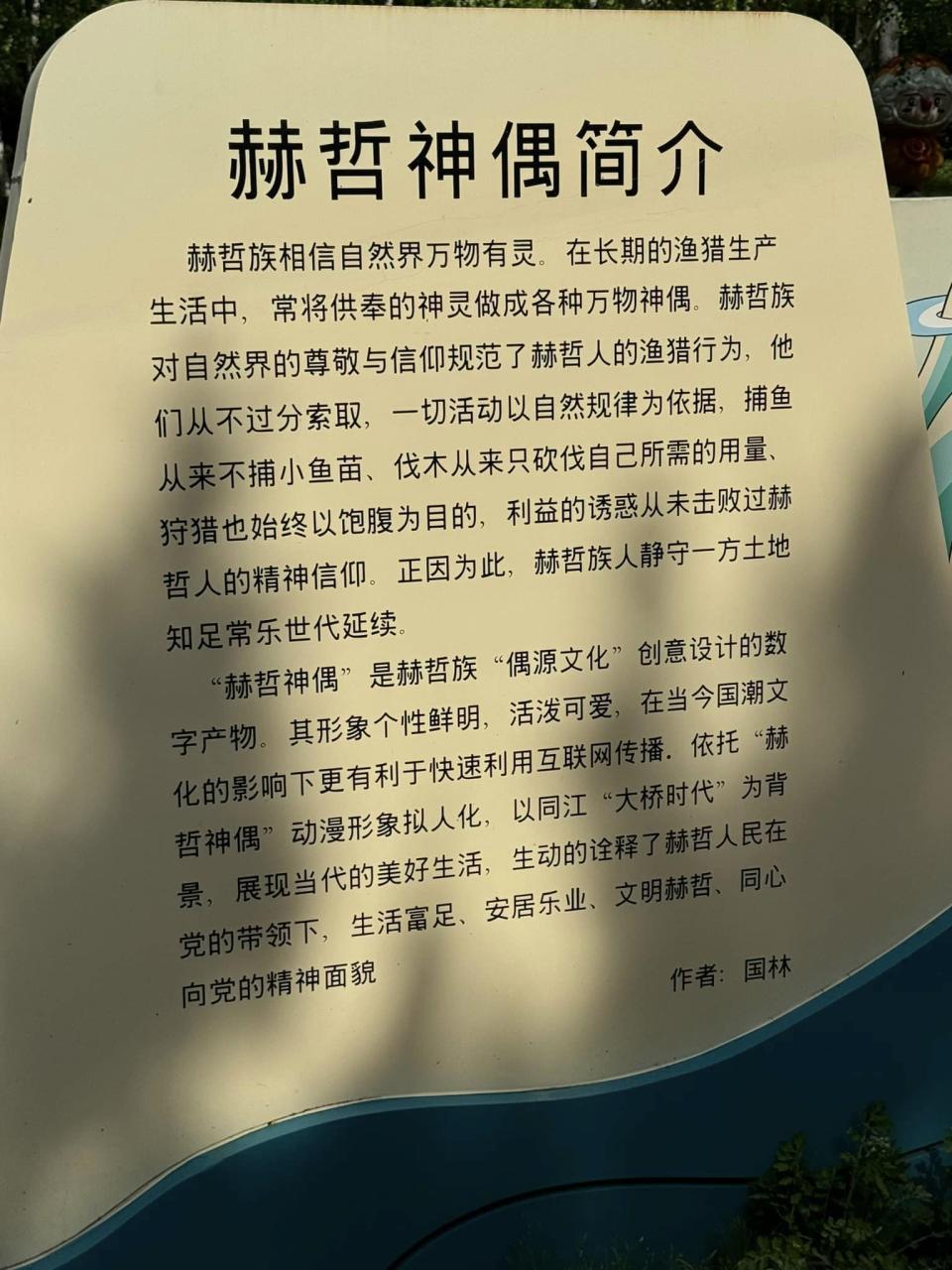

赫哲神偶簡介,敘明赫哲人相信自然萬物有靈,族人崇拜自然,這種信仰也成為他們的行為準則。(圖/李培雄提供)

用完午餐,驅車前往赫哲族園區參訪原汁原味的赫哲藝文表演。 https://www.facebook.com/100005475757586/videos/pcb.2485864468272721/7960525437299039

據主持人介紹,赫哲族向來只有語言但沒有文字,文化的傳承很多部分是靠著歌聲一代代傳遞下去。

仔細觀察,在這些十餘位男男女女的表演工作者之中,年輕者不過二、三人,其餘的人年紀大概介於40到50歲之間。可見,赫哲族也面臨著年輕人外飄,年老者苦守著原鄉的窘境。

赫哲族造型非常特別的建築,引人想一探究竟。(圖/李培雄提供)

看著這些赫哲族的表演者,外表與漢族無甚差别;但問詢於園區的漢族清潔人員,他們說赫哲人的顴骨較高,但我左看右看還是看不出來。

赫哲族的先民自古居住在黑龍江、松花江和烏蘇里江三江流域。

史書對他們有不同的稱呼,諸如「兀者野人」、「黑斤」、「黑真」、「赫真」、「奇楞」、「赫哲」、「戈爾德」等,赫哲人自稱「用日貝」、「那尼臥」、「那乃」,即本地人的意思;明朝時為野人女真的一支。「赫哲」一詞最早見於「清實錄」。一般認為赫哲族是以古老的黑水部核心,吸收了鄂倫春族、鄂溫克族、滿族、漢族、蒙古族及其他土著等民族成分,在清初形成較穩定的族體。另原居住在庫頁島的赫哲族人在清朝被俄國人趕到大陸(摘白維基百科。)

赫哲族人手持長戟的雕塑矗立在園區,說明生於斯、長於斯的傳統歷史。(圖/李培雄提供)

赫哲族原有一、二十個姓氏,中共建建政後統一稱他們為赫哲族,意外即為住在「東方」或「下游」的人。

赫哲族世代逐江流而居,所以他們的的生活文化大多和魚有關。他們冬季以滑雪板或役犬雪橇為交通,夏天以樺皮船、舢板從事運輸和捕魚。

赫哲族人的屋舍,在夏季則是綠意盎然。(圖/李培雄提供)

他們的飲食離不開魚,不論生魚、熟魚(蒸、烤)都是最愛。即便生魚皮、魚籽、魚脆骨他們都有生吃的妙法。

捕魚旺季吃不了的魚則以日曬、火烤加工,貯存以備淡季食用。他們也偶而吃獸肉。厲害的是,負責赫哲人會用魚骨為針,縫製魚皮衣服及其他如魚皮夾等工藝品,美觀又實用。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞