150萬換2支球棒 池上米梁正賢:成長總在犯錯後

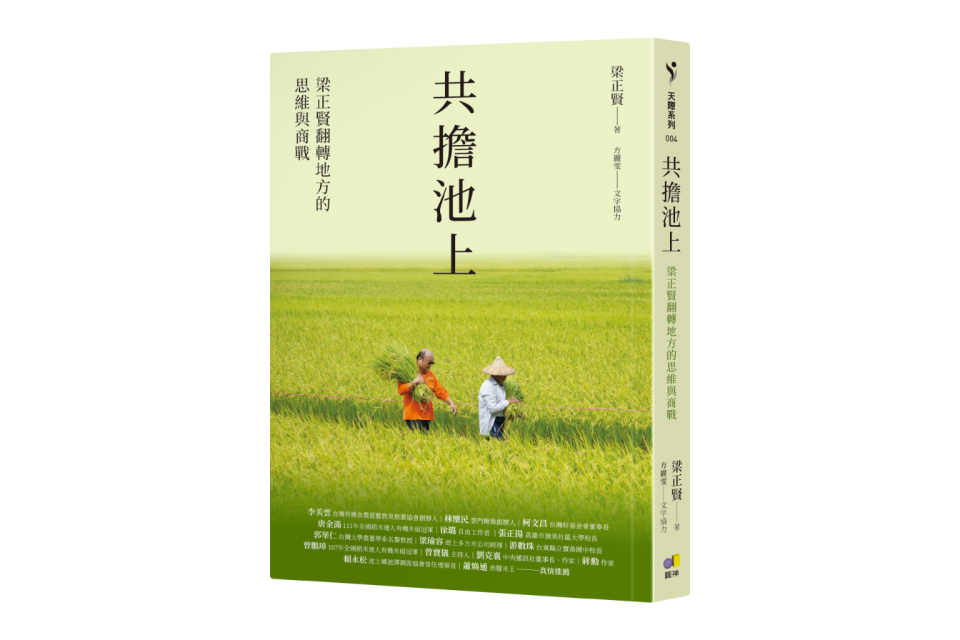

梁正賢帶領池上米揚名海內外,也使池上農民成為幸福的農業工作者,他的經驗與商業做法,值得每個地方產業、傳統企業轉型參考。(圖片來源/Youtube@多力米烘焙Doremi Bakery)

民國24年新竹到台中一帶發生芮氏規模7.1的強烈地震,造成超過三千人死亡,上萬人輕重傷的嚴重災情。那一年,我的祖父梁火照,從台中大甲繞了大半個台灣來到東部,離家千里為了糊口,找尋新的機會。

祖父來東部時才27歲,一開始先在花蓮富里永豐一帶養鴨,十年後台灣光復(民國34年),與來自苗栗苑裡的友人杜錦枝共同承接曾貴春開創的錦豐碾米廠(原址於今池上杜園),於是舉家遷移至台東池上,後與杜家分開經營。民國35年祖父接手池上市街(今中山路)上的建興米廠,這裡是我們家業的起源。

米廠當時都是仰賴人工的體力活,收穀到加工必須一氣呵成不能間斷,同時因倉容保存限制還要顧及銷售,所以父親梁萬逢十幾歲念到初中畢業,就開始接手家中米廠工作。為了有足夠時間全力投入家業,雖然後來念到高中,也只能選夜間部就讀,他們兄弟間讀書、服役得輪流錯開,才不致影響米廠人力運作。

到了我們這一代也是如此。我們從小學畢業後離開池上到台中就讀,求學生活跟人家不一樣,只要放假,就立刻搭車回家。尤其每年寒暑假正值稻作收割後加工包裝最缺人手,回家「鬥跤手(tàu-kha-tshiú)」是唯一能做的事。那時候從台中回到池上,幾乎要花一整天的時間,但即使返鄉路途迢迢,回到家,書包與行李一放,就立刻捲起袖子到米廠扛米了。

回想求學階段的生活,放假比讀書時候還忙、還累,我們反而特別珍惜可以讀書的時間。

根本不用考慮的接班

我大學時就讀大同工學院,學校的課程訓練非常嚴格,從我們學校畢業的學生都很優秀,去坊間企業面試工作,履歷表上看到「大同工學院」的學歷,很多公司搶著要。但我從未去面試求職,民國73年6月退伍隔天就回到池上,正式到米廠上班。

父親在我回來後對我說:「你欲按怎做攏隨在你!」然後就把米廠工作完全交給我,他在米廠出現的次數,可能一年只有兩三次。相較於父親當年初中畢業就承接祖父的事業,我在二十多歲退伍後才接手,其實不算什麼。

「退伍回來就接手家中米廠事業,當時有沒有掙扎過?」這是近年媒體記者時常向我提出的問題。我是家裡的老大,如同我父親當年從祖父手中接棒一樣,很早就體悟自己身上的家業責任,家裡的事責無旁貸,哪需要掙扎?

接班初期角色

接班初期,銷售與財務的重要工作仍由父母親處理,我則負責米廠內的收穀與加工。實際負責米廠加工作業後,我發現一個很重要的問題。

早期人力無虞,工資便宜,但民國七十年代西部出口加工區林立,池上人口漸漸外移,已不像過去那樣容易聘得人力。加上廠內機器老舊,效率不佳,原有廠房空間有限,無法購置新的機器,也無法改善加工動線。我認為,我們工廠必須盡速轉型,否則待未來通貨膨脹,建置成本恐怕更高,於是隔年著手進行富興分廠的設置。

我把稻穀收購流程與動線先做完整規畫,儘管受限於資金與時間,無法一次到位,也能照計畫逐一建置完成。如果沒有先規畫,想到什麼做什麼,等到中途發現問題,例如做錯或少了一個步驟、機器放錯位置、資金調度出現缺口等,那要付出的代價就很可觀了。

民國75年建興米廠富興分廠初期建置完成,正式開始運作,整個加工效率提升六倍,這是我退伍回來後完成的第一個任務。

不懂田事卻自以為是

父親將米廠正式交棒,我也滿懷抱負理想。然而當時年少輕狂,憑著自己在學校讀了點書,學過工廠管理,發現不合理、待改善的地方,就急著想改變。

收穀時,見到農友的稻穀品質不佳,有時會嘀咕幾句,要求人家改善;或有農友每期總趕在最後交穀,我自以為是覺得他生性懶惰,動作永遠比別人慢,甚至雞婆地提醒他下次要提早割稻。但最後才知道,原來他的農田位處末端,即所謂的「水尾田」,別人沒有插秧播種完,他沒有辦法做,收割時間自然比別人晚;又或者他的農田可能位處田中央,前頭田地的稻子尚未收完,他也不可能先進去割。我當時百分之九十九的時間都待在工廠,根本不知道農民的農田在哪,直到現在,大部分米廠從業人員也是如此,不會知道眼前這包米產自何處,加工與生產之間幾乎沒有連結。

那時候,我的水稻栽培經驗不足,竟還要求農友改善品質,現在回頭想起來,少不經事的我,怎麼會那麼膚淺,問那麼愚蠢的問題?加上平常工作量大,工作時間有時長達16小時,脾氣難免「刺夯夯(giâ)」,做事不夠周全,才會有那些欠缺考量、魯莽愚蠢的想法。

民國83年自己開始種植有機米,從零學起,包括土壤改良與栽培紀錄。那時最大的收穫就是深刻明瞭稻米品質的根源在農民,我的重心漸漸從米廠轉移到田裡,85%的時間都在田裡研究種植技術,頻繁向農友請益。漸漸地,越來越了解池上的一切,包括農友的農田位置、晚割的可能原因、種植品種的差異、地理氣候環境等。

退伍回來後那十年,我都在學習,當自己深入了解稻米從生產到加工從頭到尾的所有細節,才漸漸體悟「圓融,不唐突」有多重要。

在現金流壓力下學習

在早期「十八趴」(註:俗稱的「十八趴」,是指過去軍公教人員享有一定額度優惠存款利率的制度(民國72年底銓敘部訂定下限為18%)。歷經數次年金改革,如今「十八趴」已成歷史。)的年代,當時金融業的借貸利息很高,年息高達15至20%,但米廠的資金調度相當頻繁,有時得先支付秧苗、肥料的費用,也要應付農民現金周轉需求。同時米廠必須保留一筆絕不能挪動的收購稻穀現金準備,因為我們不能失信於農民,怎麼樣都不能欠農民。

當資金周轉有困難,儘管捨不得支付高利息,我們仍得向農會提出借貸。我母親以前不用親自跑農會,因為我們繳給農會的利息太多,農會的人主動送支票來米廠給她。所以我們很拚,每期稻作收割時,一收到稻穀,就想早點完成加工,趕快把米銷售出去換得現金。

當時賣一輛貨車裝的米,就能返還三十萬左右的本金,盡早去農會返還本金,才能減輕利息壓力。農民說,每期交穀時是他們最開心的時候,因為大半年的辛苦總算可以換到金錢的實質報酬,但我們米廠的時間壓力在收穀時才正要開始。

因此,米廠的財務規畫要很精準,現金部位要時時留意,謹慎評估投資擴張時機,且須設下風險底線,否則一個錯誤決策可能造成營運重大危害,那個影響不僅是米廠而已,更可能影響與我們合作的農民。

舉例來說,民國73年決定設置富興分廠,我們按計畫分階段完成,而不是一次全部投入。民國83年興建大地飯店,除了要做為有機米的銷售點、增加現金收入,也是考量未來通膨壓力所做的決策。當時的土地取得成本在十年間已經翻漲數倍,未來成本只會更高,所以我向銀行借貸1500萬,負債壓力不小。但待民國84年7月22日大地飯店開始營運,穩定的現金收入足以支付銀行利息,資金壓力便漸漸好轉。透過財務槓桿對抗通膨,當時的負債是值得的,適當調整現金與資產的比例,是我們財務規畫裡很重要的部分。

成長總在犯錯後

民國79年是中華職棒元年,當年味全龍隊在總冠軍賽以四勝二敗奪得首座總冠軍獎盃,職棒帶動整個台灣的棒球風氣。在全民瘋棒球的氣氛下,我的小學同學打算到屏東、高雄興建棒球打擊場,邀我們入股,我想說幫同學一把,同時試試新的商機,所以也有參與。但等到真正開始營運,發現他在資金周轉上出了問題,在打擊場完工後隨即撤場,完全不管後續營運。

我從小被教導的觀念裡,做事不能不負責任,雙手一攤就跑,發生事情一定要收拾善後,圓滿解決。我把後續責任承攬下來,前後忙了將近一年,最後以原本三分之二的賠錢價頂讓給原地主,並且完整地切結交付,設下停損點,避免後續困擾。

其實一開始,母親就知道我一定會碰壁,但她還是故意讓我去試、去闖,很刻意讓我們犯錯。她常說,跌倒犯錯沒關係,重點是在過程裡學到什麼,因為只有從犯錯的過程裡,才能深刻回想究竟哪裡出了差錯。找出問題後澈底檢討,才會刻骨銘心,才不會再犯。

這件事讓我知道做任何事都要謹慎,拓展業務也要按部就班。一路順遂時往往會無止盡地擴張,而忘記風險,這是接班初期常犯的錯誤。我很感念父母親肯讓我嘗試錯誤,因為「提早學習」的成本代價比較低,越早犯錯,越能降低後續失敗的風險。

「容許犯錯」的想法對交棒接班很重要,下一代從錯誤中得到教訓,上一代也要願意給下一代承擔錯誤的機會。但不是完全放任他們去冒險,必須在財務風險容許的範圍內,給予適當的空間。雖然我從民國73年退伍回來後接下米廠工作,實際財務管理卻仍由我的母親負責,累積二十多年的經歷後,直到民國97年,母親才真正將財務大權完全交棒給我。

這齣「一百五十萬換兩支bat-tah(球棒)」(註:球棒的日文叫做バット,在台灣常將球棒念做バッタ|,其實是日文「打擊者」的意思。)的故事太難忘了,除了得到教訓,我也因此明確知道,專心致力於「米」的本業,才是我該做的事。

內容來源:《共擔池上:梁正賢翻轉地方的思維與商戰》圓神出版社授權轉載。

更多信傳媒報導

健保改革迫在眉睫...如何衡量健康價值?洪子仁:應跳脫「成本控制」思維

俄烏戰爭一週年》「疑美論」就是「投降論」!中國學到最大啟示是必須斬斷台美關係

國票金改選前哨戰》出國考察創投董座突遭拔除 陳冠如點名旺旺蔡紹中主導人事案

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞