反共抗俄大暴走:1954年陶甫斯號劫船事件

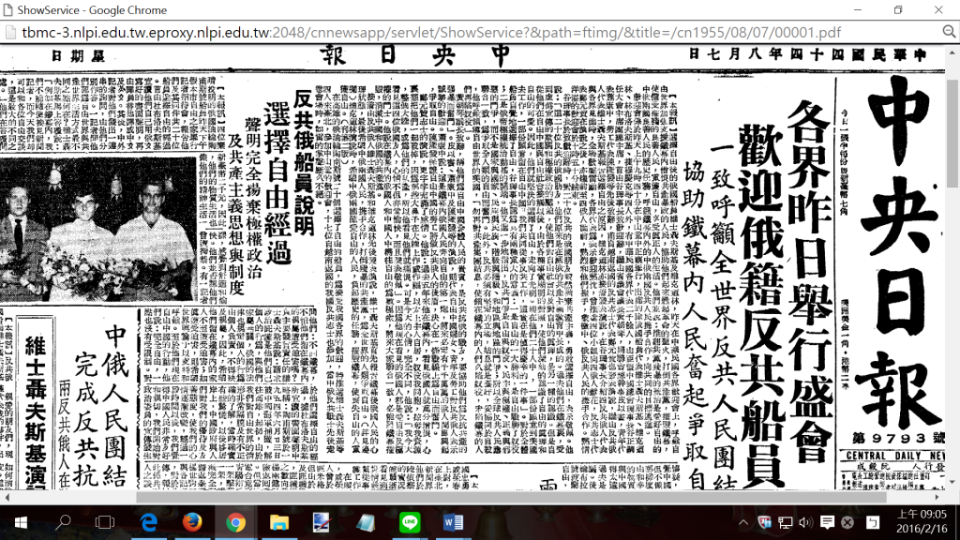

每年春節期間,都是交通旺季,台灣天際線不斷穿梭出境入境的飛機,包括來往海峽兩岸的客機。不過在冷戰年代,整個情勢必須翻轉180度來觀察。1950年2月12日(過年前三天),退守台灣不久的中華民國政府,宣布對中國大陸全部海岸進行「關閉」,以執行對中華人民共和國的交通和經濟封鎖。不用「封鎖」而用「關閉」,純為文字遊戲,因為封鎖是「國與國關係」,關閉則是「內政問題」。 此後,中國東南沿海變成危險水域。當時中共海軍實力未足,國府海軍常封鎖海域、攔截與中國貿易的船隻(當局稱「資匪外輪」),沒收船上貨物。這在今日看來,跡近麻六甲或索馬利亞的海盜行徑;但冷戰年代百無禁忌,何況背後有美國撐腰。 比較著名的三宗劫船案,是1953年劫波蘭油輪「普拉沙」(Praca)、1954年5月劫波蘭貨輪「高德瓦」(Gottwald),以及1954年6月23日劫蘇聯油輪「陶甫斯」(Touapse)。陶甫斯號1953年才下水,滿載排水量1萬8000噸,比前兩艘都大,而且載了大批航空汽油。國府海軍可能得自美方情報,由總司令馬紀壯親自指揮,派丹陽艦在巴士海峽附近攔截該船,押回左營,船上49名蘇聯船員被扣留,送往鳳山海軍來賓招待所羈押,船上物資則被沒收;甚至該艦也被海軍「接收」,改名「會稽艦」,編號306。國府這種「整盤端去」的霸王作風,真是令人傻眼。 這事件很快釀成國際糾紛,專研國際關係的澳洲學者Czeslaw Tubilewicz(中文名字:洪金明)稱之為冷戰時期「蘇聯和中華民國之間唯一一次將敵意付諸行動」。蘇聯告上國際法庭,奈何不了靠勢美國的蔣政權。賴法國居中斡旋,1955年,29名船員得以遣返蘇聯。剩下的20人,在蔣政權威脅利誘下,重演「反共義士」的戲碼;官方宣稱他們要「投奔自由」、「爭取政治庇護」,並於該年8月6日在台北市中山堂的慶祝大會上,把這齣戲推向高潮。 10月,在中山堂慶祝大會後不久,就有9名蘇聯版的「反共義士」被送往美國,可能美國也有一齣戲碼等他們來演。另有4人在1958年前往巴西,剩下的7人則被蔣政權長期軟禁於宜蘭等地。被軟禁的原因,最合理的推測就是「不聽話」,所以不能讓他們到海外張揚內情,以破壞國府的「反共形象」。 歲月悠悠,這7人中陸續有3人客死台灣。1987年解嚴後,台灣當局開放老兵返鄉探親,蔡中涵立委在立法院提案,才促成4名蘇聯船員返鄉。他們不折不扣是台灣白色恐怖的受難者,被軟禁了34年,比孫立人(33年)還要久。 青春出航,白首返鄉,這一趟旅程竟有天翻地覆的變化,充滿了生離死別,捲入了冷戰漩渦,見證了政治的荒誕、虛偽與無情。美國暢銷軍事小說《獵殺紅色十月》擅長描寫「俄艦投誠」的虛構情節,但比起「陶甫斯號事件」瘋狂而真實的劇情,還算是小咖的。 事實上,早在1958年,蘇聯就把這起事件搬上大銀幕,拍成電影《緊急狀態》(Ч.П. Чрезвычайное происшествие),其中陶甫斯號被改名為波達瓦號(Poltava)。該片的史料價值遠大於娛樂和藝術價值,而且以今天的眼光來看,拍攝水準實在有點「糟蹋」這個題材。不過至少,這是一部冷戰時代由蘇聯拍攝、跟台灣有關的政治宣傳電影,而且用他們的觀點詮釋這起國際劫船事件。 《緊急狀態》(1958出品,影片來源:Youtube)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞