3年減少15%公有零售市場,沒落原因為何?【獨立特派員】

傳統市場沒落中 人情味依舊無法取代

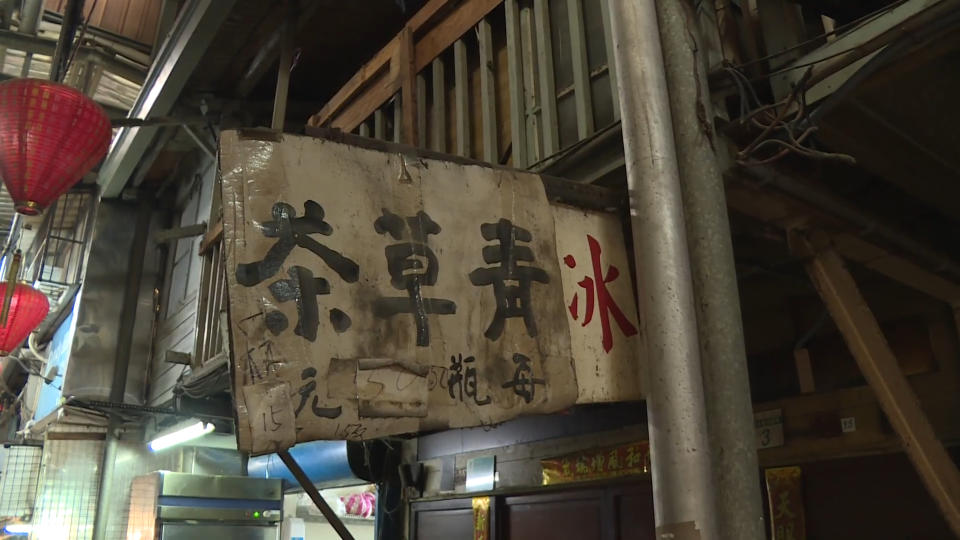

清晨,傳統市場的活力,喚醒一個都市,人們穿梭在攤位之間,從小就愛跟著媽媽逛菜市場的楊環靜,也在其中。走過琳瑯滿目的攤位,市場內可以聞到蔬果、海鮮或熟食的氣味,但讓他最眷戀的,是其中的人情味。

人情味,讓楊環靜對菜市場產生一種歸屬感,他說:「有時候我們都覺得,來菜市場買東西的人,就是強調是便宜,其實不是,而是那個人情,它會產生信任,反而會不斷來支持你。」

不僅如此,菜市場的購物空間開放,是一個能讓各種社經背景的人們對話交流的公共空間。臺大建築與城鄉研究所副教授黃舒楣說:「政治立場、族群、背景都不一樣的人,可是你們可能喜歡吃同一攤食物,你會有機會去反思,有一些對立和分化,也許不是不能夠調整或改變的。」

而現今傳統市場的景氣,攤商最敏感,出身魚販之家的林楷倫,看到菜市場最新鮮、在地的價值,卻也同時看到攤商們的經營困境。林楷倫家裡的魚攤收入,在近二十多年來驟減了一半以上,他也說:「我們缺乏行銷,沒辦法印在DM上跟人家講說今天魚特價多少。」

連鎖超市瓜分客群 菜市場的競爭力在哪裡?

黃婉玲是台菜專家,以傳承為使命從事烹飪教學。黃婉玲走進了傳統市場,攤商特有的客製化服務,讓經手無數食材的他,專情於傳統市場。攤商同時還是料理顧問,會提醒顧客如何保存食材,黃婉玲說:「不懂部位是什麼,你可以告訴豬肉攤,我要做什麼菜、用哪個部位比較好?」

人情味老攤即將走入歷史,購物環境不佳、攤商後繼無人、經營型態過時等問題,是當今傳統零售市場面臨的難題。尤其今日,多元購物通路瓜分傳統市場客群,而大型連鎖超市環境明亮、舒適、整齊,回頭看傳統市場,競爭力令人憂心。

消費環境轉變,加上業者經營方式沒轉型,讓中央市場失去活力,市府決定拆除。距離拆除倒數一個半月,賣百貨服飾的陳老闆感到不捨卻也無奈。他說:「從民國66年做到現在,當成強迫自己退休啦!現在都網購的比較多,沒有生意的,這個傳統市場都完了。」

翻轉對菜市場的印象 傳統市場拚轉型!

傳統市場的未來,真的那麼悲觀嗎?近3年,台灣收了91個公有零售市場,占全國總數超過15%。傳統市場迅速沒落中,攤商們會期待什麼呢?來到嘉義市百年東市場,每一攤都有獨一無二的好口味,想吃什麼,這裡都能吃飽喝足,熟食攤占一半面積的東市場,是在地人的廚房。

不過攤商仍有危機感,爭取經費改善環境,嘉義東市場自治會會長魏翠萍說:「美食區這邊很熱,一些民眾說通風設備不夠,我覺得現在最大的問題就是空汙。」通風不佳,不僅市場內的味道五味雜陳不好聞,天花板累積厚厚油垢,水泥地板汙漬也不少,影響觀感。

市場裡面有不少機車穿梭其中,也影響空氣品質和動線。嘉義東市場自治會副會長吳居穎說:「沒有辦法那麼容易能夠禁止機車騎到市場裡面,這附近沒有停車場,也沒什麼空位可以規劃機車停車格。」

為了提升競爭力,有些攤商因此特別翻新攤位門面來吸引消費者,新的廁所也正在建造中,一切的努力,只希望東市場能更美觀舒適。

傳統市場,是一個都市歷史、文化的縮影,也是地方基層經濟運作的核心,即使在購物管道多元的今日,它的存在仍有重要價值。想要能永續經營就必須要轉型,首先要面對的就是設備老舊、環境不佳的問題。因此,近年來政府編列了不少預算,想要協助傳統市場走出困境,究竟傳統市場能如何轉型?轉型過程又面臨那些挑戰?值得深入探討。

更多公視新聞網報導

台中北區東興市場大火 釀2傷、20戶攤商付之一炬

花蓮傳統市場來客數銳減 公所試辦減租2成

中市傳統市場建築 近百棟耐震係數不足

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞