3度直面憂鬱猛獸!作家劉軒:春天終究會來,要相信一切會好

知名作家、也是Podcast主持人劉軒曾3度墜入憂鬱的深淵中,每一次都歷經幾個月的折磨。學心理學的他在察覺自己狀況不對勁時即求助醫療,勇於面對、積極治療。

「已經3次了,我愈來愈認識(憂鬱)這個猛獸,也愈來愈知道生病中的我怎麼跟自己對話、怎麼跟身邊的人互動。」從2022年8月至今,劉軒3度面對憂鬱症,他直面對決不諱疾忌醫,林口長庚精神科主治醫師張家銘稱讚劉軒是憂鬱症病患的正面範例。

情緒低落、充滿無力感 憂鬱症一再復發

現年52歲的劉軒,父親是作家劉墉,劉軒兒時隨父母移民美國,在美國長大受教育,讀大學及研究所時,他每到冬天就會情緒低落,「這屬於季節性的情緒失調,還不到憂鬱症的程度。」他說。

真正第1次面對憂鬱症,是2022年8月。那年6月劉軒全家感染新冠肺炎,痊癒後他發現自己腦霧情況嚴重,睡眠品質變得很差,原本以為是所謂的「長新冠」,但睡眠品質差到影響生活及工作,於是他求助睡眠科,不過情況並沒有好轉,「我的力氣跟元氣逐漸都沒了。」警覺不對勁,他改找精神科醫師張家銘,確診憂鬱症,不過藥物治療很快見效,2022年11月時即好轉。

沒想到還有「續集」。2023年4月,劉軒工作上面臨較多壓力,「原本好好的我,突然1、2個禮拜內心情日益低落,又落入深淵中。」他知道自己憂鬱症又發病了,馬上掛號張家銘的門診,從4月開始持續治療,7月時才慢慢好轉。

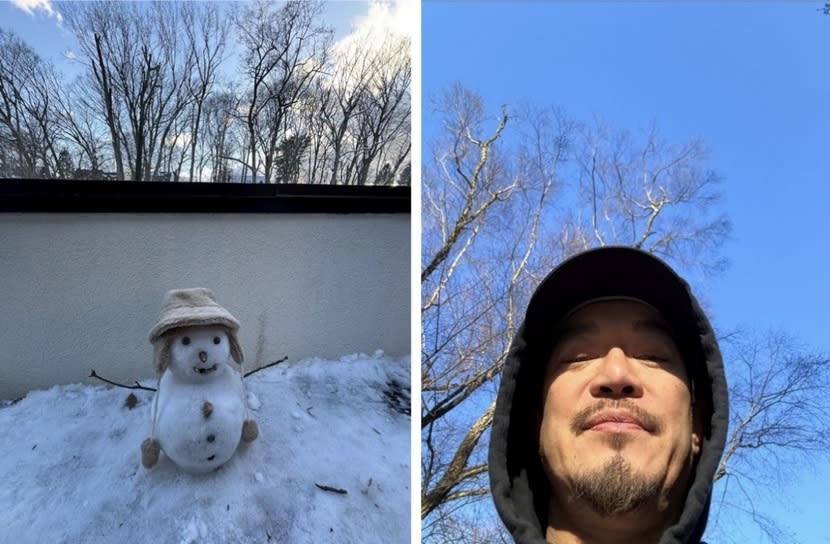

但很快的,2023年12月,憂鬱症第3次來襲。由於2023年暑假尾聲全家決定從台灣搬到美國,發病時他人在美國,「我可以感受到心情開始往下掉。」他在美國就醫、用藥、也做心理諮商,病情逐漸好轉,狀況差的時間愈來愈少、好的時候愈來愈多,4月某一天他知道自己好了,「我感覺到自己身體變輕了,也有動力再去運動。」

生活比以往更費勁 長期經營的節目也停擺

讓劉軒更開心的是可以正常工作。他用「失能」形容病中自己的狀態,「所有以前你可以做的、很嫻熟的事情,你不但沒有意願去做,你還會發現,自己連那個能力都沒了。」

第3次憂鬱症發病時,太太留在台北處理事情,他在紐約家中照顧兩個孩子,當時他覺得自己什麼事都做不好,連拿手的煎牛排都煎不好,心裡充滿負面聲音,不斷自己打擊自己,「這個你都不會、你都不知道怎麼當個好爸爸...」;太太回到紐約家中後接手家務及接送孩子的工作,又要照顧他,忙碌疲憊,劉軒非常自責內疚,不斷對太太說「我都幫不上忙、我是廢人」之類的話。

身心狀態大大影響工作,那段期間除了先前接下、非做不可的工作,其他工作他都停下來,包括他經營3年、已做出成績的Podcast,說停就停,「沒辦法,我真的做不下去。」需要工作時,他必須投以數倍心力才能完成任務,有一次他跟一個知名平台合作直播,過程中工作團隊成員完全看不出他其實狀況很不好,「做完直播後我躺了3天,只覺得筋疲力竭。」

他認為,病中最煎熬的就是煎熬本身,「當你在憂鬱的時候,自我苛責會愈來愈強烈。」失能讓他從骨子裡對自己絕望,覺得自己沒有價值,不值得活在這個世界上。

絕望時動過輕生念頭 幸好有親友與信仰支持

劉軒坦承,在最絕望的時候,他曾有強烈了結生命的念頭,「這種念頭出現時,自己會嚇到,但在那個當下,在你腦子的邏輯裡,你會覺得只有那樣做才能夠結束痛苦,這好像是最好的解決方法。所以有一個好的支持網絡非常重要。」

除了吃藥、做心理諮商,在醫療之外,劉軒還擁有眾多支持力量。罹患憂鬱症的他,沒有瞞著家人,父母、太太、子女都知道,他感激家人的陪伴,「他們對我來說就是一種幫助。」此外,他還有來自經歷過重鬱症朋友的支持,身為基督徒的他也尋求教會的力量、參加讀經班,多管齊下。

信仰是其中很大的支持力量,「人需要信仰來克服那些最黑暗的時候。」他說,在絕望的時候,需要有信仰寄託,告訴自己不能這麼了結。「像佛教認為自殺是殺生,會變成畜生;自殺也違反基督教教義,會離神很遠,我一定要相信上帝愛我,我是被愛的。」

寫信給未來的自己 學會躺平、好好休息

劉軒眼中憂鬱症像一頭猛獸,交手3次,他覺得自己愈來愈認識這頭猛獸,也摸索出發病時該如何應對。

他寫一封信給未來可能會憂鬱的自己,也寫信給太太,跟她約定,萬一未來他又陷入憂鬱,他不會把太太當心理師吐苦水,以免加重她的負擔。他自己在生病期間就是好好休息,不為難自己,「過一天算一天,今天你能夠做多少,你就慶祝自己能夠做這麼多;今天你什麼都沒辦法做,你就接受自己今天什麼都不做。」

劉軒這個體悟來自第3次發病時他在美國看了中醫師。來自台灣的中醫師為他把脈後,說他身體陰虛,「意思是如果我是電池,電力耗完了,所以我動不起來。」建議劉軒不要過度使用身體,才能養生。「所以當你在負面生命力的狀態,就讓自己躺平吧,也許你之前過度燃燒,身體需要修復。」

「太太會辛苦一些,因為她必須扛起家裡原本我負責的工作。」劉軒比喻,生病期間他和太太的關係類似同事,「我病了,同事先補位扛我的工作一段時間。等我好了,再接回自己的工作。」

如何治療憂鬱症?劉軒親身經歷的3個建議

1.不要自我診斷

劉軒曾懷疑自己既憂鬱又躁鬱,張家銘要他不要給自己貼標籤,「因為很多時候當你認為自己是什麼,你就開始朝那個方向去想。」美國醫師也不認為他是。因此他要告訴病友,即使網路上搜尋的資料都說你的症狀好像是什麼,「但要聽醫師的話,不要自作聰明。」

2.不要同時找2位醫師吃2套藥

憂鬱症第2次發病時,劉軒服用張家銘開的藥,也想嘗試以rTMS(重覆經顱磁刺激術)治療憂鬱症。考量這種療法必須頻繁進行,他在住家附近找一家有rTMS療法的診所,不過診所醫師還是建議他用藥,因此又開了藥給他,結果他吃了不但沒改善病情,還發生反效果,心情變得更負面。

劉軒趕緊停掉診所醫師開的藥,只吃張家銘開的藥。他藉這個不好的經驗提醒病友,治療憂鬱症最好不要同時找2位醫師、吃2套不同的藥,可能會讓身體負擔太大,跟著一位醫師治療就好,並依據身體對藥物的反應與醫師討論調藥。

3.停藥前與醫師討論

第2次憂鬱症發病後劉軒遵從醫囑用藥,之後暑假全家遠赴歐洲旅遊,有一天他覺得自己好了不須再服藥,張家銘沒有反對。第3次發病後,即使已經走出憂鬱,劉軒仍遵從醫囑持續用藥。

張家銘表示,有些藥物可以停得快一點,有些藥物不能停太快,劉軒在歐洲停藥那次,是因為之前已逐步為劉軒減藥,最後剩下的藥物即使停掉也不會立刻出現太強的戒斷症狀。但有些藥物則不宜停太快,劉軒第3次發病痊癒後仍持續用藥即著眼於此,加上他不只一次憂鬱症發病,病情好轉後還是要維持基本的治療,小心為上。

憂鬱無法藥到病除 需要耐心治療、自我覺察

「劉先生有很好的自我覺察,詳細紀錄自己身心狀況的變化,有助於病情診斷及治療。」張家銘表示,每個憂鬱症患者的情況不一樣,「你愈能清楚紀錄自己的狀況,醫師愈能夠跟你討論你的情形,類似量身訂做你的治療計畫。」對於憂鬱症會復發的患者,他都建議儘可能做清楚的自我紀錄,包括情緒何時開始掉下來、那時候碰到什麼事、何時開始好轉、當時什麼狀況、發病時用了哪些藥物等等。

他指出,憂鬱症不是吃了藥馬上能藥到病除的疾病,憂鬱症很複雜,隨人生階段跟每個人的狀況不同,千變萬化,治療需要耐心。「憂鬱症的治療常常是邊診斷邊治療,當這次診斷與治療效果不理想,醫師會調整方向。醫病關係很重要,醫師跟病人討論的也不是只有藥物。」張家銘說。

除了藥物治療,張家銘也跟劉軒討論情緒與壓力的處理,在「憂鬱多半是一時的,憂鬱時不要做人生重大決定」的大原則下,討論工作是否適當減量、重新安排事物的先後順序,看看哪些維持、哪些先放著,等病情穩定走出憂鬱後再加回去。

「除了醫療,他自己也做了滿多努力,很不容易。」張家銘稱讚劉軒是正面範例。

在美國治療憂鬱症時,劉軒一直跟張家銘保持聯繫討論治療策略,張家銘也不斷給劉軒正向力量,告訴他「你會好的,一切都會好轉的。」

劉軒說,對憂鬱症病人,一再告訴他們「你一定會好」非常重要,「因為當你在憂鬱的時候,你心中充滿絕望,完全不相信自己會好。」

現在,他也要告訴仍在憂鬱暗谷中的病友:要相信憂鬱會過去,要相信一切會好起來。現在就讓自己靜靜的度過這段時間,樹木在冬天失去葉子,但春天終究會來,你會再冒出新芽的。

延伸閱讀:

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞