7旬翁膝蓋劇烈疼痛,寧可忍痛不換膝 名醫:3關鍵成功換膝,重拾行動力

【華人健康網記者黃曼瑩/台北報導】罹患退化性膝關節炎的患者,嚴重時恐影響行動力!根據國內研究,換膝前有逾5成患者表示無法久站,更有超過7成連走路都有問題。然而,超過7成患者擔心術後復原、5成擔心術後疼痛、4成則擔心10-20年後需再次置換,因此有高達7成5寧可忍痛,恐影響銀髮族未來行動力。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科部部長黃炫迪醫師分享診間曾遇到1名70歲爺爺罹患退化性關節炎,因為害怕術後疼痛、10-20年後要再次手術置換,遲遲不願換膝,最終膝蓋劇烈疼痛、失去活動能力,更連帶使得心肺與代謝功能的負面影響,導致體重快速增加、易喘,最終無法外出。

台灣65歲以上族群逾半數罹患退化性關節炎,每年有近3萬人置換全膝關節

退化性關節炎為全世界最常見的關節疾病,且台灣65歲以上族群逾半數罹患退化性關節炎。據衛生福利部2019年健保門、急診人數統計,全台每年超過86萬人因膝關節炎就醫,高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科部部長黃炫迪醫師更指出,依國民健康署統計,每年有近3萬人置換全膝關節,且人數逐年增加。

國內首度針對350位全人工膝關節置換患者及患者家屬術前症狀、顧慮、決定換膝原因,以及換膝後滿意度的大型追蹤發現,許多患者當初遲遲不換膝,選擇忍痛、減少活動,起因於擔心術後問題。郵政醫院院長陳健煜醫師提醒,留意換膝3關鍵,可降低術後疼痛、不適,呼籲患者勿忍痛延誤治療時機。

研究:7成5換膝患者憂心術後問題,寧可忍痛不願換膝

黃炫迪醫師表示,根據國內研究,換膝前有逾5成患者表示無法久站,更有超過7成連走路都有問題。然而,超過7成患者擔心術後復原、5成擔心術後疼痛、4成則擔心10-20年後需再次置換,因此有高達7成5寧可忍痛、委曲求全,或是乾脆減少移動,採取治標不治本的方式,恐已成熟齡族患者退休生活隱憂。

名醫提醒:換膝首重3關鍵,勿因錯誤觀念忍痛、延誤治療

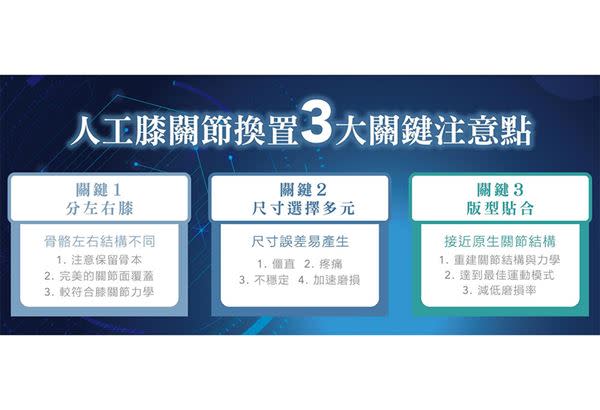

全人工膝關節置換手術造福許多膝關節炎患者,但近20年主流使用的人工全膝關節需要高度仰賴醫師技術與經驗,克服每位患者膝蓋、原生骨頭的差異。在持續優化、修正後,已有能使手術更加精確,減少術後不自然、靈活度下降、疼痛的技術。陳健煜醫師進一步補充,想成功換膝、擁有健康的老後行動力,有3大關鍵注意點:

關鍵1:分左右膝,貼合度高使得行動自然、復原快

陳健煜醫師分享,部分全人工膝關節並不像鞋子有區分左右腳,為左右腳共用同一種人工關節,因此手術中需要依靠醫師專業判斷、分別截去左右腳骨頭,來克服人工關節先天設計上的不足。若選擇分左右腳的全人工膝關節,患者能保留更多人體骨骼結構,減少醫師手術中需要截掉的原生骨頭,更有助於患者術後復原,且大幅減少因截去骨頭、不夠貼合所導致的不適感受。

關鍵2:尺寸選擇多元,減少誤差、術後疼痛

陳健煜醫師提醒,全人工膝關節與原生骨頭只要存在大於1厘米的誤差,術後就易產生僵直、疼痛、不穩定,甚至磨損。因此醫師提醒,尺寸多、更符合亞洲人體的全膝關節,能幫助醫師施行手術時更準確,減少術後誤差導致疼痛的狀況。

關鍵3:多種版型選擇更貼合骨骼,減少骨頭位移與二次手術機會

陳健煜醫師說明,部分全人工膝關節版型選擇不多、貼合度存在誤差,需高度仰賴醫師經驗與技術,常衍生各種後遺症,例如:膝蓋前方內外側填補過多假體,導致膝蓋彎曲角度受限,或是因填補面積過大,使得膝關節與原生軟組織摩擦造成疼痛,甚至位移、轉向,關節鬆脫,導致患者在術後10-20年後需再次進行膝關節置換。

而全人工膝關節有較多版型選擇,較貼合骨骼,幫助患者在術後日常運動中減少位移、轉向等問題。陳健煜醫師提醒患者,若退化性關節炎嚴重,且採取保守治療後症狀無改善,就可與醫師討論是否進行置換,選擇最符合需求的全人工膝關節,避免因擔憂換膝術後問題多,反而忍痛,影響身體狀況與退休生活。

【延伸閱讀】

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞