【圖解】AI變現爭霸戰開打!微軟如何借OpenAI東風,靠Copilot做世界最強「包租公」?

AI如同新一代Internet,帶來巨大破壞與機會。從技術開頭,再來是商戰接手,第一回合由OpenAI獨領風騷,每一個願意為使用付費的用戶和企業,不斷疊加進入拋物線成長,炒熱話題、股價和關注。第二回合鐘聲剛敲下,巨頭們的戰略是什麼?誰又會笑到最後?

《數位時代》邀請你票選哪位巨頭勝出?參與投票並訂閱電子報的email帳號,就能收到《數位時代》電子雜誌一份!(投票活動連結於文末)

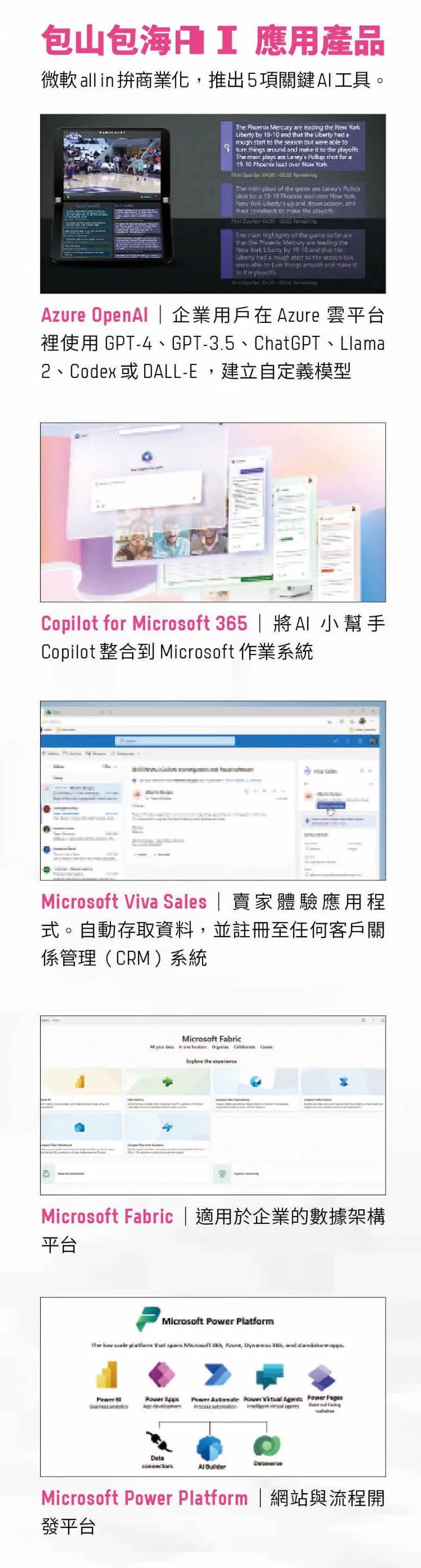

「接下來的1年,微軟必須加快部署生成式AI技術的應用,並獲得相應的利潤回報。」微軟亞洲研究院前副院長、台灣人工智慧科技基金會常務董事張益肇評論。最直接的受惠來源,會是2023年底推出的「Copilot for Microsoft 365企業版」,將AI助手 Copilot導入Microsoft 365應用程式中,包含Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等協助企業用戶的工具。

不只針對企業端,微軟還加碼推出「Copilot Pro」,允許每一名個人用戶都能訂閱Copilot服務(目前尚未開放台灣地區使用者購買)。用戶可以在尖峰時期優先存取GPT-4與GPT-4 Turbo模型,甚至在未來建構客製化的Copilot GPT工具。

iPhone時刻來了?Microsoft 365 Copilot獲利看俏

「面對生成式AI技術,微軟已經初步找到最符合自身利益的獲利模式。」Google前台灣董事總經理簡立峰指出。

資本市場也看好Microsoft 365 Copilot的發展前景。摩根大通(J.P. Morgan)針對經銷商合作夥伴進行的調查顯示,Microsoft 365 Copilot在未來30個月內將吸引大量客戶採用,已有大約 40%的《財星》(Fortune)100強企業搶先體驗初始版本。

來自澳洲的麥格理銀行集團(Macquarie Group Limited)則預測,假設累計5%的初始使用率(相當於2,000萬名企業用戶),截至2025財政年度結束時,微軟有機會從Microsoft 365 Copilot產生大約73億美元的年度經常性收入(ARR);到了2026財政年底,Copilot產品組合可產生91億美元收入,以及每股收益達49美分,「基於Copilot的獲利潛力,微軟股價被低估了。」

就連美國投資銀行派傑投資(Piper Sandler)也直接把 Microsoft 365 Copilot比喻為「微軟的iPhone時刻」,預測這波生成式AI浪潮可能會為微軟帶來超過破千億美元的商機。

2大部署搶灘AI PC年,衝刺SLM、雲端戰場

除此之外,微軟在AI領域還有2大發展值得關注。

一是針對全世界正在關注的新產品型態AI PC,把AI功能整合進個人電腦,這是今年1月CES消費電子展大會上的熱門話題。

「2024年會是AI PC年。」微軟全球資深副總暨消費者首席行銷長尤瑟夫‧梅迪(Yusuf Mehdi)宣告,除了與超微、英特爾和高通合作開發AI晶片,也陸續在 Windows 11電腦鍵盤上加入新按鍵「Copilot」,展現要把AI無縫融入Windows作業系統的決心。

不僅如此,「微軟研究院一直很積極研發『小型語言模型』(SLM),將語言模型調整至足夠小的尺寸,以便它們可以在沒有聯網的情況下,放入電腦、手機等終端產品運作。」張益肇指出,相較大型語言模型,小模型的訓練速度更快,在處理特定任務時比較有效率。

以微軟在2023年12月發表的最新版小型語言模型Phi-2為例,「Phi-2只有27億個參數,但在各種綜合基準測試中,包含常識推理、語言理解、編碼等,它的表現都勝過擁有70億個參數的Mistral及130億個參數的Llama 2。」一名微軟內部高級研究員分享。

張益肇補充,「由你自己訓練的AI助理運行在你的電腦上,自動篩選和優先處理LINE、臉書、Messenger、WhatsApp及微信的訊息,還可針對電腦上的其他任務提出個人化建議。」

二是透過提供Azure OpenAI模型(指擁有ChatGPT的雲端服務),與各種高附加價值的企業客戶建立合作關係。微軟目前正與跨國管理諮詢公司埃森哲(Accenture)合作,協助企業用戶快速上手GitHub Copilot應用,以及與美國最大電子病歷及健康紀錄軟體業者Epic合作處理醫療數據。

「無論是微軟、Google或亞馬遜,現階段都很需要吸收各個垂直領域的專業知識,一方面是為了訓練出品質更好的模型,另一方面是鞏固雲端服務下的企業客戶。」Generative AI年會發起人、蜂行資本技術顧問薛良斌指出。

目前看來,微軟在這場競賽中處於優勢地位,當年押寶OpenAI絕對是關鍵。

「這是薩蒂亞至今採取的最佳策略。」《富比士》(Forbes)評論,但其中也存在隱憂,理由是微軟相當依賴OpenAI的大型語言模型技術,2家公司的關係非常密切,「如果OpenAI不再是最強大的協作夥伴,那麼微軟的AI技術研發來源在哪裡?」

不僅如此,OpenAI的營運成本相當燒錢,可能連微軟也要吃不消。

為了延續生成式 AI冠軍的光環,微軟確實展開「B計畫」。根據《The Information》報導,該公司正在自主研發更平價的AI模型、與Meta的大型語言模型Llama 2上進行合作,參數量或許無法勝過GPT-4,但足夠運作一些簡單的AI系統,可以為內部節省不少成本。

「微軟是一家很精明的公司,他們追求的就是高效。」美國大數據分析公司 Databricks 生成式AI副總裁納文.拉奧(Naveen Rao)點評。

預見群起爭霸,有頂流就有「平替」需求

張益肇也分享,前陣子遇到一名在微軟工作的前同事,現在擔任線上會議軟體Zoom的技術長,對方提到Zoom推出的「AI Companion的人工智慧助理」,透過語言模型協助用戶摘要會議重點,以及自動生成文字聊天回應,正式上線2個月就吸引超過12.5萬名用戶,更重要的是免費,「對方的意思是,不一定要採用最高階、參數最多的大型語言模型(例如GPT-4),同樣可以達到良好的內容生成效果。」

相較之下,微軟需要每名用戶支付費用才能採用 Microsoft 365 Copilot,這樣一來,消費者願意採用誰的服務,就很難說。「這就是競爭。」張益肇指出,用AI快速將語音轉文字,可能只需要調用智商120的語言模型就能做到,甚至用開源的LLM就好,成本可以更便宜;但假設客戶現在要做的是新藥研發,當然要採用智商180的語言模型。

「未來會是一個百家爭鳴的時代,我們不太可能只依賴某一家大廠的AI服務。」台大電機工程學系教授李宏毅認為,這是生成式AI的發展趨勢:隨著技術成熟、消費者需求多元以及市場競爭加劇,不只是微軟,各家公司都會試圖尋找自己的目標受眾,在不同的細分市場進行差異化經營。

責任編輯:謝宗穎

更多報導

【圖解】AI戰火燒到PC、手機!台廠必爭5賽道大盤點、專家曝滲透率是關鍵

【圖解】生成式AI商戰第2回合!微軟頂尖對決Google,亞馬遜、Meta能上演神鬼大反撲?

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞