Nikon Df 評測:攝影,回到最初

無論各位是何時開始接觸攝影,Nikkor 鏡頭 80 年的歷史榮光一路走來,應該帶著不少初學攝影的人逐漸走向精進技術的攝影之路,而這樣子的長久歷史造亦就了今日 Nikon 在數位單眼的獨霸一方的強大氣勢。但在數位相機自動功能越趨強悍的同時(看看那暴力對焦的 D4...),似乎我們也開始漸漸忘記以往手動傳統相機,慢慢拍就能拍一整天的那種踏實感受。所以,Nikon 選擇在這樣值得紀念的週年,發佈了希望引出攝影者最初攝影精神的一部全新數位單眼 Nikon Df。

它,內部核心搭載的是 Nikon 最高端 DSLR 旗艦機 D4 的感光元件,提供了從 ISO 50 - 204,800 的超寬廣拍攝彈性;換個角度講,就是固定光圈的話,快門可以從 1 秒到最快 1/4,000 秒這樣的應用範圍(!)。搭配超多復古的調整轉盤外觀,真的讓人有回到剛接觸「傳統」手動底片機手忙腳亂的感覺,而將目光轉至其機背,便又可以搭配現代的螢幕得到「數位化」的便利功能,完全符合 Nikon Df 其 Digital Fusion 的主旨。亦如同系列預告所示範的一樣,Nikon Df 的操作一切都是從機頂的幾個重要調整功能開始,帶領我們暫時戒掉逐漸倚賴的 LiveView 功能,找回一開始對待「攝影」這件事情的感覺。

好了,前言講了這麼多,就是希望大家點進我們這次的評測文章,一起看看筆者這次文青模式啓動與 Nikon Df 一週的相處心得吧!

Nikon Df 評測影片

目次

· 重點規格

· 外觀介面

· 手感操作

· 對焦測光

· 續航與連拍

· 重點功能

· 實拍畫質

· 優缺分析

· 結論

重點規格

記得在 Nikon Df 剛發表的時候,筆者就打趣地說,這 Df 裡面的 f 應該指的是少了一些功能的 D4 吧?事實上,Nikon Df 就是一部搭載 D4 超廣感度感光元件核心,並且配上 D610 對焦系統與復古外觀的全片幅 DSLR。在這部復古 DSLR 的各項規格中,其實重量上是讓許多人最為驚艷的亮點之一。Nikon Df 基本上已經是該廠全幅 FF DSLR 系列裡最輕巧的機型了,這點一旦搭配上輕便的定焦鏡使用起來更是十分匹配;鏡群的支援度也是他最大的特色之一,基本上除了幾款特殊鏡頭外,所有 F 接環的鏡頭都能夠正常支援,所以想必也會是手上擁有一堆老鏡玩家,在數位機身的最佳選擇吧。(但應該不少人早就改好 non-Ai 鏡尾了說)

· 1,620 萬畫素全片幅 CMOS 感光元件;圖片解析度達 4,928 x 3,280

· 自 Nikon D90 推出後唯一不支援錄影的 Nikon DSLR

· 感度範圍 ISO 100 - 12,800;可擴展至 ISO 50(L1)與 ISO 204,800(H4)

· 快門速度 1/4000 - 4s(自動);1/4000 - 30s(手動)、支援 B / T / X 快門

· 閃燈同步速度 X=1/200

· 2016 像素 RGB 測光、支援 3D 彩色矩陣 II 測光

· Muti-CAM 4800 自動對焦支援 39 對焦點(33 點支援 f/5.6; 7 點支援至 f/8)

· 支援 F 接環鏡頭(G、E、D、DX、AI-P 與 non-CPU 型鏡;不能使用 IX 與 F3AF 鏡頭)

· 支援 14 位元 RAW 與 TIFF 格式

· 支援 WR-R10、WR-1 無線遙控器、MC-DC2 搖控線

· 支援 GP-1/GP-1A GPS 裝置、WU-1a Wi-Fi 裝置

· 儲存媒體:SD(UHS-I 兼容)SDHC 及 SDXC 記憶卡

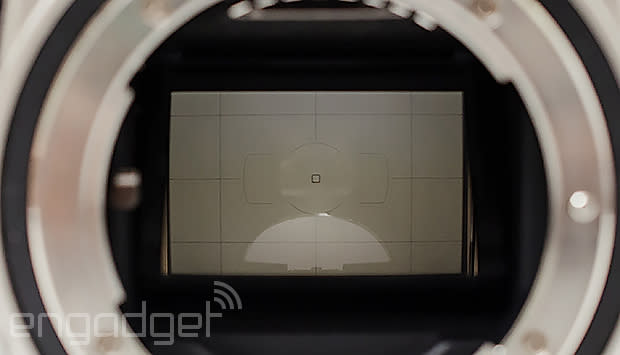

· 觀景器畫面覆蓋率達 100%、放大倍率為 0.7 倍

· 3.2 吋 92.1 萬點螢幕,視角可達 170 度

· 採電子控制縱行式對焦平面快門

· 連拍速度可達 5.5 fps

· EN-EL14a 電池 CIPA 標準下可拍攝約 1,400 張

· 可外接 USB 2.0、mini-HDMI

· 尺寸約 143.5 x 110 x 66.5 mm;重 765g(含電池記憶卡)

· 建議售價單機身 NT$82,900(約 HK$21,730)

· 搭鏡版(50mm f/1.8G)建議售價 NT$89,900(約 HK$23,600)

外觀介面

外觀方面其實應該不需要太多描述,畢竟大家在 Nikon 放出的六支預告片中早就已經把 Df 最具特色的角度給看得十分徹底了吧。是說,其實 Nikon Df 在細節質感上的處理十分不錯,像是正面的按鈕部分,幾乎都有加上了金屬的塗佈增加質感,甚至在幾個銀色按鈕的上還套上一個黑色的烤漆表面,調整光圈用的前轉盤更是配上了蒙皮的裝飾,帶來十分一致的造型質感;鎂合金的外殼或許是因為輕量的考量,而並不如傳統機身那樣的厚實,但還是比起入門機種的那種銀灰烤漆有著明顯的質感差異。

軍艦部上大大的 Nikon 商標,可以看得出來該公司這次為 Df 在復古上的用心,直接將現代的斜體商標改回好久不見的傳統方正字體。防滴防塵的接環上面可以看到這次 Df 主打,可支援 non-Ai 鏡頭的可收起式光圈撥桿,讓 Nikkor 老玩家在不用改造(磨屁屁)的狀況下即可接上老鏡使用。接環的旁邊也可以看到鏡頭釋放鈕、景深預覽鈕與 FN 快速功能鈕,也都跟前轉盤一樣擁有黑銀的按鍵配色 -- 黑色的機身版本也是這樣的按鈕配置,而且在全黑的機身上,按鈕銀色的邊緣看起來更是明顯。

機頂的部分則是可以看到包括感度、曝光補償、快門轉盤(由 4 到 1/4000 秒;一格為間距)以及需要拉起來才可以調整的 PSAM 曝光模式小轉盤 -- 是說,機頂的轉盤基本上都具有鎖定機制啦!在快門轉盤的下方有著連拍模式的撥桿,緊鄰一旁的是電源旋鈕與可支援快門線的快門按鈕。由於許多數值都可以直覺地透過機頂轉盤得知,所以 Nikon 為 Df 所帶來的資訊窗僅有提供光圈快門、BKT 包圍曝光、電池與可拍張數的資訊,白色的背光顏色則是在 N 家較為少見的設計。

Nikon Df 碩大的軍艦部裡其實並沒有內閃的規格,也使其成為除了旗艦機種以外唯一不提供內建閃光燈的數位單眼 -- 機頂還是有放上支援 TTL 接點的外閃熱靴(幸好不是真復古到只支援單點閃燈...),支援自家 SB 系列閃燈是不成問題的。觀景窗可提供 100% 的視野與 0.7 倍的放大率,直接跟上 D4 的規格,還可選擇是否啓動拍攝格線,而且在 DX 格式下也支援顯示裁切框;3.2 吋 92.1 萬點的螢幕看起來畫質清晰,170 度的可視角也讓它在 LiveView 拍攝下的角度,不至於因為沒有翻轉螢幕而影響高低角度的拍攝。

機背的部分則是漸漸地「Fusion」了起來 -- 螢幕就不用說了,絕對是數位化的最大象徵,不過機背的八向方向鈕與後轉盤乃至於背後的蒙皮,尤其是黑色版本如果從正後方看忽略頂部的河內塔轉盤,應該不會有人覺得他與其他 Nikon DSLR 有什麼差別,不過細看按鈕的部分,其實 Df 還是有「融合」了一些 Coolpix A 的金屬感按鍵設計。AE-L / AF-L 與 AF-ON 按鈕則是分開的設計,亦顯示出此機在等級上的確是與中低階產品在操作上與質感上都有明顯區別。

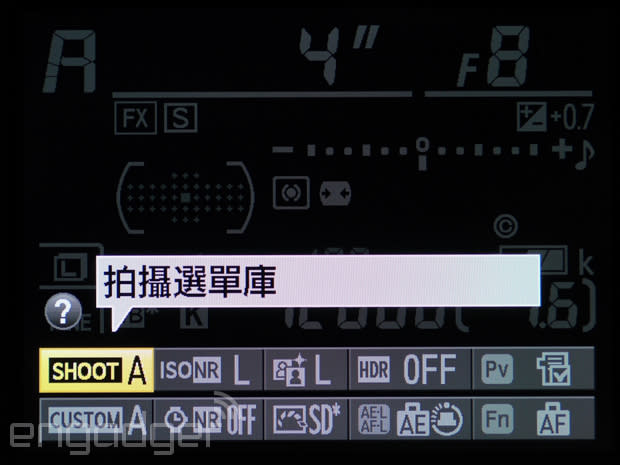

雖說 Nikon Df 並不支援錄影規格,但在 D4 / D800 / D800E 上可以看到的「拍攝選單庫 / 用戶設定庫」功能,是可以在上面找到的。也與前述機型相同,都能在按下機背「i」後於快速選單上進行快速的調整,更酷的是,使用者也可以自定各四組 A / B / C / D 的名稱,避免用久了忘記之前設定的目的為何。機內後製的功能也可以在 Df 上使用。整體而言,Df 的介面都與其他 Nikon DSLR 相去不遠,所以用慣該公司產品的朋友應該很好上手 -- 不過,接下來要提到的操作部分可就沒這麼簡單囉。

手感操作

雖說 Nikon Df 的正面真的是極度復古自家的傳統相機,但這蒙皮的防滑度好像就真的太堅持「傳統」了一點 -- 其整體的質感十分接近筆者使用的 Nikon FM2 底片機,蒙皮由於是塑膠製的,所以並不怎麼防滑。令人不禁覺得有點無法理解,為何不肯為它改採更接近機背一點 -- 也就是一般 DSLR 的蒙皮材質,即便是貼皮也好 -- 不過好在 Nikon 有為 Df 搭配了原廠的皮套供使用,應該可以在防滑上面幫上一點忙(這也是筆者的 FM2 拿來增加手感的方法);換個角度想,至少 Df 還有個凸起的手把,握起來會比較接近 Nikon F3 也好掌控一點。

因為正面蒙皮加上凸起的手把,沒有一般 Nikon DSLR 在手把部分會有個凹槽的設計,所以 Df 裝上輕便鏡頭的時候感覺還算平衡,但小編曾嘗試接上較重較長的傳統金屬製變焦鏡如 35-105mm,便會立刻覺得拿起來吃力了一些,這方面也許一樣可以靠原廠皮套解決,但可惜的是,這次借測並沒有附上完整盒裝與配件,所以無法提供這方面的資訊。

操作的部分,儘管筆者曾使用過 Nikon 的傳統機身與數位單眼,但剛上手的時候坦白講是有一點苦手,主要的問題可以分兩個部分 -- 是說,其實習慣了也說不上來是個問題啦,但這也許是會令一些人對 Df 卻步的點。首先,是偏硬較難轉動的調整手感:這點在發表會的動手玩就已經有這樣的感覺了,都集中在機頂的控制部分,例如具備鎖定機制的四個轉盤,不得不說剛開始使用的時候真的是很需要將眼神拉開看一下機頂才能順利調整;PSAM 轉盤則是拉起來才能轉動,雖然不常調整到,但用的時候還是一樣會反應稍微頓一下這樣。至於開關與前轉盤,說真的如果想用一根手指調整真的是相當吃力呢!解決的方法?還不簡單,就是用「兩根手指頭」轉啊!(XD)

雖像是玩笑,不過這真的是筆者評測時間對 Df 操作下的結論,也是 Nikon 一直透過預告影片給予我們的暗示,就是「Nikon Df 的操作始於低頭」。好吧,這其實是我自己下的結論啦,但這樣講應該會比較淺顯易懂。就是,一切的拍攝程序,都不要急著把相機靠上眼睛構圖,先放低機身便能很順手地以「雙指」開啓電源,再用雙眼確認機頂的所有曝光系數設定,接著以雙指解除轉盤鎖定或者是調整前轉盤後,再靠上觀景窗構圖進行拍攝。以上的動作在這樣手動調整轉盤滿載的機身上,是相當必要的前置動作,因為一旦你眼睛靠上觀景窗,雖然可以透過觀景窗底下的資訊看到調整的即時數值,但偏硬的手感以及需要解鎖的調整轉盤,都會很容易干擾拍攝的節奏,甚至錯失拍攝時機。

雖然聽起來很麻煩,但其實這只是習慣的時間問題而已。一旦習慣了這樣的拍攝方式,說真的對使用普通 DSLR 拍攝也有很大的幫助。因為學會先觀察環境預估需要的曝光系數,甚至先在腦中構圖好,再透過觀景窗快速地「重現」自己心中的影像所得到的成就感,絕對高過不斷地在狹窄的觀景窗內構圖調整曝光拍攝,然後再看螢幕的拍攝成果,然後再靠上觀景窗微調拍攝,這樣類 LiveView 即時預覽的方式要來的踏實,也更有學習攝影的感覺。

當然,學習攝影的方式有許多,也不見得以 LiveView 所見即所得就沒有成就感,但我相信 Nikon 所謂的「純粹攝影(Pure Photography)」,有很大一部份是希望使用者可以找回,以往使用傳統手動相機的最初感受,而這些看似麻煩的硬派操作方式,也許就是該廠心目所謂的「純粹」吧。

再來我們進入另一個操作重點(大家該不會以為上面就是結論了吧 XD),也就是 Fusion 的另一端「數位」:既然拿著的是 DSLR,不免俗的肯定是會掛上一顆螢幕的(題外話,掛上螢幕也是 Df 厚度無法縮小的最大困難點),而這顆螢幕需要肩負起顯示機頂資訊窗所沒顧及到的各項資訊,也因此讓 Df 在調整白平衡、畫質、閃燈出力與對焦模式時,都必須要透過大螢幕來調整。是說,個人真的覺得機頂的視窗如果能顯示白平衡會讓操作好上不少,因為機背的幾個功能,應該只有白平衡會是個比較需要在拍攝的初期需要確認與調整的,其他的調整(包括速控介面中)使用頻率應該遠遠低於白平衡的次數才是。

但 Nikon 選擇將白平衡放在機背左側的調整鈕,而且這按鈕還是必須在按下之後,要再藉由主螢幕才能確認調整結果,感覺有點推翻了前面講的前置操作宗旨。只能說,也許 Nikon 希望使用者更硬派的都拍 RAW(檔位放 Auto;反正底片幾乎都是太陽光白平衡 XD)就不用太去管這部分的事情了吧?但這邊必須提的是,根據一週的使用心得,由於時間關係所以只拍攝 JPEG 的筆者,並不覺得 Df 的自動白平衡表現有特別強大,結果就是大多必須以手動調整白平衡來獲得較討喜的色彩。

所以,一直需要轉到機背調整這點對個人而言是個相當大的麻煩,也讓筆者懷念起普通 Nikon DSLR 上資訊窗的豐富資訊顯示。至於機背其它的操作部分,其實就跟 Nikon 其他 DSLR 的操作相去不遠,螢幕左側按鍵的質感倒是也「混合」了 Coolpix A 上的金屬質感,手感與其他 Nikon DSLR 滿不同的。

對焦測光

慢拍取向的 Nikon Df,採用的是 D610 同級的 Muti-CAM 4800 自動對焦系統,具備 39 個對焦點。在一般使用下,其實並不會特別覺得有什麼不足之處,中央點以外的對焦點在光源普通的情況下用起來雖說並不算特快特暴力但也不差。不過必須要說,既然 Df 可用感度的範圍如此之廣,再加上 f/1.8 的鏡頭插在上面讓我們測試。所以筆者不免俗的還是找機會測試了一下極低光的拍攝場合,跑到了家附近的公園試著在半夜拍攝常常會移動的貓咪。得到的結論... 基本上在極度低光時建議還是乖乖切到 MF 拍攝吧。

也許是測試的場合太極端(在 f/1.8 的光圈下,還是要將感光度拉到 ISO 12,800 才能得到 1/100~1/125 的快門速度),而 Df 對到對比還算明確之處時,還是遲疑了數秒之久才能對到焦,而這時候通常貓咪早就已經移位了。但切到 MF 後,才覺得這樣的極端環境之下用 OVF 還真的是考驗眼力啊啊啊,所以最後捏的一些照片,也沒有太多張準焦的可用就是了... (技術不精 Orz)。

只能說,Nikon D4 可以在超低光拍攝生態的廣告打的太深入我心中了,不過小編在實拍的部分還是有拍到還 OK 的貓咪照片啦!測光方面,一般的使用上好像常會覺得測光有點偏暗,這點倒是記得加個 0.3~0.7 EV 就 OK 了,但記得這還是要看場合決定的喔(低頭轉轉盤)。

續航與連拍

續航力的部分,由於只有一顆電池,所以在這次評測期間裡,最長僅有拍到 884 張就因為擔心隔天拍攝會沒電而乖乖拿去充電。但即便拍到近 900 張,其實 Df 也只是剛剛從兩格電跳到剩下一格,所以估計一天拍到 1000 張以上應該是沒問題的。不過稍微查了一下我們動手玩用的是 EN-EL14 其規格為 7.4V 1030mAh,但這次評測的電池則是上面這顆 EN-EL14a(7.2V),電量有來到 1,230mAh。所以通用電池的型號可能也會影響測試結果囉 -- Df 配的應該是 EN-EL14a 沒錯啦,但有要買備用電池的朋友應該要注意一下別買錯囉。

尚未開啓長曝 NR 降噪的狀況下,Df 的 JPEG 連拍可以到 15 張(顯示為 r15);開啓之後則是 14 張。在這次的評測影片中我們也測試了直接單按快門的連拍,基本上在搭上 Sandisk Extreme Pro(95 MB/s)記憶卡之下,是沒有遇到什麼太延遲的狀況,配合 0.052 秒的低快門延滯(D4 為 0.042 秒),拍攝的節奏十分流暢,讀取照片也十分順暢沒什麼卡頓。順道一提,根據原廠數據 Nikon Df 的快門壽命經測試可達 15 萬次以上,所以耐用度方面也有不錯的水準。

重點功能

non-Ai 鏡頭支援加入

這次 Nikon Df 的 F 接環上面多了一個相當奇特的裝置,可以將接環上的光圈連動桿收起。這樣的改變讓 Df 成為首個支援 non-Ai 鏡頭的 Nikon DSLR,使得老鏡頭的支援度再更向上延伸。這部分的原理,是讓光圈連動桿去躲開以往需要磨鏡尾才能裝上的鏡尾接環。不過由於沒有光圈桿連動的關係,所以接上這種鏡頭的時候,除了一樣需要登記鏡頭編號以外,每次調整完光圈,還必須調整 Df 前轉盤來對準目前的光圈設定才能準確測光,這是使用上必須注意之處。

另外,延伸支援 non-Ai 鏡頭當然是一點,但配合上 D4 的感光元件,使得 Df 無論接上哪顆鏡頭,都能用強大的可用 ISO 感度幫上忙。使很多光圈相對較小的鏡頭,甚至長焦鏡頭也可以藉此在拍攝題材上獲得解放。

HDR 攝影

Nikon Df 也具備了直接拍攝數張不同曝光照片,並且合成為單張 JPG 的 HDR 直接拍攝功能。這真的是很方便的功能,但是在實際使用上,除了建議還是要上腳架拍攝增加穩定度之外,遇到可能會搖晃的物體 -- 人、車是最基本的,但實際上個人遇到的是隨風飄動的樹木... 就有可能拍出殘影。效果方面有不同的級數可以調校,不過個人還是偏好自然一點的設定,但這樣一來,似乎就跟主動 D-Lighting 效果沒有太多差別了呢。

簡易快門速度變換

在 Nikon Df 選單裡,我們看到了一個叫做「簡易快門模式」的新功能。原本以為這可能是之前該廠 DSLR 裡面那種透過副轉盤來快速微調 ISO 感度的功能,但其實這是個同樣很融合傳統與數位單眼操作的功能。在我們初步的動手玩當中,曾經以為如果需要使用一般 DSLR 上微調 1/3 格快門速度的功能,就必須要切換到快門轉盤上的「1/3 STEP」檔才能使用。

但藉由 Nikon 提供的這個選項,便能直接在快門轉盤所標示的數值前後以 1/3 ~ 2/3 格進行調整。舉例而言,若是你在 M 模式下將快門調整到 1/125 sec,那麼開啓此選項後便可用機背的轉盤,直接往慢的方向調整為 1/100 或是 1/80,反之亦然。是說,這樣的功能其實在 Fujifilm X100 上就能看到了,可能 Nikon 在製作復古數位機身時也有參考不少復古數位相機前輩的做法吧?

感光度轉盤與自動感光度功能

前面提到了快速調整 ISO 的功能,那麼在 Df 上面是否有類似的功能呢?很遺憾的,沒有。不過取而代之的是另一個操作邏輯的自動 ISO 功能,說真的,這樣的操作邏輯還滿有意思的呢。Df 一樣可以在選單裡面自定自動感度的最低快門速度。有意思的是,一旦你將感度轉盤轉到你所設想的感光度上時,Nikon Df 就會「盡量」去配合你的需求。像是假若你在非常低光的場景,但也想要盡可能放低快門盡可能以較低感度來取得最佳畫質,這時候你就將轉盤轉到 ISO100,相機便會盡量以最低安全快門為底限,盡可能給你最低的自動感光度數值。

而假若變成是需要更快快門來確保拍攝的成功率,此時只要將感度一路轉到快門時間開始提升的格數,AUTO ISO 便會盡可能用調整到的高感度來拍攝,而非一般自動功能一樣還是把感度往下調整至安全快門允許的數值。也許有人會擔心,要是忘了把感光度調回來的話遇到超亮場景時緊急抓拍照片不就會死白?這也不用擔心,此時 Df 的自動感度功能也會「不聽話的」將感度往下調整。

想知道自動感度聽不聽話?回播照片時如果看到 ISO 數值顯示紅色的,就代表這次拍攝有受到此功能的干涉囉。必須要說,這功能搭配廣闊可用 ISO 範圍的 Df,真的是如虎添翼,也讓人更能全心全意放在拍照這件事情上。

實拍畫質

EXIF:光圈先決、f/2.0、1/60 sec(s)、ISO4000、自動白平衡(點圖放大)

忍不住就從可愛的小街貓開始。如預料,撇除遭遇的對焦困境,Nikon Df 低光下的畫質表現真的是可怕的好,雖然在高感光度數值上看來這張並不是特別瘋狂,但看在一切都「很自動」的份上,不得不說 Df 的表現還真是不錯。兩顆路燈的色溫掌控的算是恰到好處,在最低快門時間的設定之下,自動感度也穩定的壓低了數值。對了,這次的評測筆者全部都是用 50/1.8 G 進行拍攝的,所以就不另行標示了。什麼?這張怎麼對焦的?嗯... 他一開始是很配合著不動的(但後來就追著我狂奔了,他認識我 Orz)。

EXIF:光圈先決、f/2.8、1/80 sec(s)、ISO500、螢光燈白平衡

雖然前面誇獎了自動白平衡,不過 Df 在人造光源下的自動白平衡有時還是得要靠手動調整,才能得到穩定的結果。而除了小編偏好使用的螢光燈白平衡外,Df 也可以直接自定色溫進行拍攝,並能做色調偏移。對於色溫掌握還不夠純熟的朋友,Nikon 也還是為 Df 帶來了 LiveView 的功能,讓拍攝者可以直接確認拍攝出來的色彩成果。

EXIF:光圈先決、f/1.8、1/50 sec(s)、ISO12800、自動白平衡

好了,高感度照來囉。其實這張照片真的已經是滿緊繃的狀態了,所以我才會考慮真的讓感度飆上 ISO12,800(畢竟鏡頭的最大光圈有到 f/1.8)。這是一張烤餅乾的花絮照,裡面僅有一點點小小的爐火亮光。看到的時候只是想說可以試試 Df 拍不拍得起來這樣,想不到成果還不差。而且這樣超低光源的照片,也是採用手持拍攝的 -- 個人覺得除非是一些長曝的拍攝題材,使用 Nikon Df 感覺真的不太需要帶腳架出門了 -- 這點倒是跟很多硬派的攝影師想法相反,但沒辦法,誰叫 D4 的感光元件如此強悍呢。

EXIF:光圈先決、f/8.0、1/400 sec(s)、ISO100、手動白平衡(點圖放大)

好天氣搭配上 Picture Control 的鮮豔效果,就可以得到相當討喜的晴天色調。對於低感度畫質有興趣的朋友可以點擊圖片觀看 100% 原圖裁切。儘管 1,600 萬畫素在現代來講已經算是低畫素的規格了,但 Df 的感光元件好歹也是個全片幅的尺寸,畫質上來講並沒有什麼可挑剔之處。而假若覺得不夠銳利的話,使用者也可以透過 Picture Control 裡面上下 9 級的銳化等級進行選擇,應該可以大幅減少後製的時間增加出圖效率。

EXIF:光圈先決、f/2.0、1/100 sec(s)、ISO100、手動白平衡

必須要說,拿著 Nikon Df 街拍的感覺真的很好,這不僅止於帥氣外觀所引起的注目度,俐落的快門搭配豐富的手動操作轉盤,並有 D4 / D800 的現代 DSLR 功能與介面作為「後」盾,而且若是覺得快門聲太引人注目,也可以切換成 Nikon DSLR 的 Q 快門,盡可能地降低快門聲避免打擾。所以,即便這次評測期間的拍攝並沒有遇到太多好天氣,但只是在巷弄之間拍攝也都可以得到十分好的攝影樂趣。以下的圖集可以觀看這次評測的其他實拍照片。

ISO 感度測試

雜訊抑制 關閉:ISO L1 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / H1 / H2 / H3 / H4

雜訊抑制 弱:ISO L1 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / H1 / H2 / H3 / H4

雜訊抑制 標準:ISO L1 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / H1 / H2 / H3 / H4

在縮圖(620px)之後的盲測之下,小編自己可以接受的照片在關閉高感光度除噪的狀態下,竟然可以到 ISO25,600(H1)都覺得雜訊的狀況還好(超可怕...)。而不論是哪種雜訊抑制等級,一旦上到最後兩格 H3 與 H4,其實就畫面就已經慘不忍睹了 -- 特別是 ISO 204,800(H4)的時候,感覺畫面都已經佈滿紫光了。可用感度的部分,個人覺得可以到 ISO 6400 ~ ISO 12,800 表現都還算穩定。另外需要注意的是,透過軟體模擬的 L1 也就是 ISO 50 感度,可以看到照片中高光的部分的寬容度會有所縮減,這點在應用上可能會是需要考量之處。

優缺分析

優點

· 防滴防塵嚴密

· 復古外觀金屬機身

· 拍攝自由度極高

· 配小光圈鏡也好用

· 可用感度範圍廣

· 快門延滯短拍攝節奏明快

· non-Ai 鏡群支援加入

· 最輕的 Nikon FF DSLR

可改進之處

· 暗處對焦弱

· 轉盤手感偏硬

· 正面蒙皮不夠防滑

· 換記憶卡有點麻煩

· 無內閃

· 使用較重鏡頭時平衡感不足

· 機身外觀不夠薄型

· 價位偏高

是說,上面這個優缺列表,一開始原本就想要加上個「不能錄影」,不過看在 Nikon 的確是為了「純粹攝影」下定決心設計出了這款復古單眼,也就不忍心加上去了。不過自己問了幾個人對於 Df 的感想,真的最糾結的,還是那個機身厚度的部分。雖說 Nikon 官方表示這樣的厚度,主要是因為必要的螢幕零件的關係,但說真的,這樣的厚度表現真的是讓很多想要回味 FM2 這樣傳統相機的攝影師倒退三步。更別說台幣 8 萬多的單機身售價,總覺得應該要很有決心的人,才會在這個時代入手這樣的機型。

不過我們如果換個角度來看 Df,單純以具備 D4 內在的 DSLR 來看,它算是非常超值。畢竟這樣表現的感光元件,目前市場上也僅有 Canon EOS 1DX 與 Nikon D4 旗艦等級的產品採用,而兩者都是動輒十萬以上的機型。所以相信 Nikon Df 對於能夠接受慢拍,或者手上擁有一堆手動鏡頭,基本上根本無視自動對焦功能的攝友,Nikon F 接環 80 年來的歷史,透過這部機身應該很夠你回味了才是。

結論

簡單來講,對小編這種需要搭配工作使用的人而言,近期之內的確是不會考慮 Nikon Df 這樣的機型;對於原本就已經是 Nikon 死忠支持者擁有很多老鏡的朋友,這次的 Df 應該會是一部很吸引你放棄底片完全投入數位的絕佳選擇 -- 它,擁有你在傳統機身上熟悉的手動控制介面,以及用底片機拍攝的慢拍節奏,想必也能讓你回憶起很多學習攝影的回憶。

而對於一直想要嘗試 D4 感光元件威力的朋友,透過它「Fusion」的特性,也可以讓你透過簡單的設定,便能讓它變身成「很現代」的數位機身使用 -- 但在這裡必須要提醒一下最後一個假設的目標客群,要小心,因為你很可能會跟筆者一樣,反而因為使用過 Df 而更加著迷於 D4 的超高性能無法自拔啊!這分明是「純粹勸敗」才對吧!

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞