不再只靠醫生經驗和量表!全球第1台憂鬱症腦波智慧醫材上市

憂鬱症與心血管疾病、惡性腫瘤並列為21世紀三大疾病,許多人深陷憂鬱之苦卻不自知,甚至不願就醫、接受大腦生病的事實。現在,除了靠醫生經驗和量表評估判斷,國人自行研發、全球第1台運用腦波訊號判讀憂鬱症的腦波儀也在國內上市。

在台灣,憂鬱症罹病人口早已超過百萬,高齡憂鬱症盛行率更高達6~8%以上,不僅造成家庭負擔,帶來的經濟損失每年高達350億,其中,醫療成本僅佔不到3成,超過7成來自於生產力下降,連帶學習、決策、思考、專注力也跟著下降。因此,世界衛生組織(WHO)將憂鬱症與心血管疾病、惡性腫瘤並列為21世紀三大疾病。

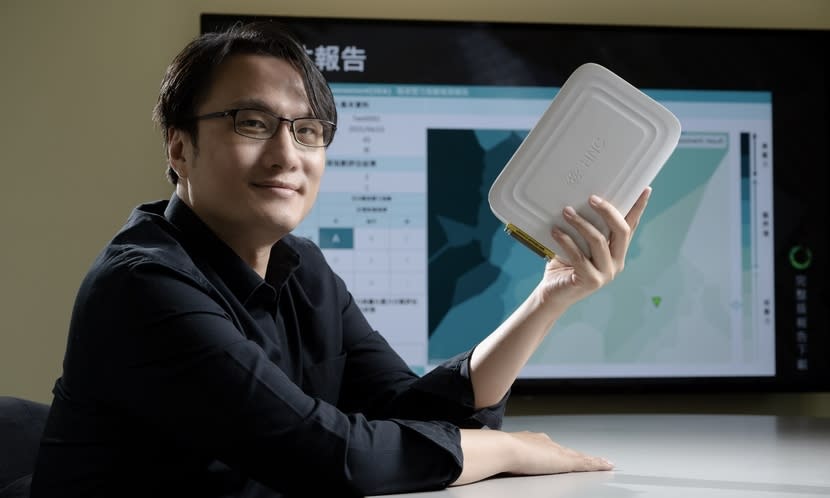

克服萬難 國內第1台自製腦波儀美國FDA已核准上市

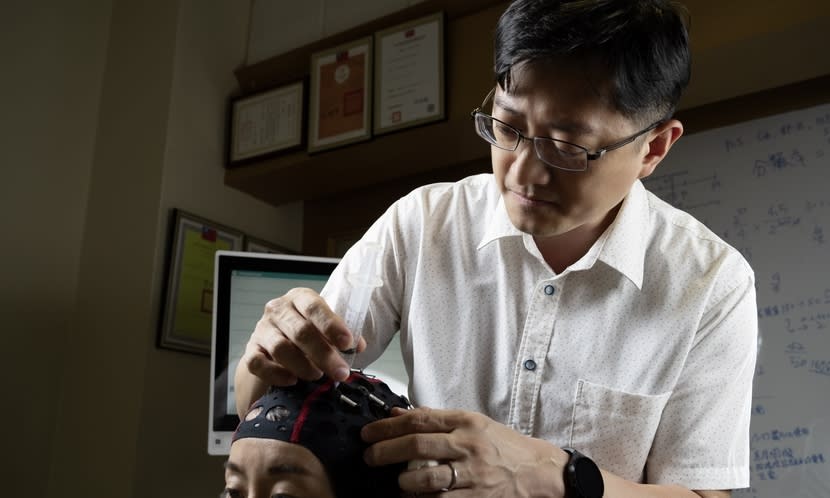

想像一下:進到診間,醫師建議量測腦波,經指引你來到腦波室,操作人員為你戴上電極帽、頭部貼了8個電極,連接腦波儀;然後你靜靜坐著2分鐘量測腦波,接著摘下電極帽,回到診間前,雲端AI分析結果已回傳到診間,再由醫師參考腦波儀檢查報告,分析你罹患憂鬱症的風險。整個過程,僅20分鐘。

早在20多年前,國際上便不乏憂鬱症腦波的相關研究,但從研究進到商品化,卻是一大段距離。宏智生醫科技共同創辦人、國立陽明交通大學電機系與電控工程研究所教授劉益宏表示,研究進入到商品必須與多家醫院合作,不但要進行不可控、真實臨床環境下的AI模型設計與驗證,儀器設備也要重新設計,因為運用腦波訊號與人工智慧技術判讀憂鬱症,核心設備之一是偵測及收集訊號的腦波儀,而且,最好是研究團隊信賴、可根據自身需求運用的腦波儀。

因此,他與開發團隊決定從硬體電路設計、韌體設計、程式AI演算法、雲端運算平台開發、操作者人機介面等,甚至是提供給醫師與病人檢閱的檢測報告書及檢測流程設計等,通通自己來,光是這個憂鬱症腦波輔助診斷系統,便耗費了劉益宏與開發團隊長達10年的時間。

宏智生醫科技技術長翁昌新指出,整個系統包括硬體、AI雲端運算、電子工程、軟韌體開發等等,都需要大量人力參與,「要確保腦波資料品質尤為困難。」由於腦波訊號非常微弱、易受干擾,確保收到的腦波是有用、可分析的,格外關鍵,「如果腦波資料品質無法掌握,後續AI訓練的分析、資料輸出都會跟著出錯。」

確保腦波儀資料品質穩定後,宏智生醫更進一步開發將腦波與AI技術運用於判讀憂鬱症的智慧醫材,團隊與國內4家醫學中心合作,收集400多位受試者、超過萬筆來自不同臨床環境及操作人員等具有高度異質性的腦波數據,實際檢測、評估憂鬱症的準確度突破80%,最近剛通過台灣衛福部食藥署(TFDA)醫材查驗登記,取得用於輔助判讀憂鬱症的軟體醫療器材(SaMD)上市許可證,「這台台灣自製的腦波儀,是台灣第1台也是全球第1台經主管機關核可用於輔助診斷憂鬱症的腦波智慧數位醫材,不但拿到我國食藥署許可,也拿到美國FDA上市許可證。」

AI運算解決憂鬱症4大臨床痛點

憂鬱症診斷過程耗時、冗長,是當前一大問題,許多病人從發病到確診超過1年,在美國更可能長達8年。劉益宏指出,如果能加速憂鬱症的診斷,醫師將有更多時間跟病人討論治療方案,而非把時間花在說服病人接受自己罹患憂鬱症,讓治療更有效率。他點出,憂鬱症目前診斷、治療的4大痛點:

• 病識感低: 憂鬱症是一個病識感很低的疾病,在初期通常不會找精神科,反而會因為各種不舒服例如胸悶、腸胃不適等等流浪於各個專科,即使到了精神科,還是要透過臨床心理師評估才能確診憂鬱症。

• 污名化:高齡憂鬱症尤其常見。長輩聽到別人說自己可能得憂鬱症,反應通常是生氣、惱怒,認為別人質疑自己精神方面有問題,更不會想到就醫檢查。

• 缺乏客觀檢測:目前憂鬱症主要由醫師根據美國精神疾病診斷準則進行診斷,大量仰賴主觀問診。即使醫師有專業知識和臨床經驗,但看不到客觀數據或圖表,病人容易對醫師的診斷半信半疑。

• 服藥依順性差:因為不信任醫師,病人服藥的順從性也跟著降低。

劉益宏進一步解釋,腦波是大腦神經元叢活動時產生的電氣表現,大腦結構改變或是神經網路活動異常,腦波就會跟著改變,「已經有太多研究證實,憂鬱症不只是心理問題,更是腦部疾病。透過取得腦部結構變化後的腦波,再用AI運算、評估出風險值,可以給醫師作為診斷參考。」

翁昌新分享,有位病人因胸悶、睡不著就醫,胸腔科醫師初步判斷應該到精神科檢查,但礙於沒有任何根據很難轉診,所幸,這位胸腔科醫師有使用這套腦波儀,建議病患進行腦波檢查後發現風險分數偏高,於是轉診至精神科做進一步評估,同時將病患的腦波資料傳給精神科,最終病人得以順利在精神科治療和追蹤。

新竹台大分院精神部主任廖士程表示,雖然確保憂鬱症正確診斷與有效治療的核心依然是醫生與病患間「人」與「人」以及「腦」與「腦」的互動與印證,但藉由「腦」「機」介面蓬勃發展以及人工智慧輔助,醫護團隊可以將更多心力用於精進照顧患者。

三軍總醫院精神科主任張勳安指出,這套儀器將改變現階段嚴重型憂鬱症的診斷流程、新增一個客觀的量化輔助工具,不需耗費太多時間心力,但又能讓臨床醫師和病人增加憂鬱症診斷的信心和準確度,讓病人覺得更有說服力,且有時間與醫師討論未來治療方式。

目前國內已有超過15家醫療院所導入或購買這套儀器,其中有8家為醫學中心,未來將朝導入健檢中心邁進。

腦波應用新方向 偵測失智症和輕度認知障礙

除了用於判讀憂鬱症,劉益宏表示,未來也可望利用腦波儀蒐集到的訊號來偵測失智症和輕度認知障礙。

他解釋,腦波儀能測量當下的大腦功能性,偵測結果會和專科醫師的臨床診斷進行對照,確認是否有失智症,並拿來訓練AI模型,「等於是快篩的概念,便宜又輕便,」這項新功能已經完成產品化,並已與國內6家醫學中心合作完成大數據收集與驗證,最快明年下半年完成臨床試驗送出查驗登記,有望於2025年中取證。

市面上也有其他生技公司採用核磁共振掃描(MRI)大腦結構,用以評估是否罹患失智症或失智症風險,主要是觀察大腦結構是否產生變化,例如大腦代謝類澱粉蛋白的速度變慢,類澱粉蛋白堆積愈來愈多,造成腦細胞萎縮,透過MRI掃描就可以看到萎縮的樣態。

「不過萎縮不代表就有認知障礙的功能性異常,」劉益宏強調,失智症是「功能性」的問題,即使看到大腦細胞萎縮,但認知功能還是可能正常。相同地,用更高階的FDG-PET(中氟化去氧葡萄糖正子造影)來看類澱粉蛋白堆積的斑塊密度,同樣無法確認受試者有失智問題。

由於腦部結構變化距離真正失智還有一段時間,因此研究核磁共振的業者也持續運用資料數據分析受試者照了核磁共振後多久產生失智,再用來訓練AI模型,「也就是現在有萎縮的現象,預估未來幾年會有失智症的問題,」劉益宏說。

腦波或是核磁共振顯影,兩者取向不同、各擅勝場,但對民眾而言都是福音,未來有更多工具和檢測能及早發現失智或輕度認知障礙問題,提早接受治療,減緩病程惡化,享有更好的生活品質。

延伸閱讀:

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞