中研院「尋找彩蛋」 518開放博物館線上挖寶

中央研究院數位文化中心響應國際博物館日,與中華民國博物館學會聯手邀請院內外47個研究機構及文化單位,集結64檔精彩展覽,設計「尋找彩蛋」線上活動,將展覽的精彩內容埋藏在彩蛋中,其中中研院推出11檔科普展覽,內容包含觀望宇宙天文,下窮深海魚類生態,以及臺灣在地的豐富民俗、原住民族等主題,邀請大小朋友參與一場兼具知識科普、典藏開放、童趣探索的博物館界數位知性饗宴。

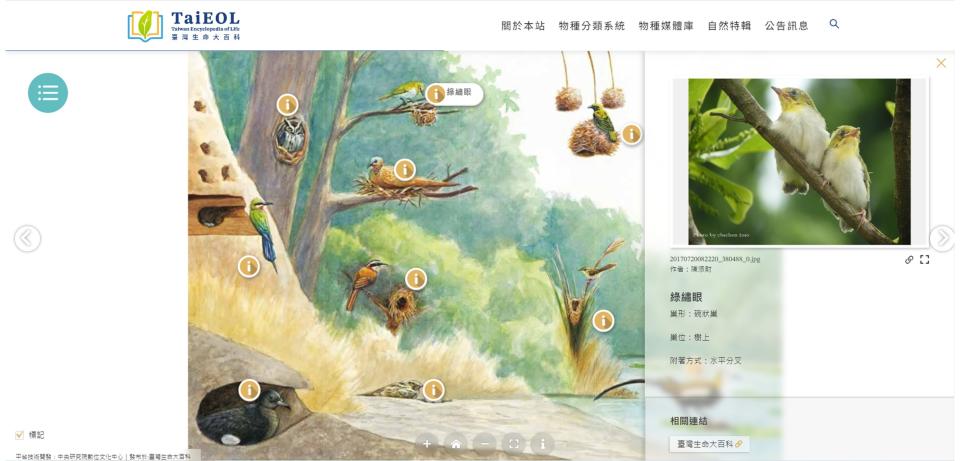

中研院院長廖俊智表示,藉由開放博物館的機制,持續開放典藏資源,並再匯集科學與人文的研究新知。今(2024)年推出的11檔科普展覽包括天文及天文物理研究所策劃「白晝的星星:天文所30周年大事紀」,藉時間軸一窺草擬於1991年的天文十年規畫,與天文所各階段重要紀事;生物多樣性研究中心洪志銘、端木茂甯副研究員在「那些年我們在路邊看過的鳥巢」線上展中,從鳥巢的樣式觀察,引導觀眾走入鳥巢與鳥類的演化史。

適逢宗教活動盛事西港香滿240年,「硬箍起來」線上展從臺灣史研究所謝國興研究員新著《硬箍起來:西港刈香的宋江系統武陣》進行發想與轉化,引領觀眾踏進曾文溪流域,開啟一場陣頭知識與文化的尋訪之旅;民族學研究所賴思妤博士策劃「擁有不老仙方的西王母」,以生動活潑的方式揭開崑崙山上的女神仙至尊西王母的千面形象,探究其深植於日常習俗中的文化意涵,和遍及東亞的影響力;長期致力於與原住民社群共同合作文物返鄉展示的民族所博物館,再度推出3檔由實體展轉譯而成的數位共作展:「召喚kaviyangan的記‧藝—回佳」、「聽 mama Unak 說《心繫 Fata'an》」、「Tengilen ko sowal ni mama Unak to《心繫Fata'an》」,藉由屏東泰武佳平部落、花蓮光復馬太鞍部落的影像紀錄、田野訪談、經典民族誌的數位閱讀,促成不同世代的人類學研究者、原住民族人與閱聽群眾的多重知識對話。

2024年國際博物館日的主題是 「博物館致力於教育和研究」(Museums for Education and Research),強調博物館作為促進學習、發現和理解不同文化的教育機構的重要性。數位文化中心召集人陳熙遠表示,中研院的開放博物館正希望能為典藏機構提供一個庫存藏品、知識轉譯與資源共享的線上場域,秉持開放共享的精神,除了展陳中研院的科學發現外,數位文化中心也會同中華民國博物館學會,邀請各地的博物館、美術館與典藏機構,於線上推出包含藝術文化、考古、人類學、民族學、歷史、軍事、自然科學等53檔別開生面的多元主題特展,活動資訊可上開放博物館官網查詢。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞