北市介壽公園 三軍球場華麗變身

記者范瑜/專題報導

臺北市介壽公園前身為三軍球場及臺北市立第一女中球場,起初為勞軍所需,由國防部建造的大型露天水泥籃球場,因位處原介壽路上,故命名為「介壽公園」,並一直沿用迄今。園內遍植喬、灌木,園景設施有涼亭、步道、坐椅,並有醒獅亭、和平亭,以及紀念前國民政府主席林森的銅像等,是一處鬧中取靜、小巧優雅的休閒空間。

位於凱達格蘭大道、公園路、懷寧街及貴陽街等交界口的介壽公園,毗鄰外交部、二二八和平公園、景福門及臺北市立北一女中,面對總統府位處要衢,面積1萬3156平方公尺。園區內喬灌木生長良好,各項設施提供臺北市民與遊客,優質的活動空間,並發揮都市公園休憩、調節氣溫及美化環境等功能。

曾舉行國內、外大小籃球比賽

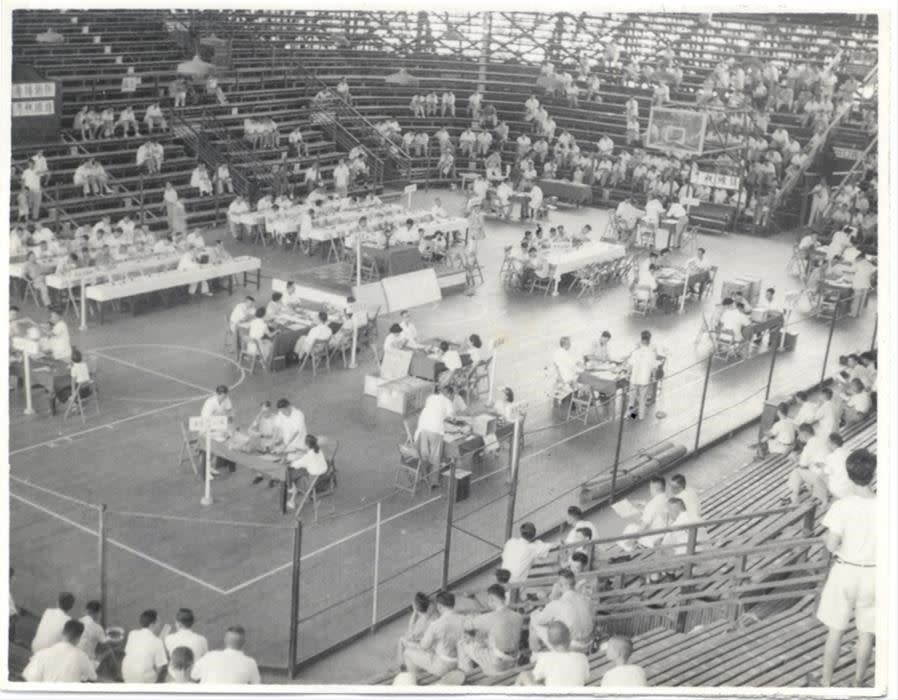

介壽公園富歷史意涵,前身為三軍球場,是當時全臺最具規模的籃球場,也是舉辦許多重要活動的空間。三軍球場興建於民國40年,當時為勞軍所需,由國防部建造的大型露天水泥球場,可容納7千名觀眾,經過多次建設逐漸改善成有鋼架遮棚的木板球場,並擴增座位至1萬人,昔日國際籃球邀請賽與國內錦標賽皆在此舉行。

由於三軍球場並非室內球館,易受風吹、日曬、雨打而受損,因此在49年因朽舊而拆除。53年經臺北市政府活化改建,將三軍球場舊地興建為一座嶄新的公園,因其位於介壽路上,故取名介壽公園(介壽路後改名為凱達格蘭大道)。57年,適逢前國民政府主席林森百年誕辰,政府為紀念其貢獻,決定在介壽公園樹立銅像。61年,臺北市政府將北一女中的校外籃球場納入介壽公園,擴建成如今的占地大小。

此外,介壽公園屬中式庭園設計,所謂「亭者,停也」,即讓人駐足休息和觀景的地方,是中式園林中的點綴建築,園內和平亭和醒獅亭皆為琉璃黃瓦、紅柱,搭配朱欄曲橋,頗有古意;其中,醒獅亭常吸引遊客駐足觀賞,其為六角形,脊上各有三隻走獸,屋簷下方則依亭名飾有獅子圖樣;進入涼亭前須經過一段拱橋,橋上亦可見許多小石獅雕刻,十分雅致。

園內和平亭和醒獅亭皆為琉璃黃瓦、紅柱,搭配朱欄曲橋,頗有古意。(記者范瑜攝)

介壽公園內林森銅像為民國57年建造,為紀念前國民政府主席林森。(記者范瑜攝)

1950年代臺北市電話裝機抽籤在當時的三軍球場舉辦。(取自數位電信博物館網站;周志剛提供)

介壽公園屬中式庭園設計,園內醒獅亭為琉璃黃瓦、紅柱。(記者范瑜攝)

公園內動植物生態良好,可見許多野生動物自在活動。(記者范瑜攝)

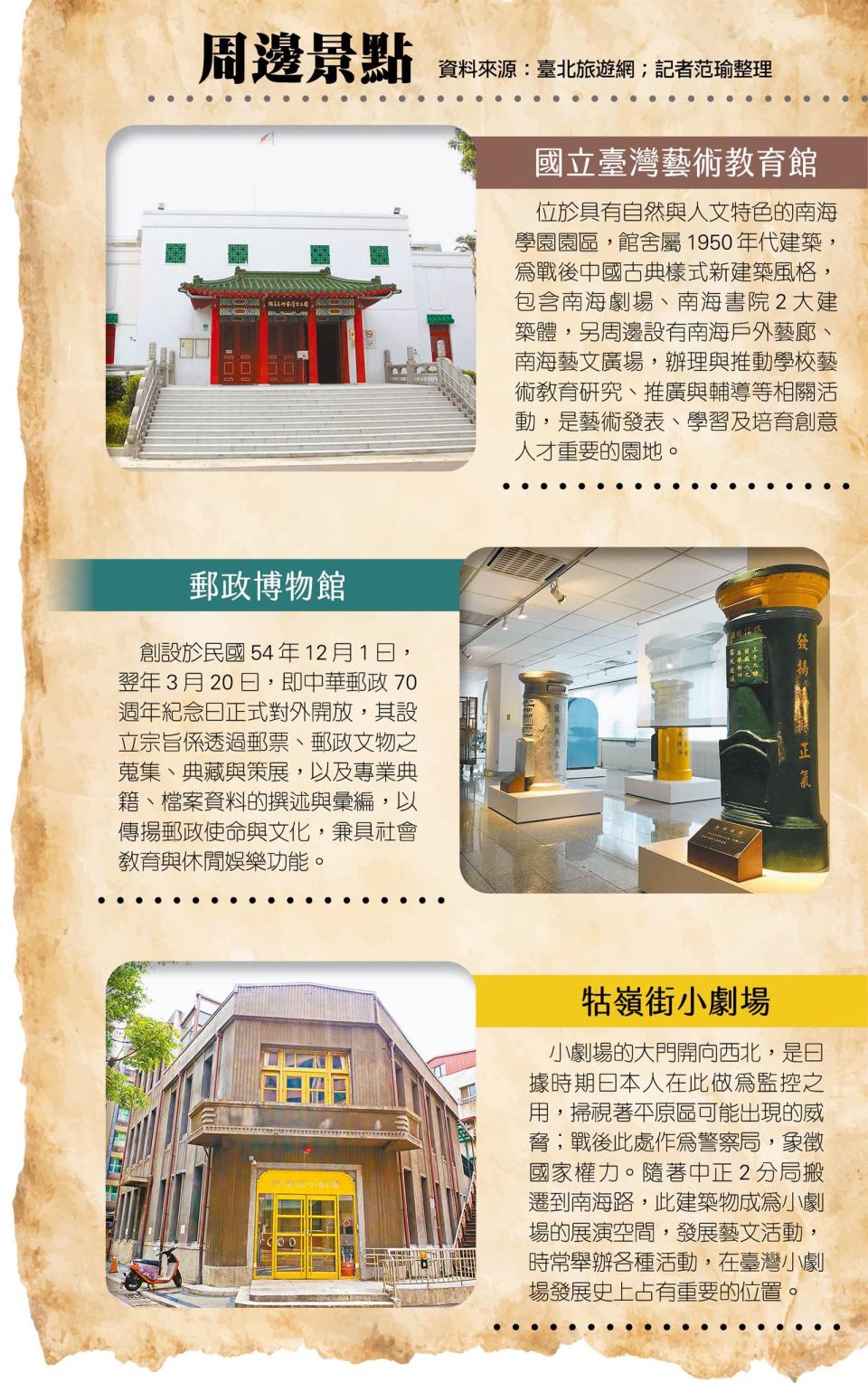

周邊景點。

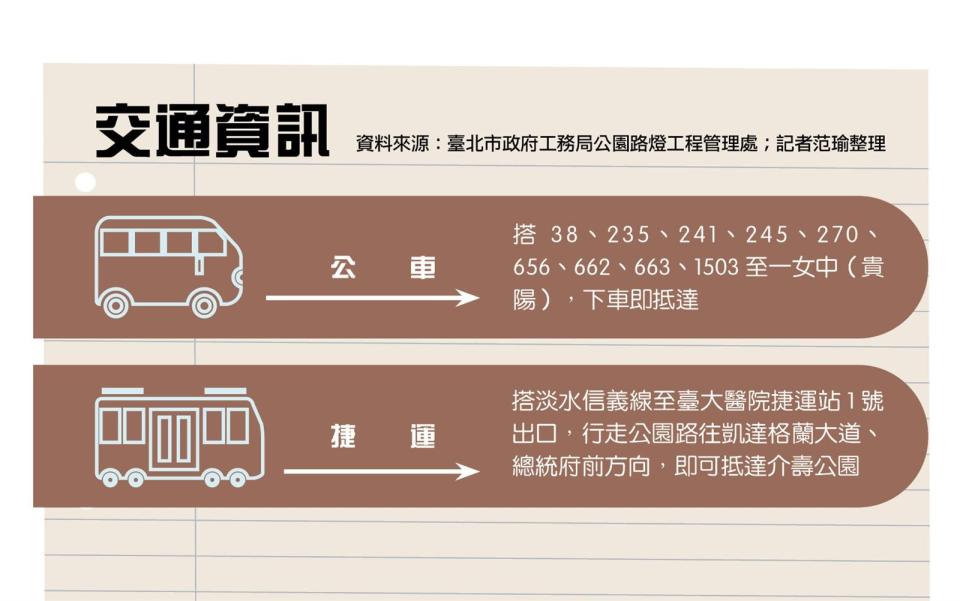

交通資訊。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞