北極變暖速度是全球的三倍

在全球氣候變暖的大背景下,北極地區的變暖速度遠遠超過地球其他地區。最新研究表明,北極的變暖速度是全球平均的三倍。這一研究結果發表在《自然地球科學》(Nature Geoscience)雜誌上,為我們理解北極變暖的機制和未來氣候變化提供了重要洞見。

自然變率與北極增暖效應

來自美國西北太平洋國家實驗室的周文宇博士及其同事分析了1979年至今的觀測數據和氣候模型,發現北極增暖效應的放大因子可能是三倍,而不是之前報告的二倍。周博士解釋道:「自然變率就像噪音,即使在沒有外部強迫(如溫室氣體變化)的情況下,氣候系統也會因為海洋、大氣和陸地的耦合動力而波動。」

什麼是耦合動力?耦合動力(coupled dynamics)指的是多個物理系統之間相互影響和相互作用的過程。這在氣候科學中特別重要,因為地球的氣候系統由多個相互耦合的子系統組成,如大氣、海洋、陸地和冰川。

研究表明,觀測到的北極增暖效應分為兩部分:一部分是外部強迫因素引起的,另一部分則是由自然變率引起的,這導致了北極增暖程度的時間異常。這意味著,近期報告的北極暖化現象,可能是由自然變率主導的暫時性異常,而非氣候模式系統性低估的結果。

模型與觀測數據的對比

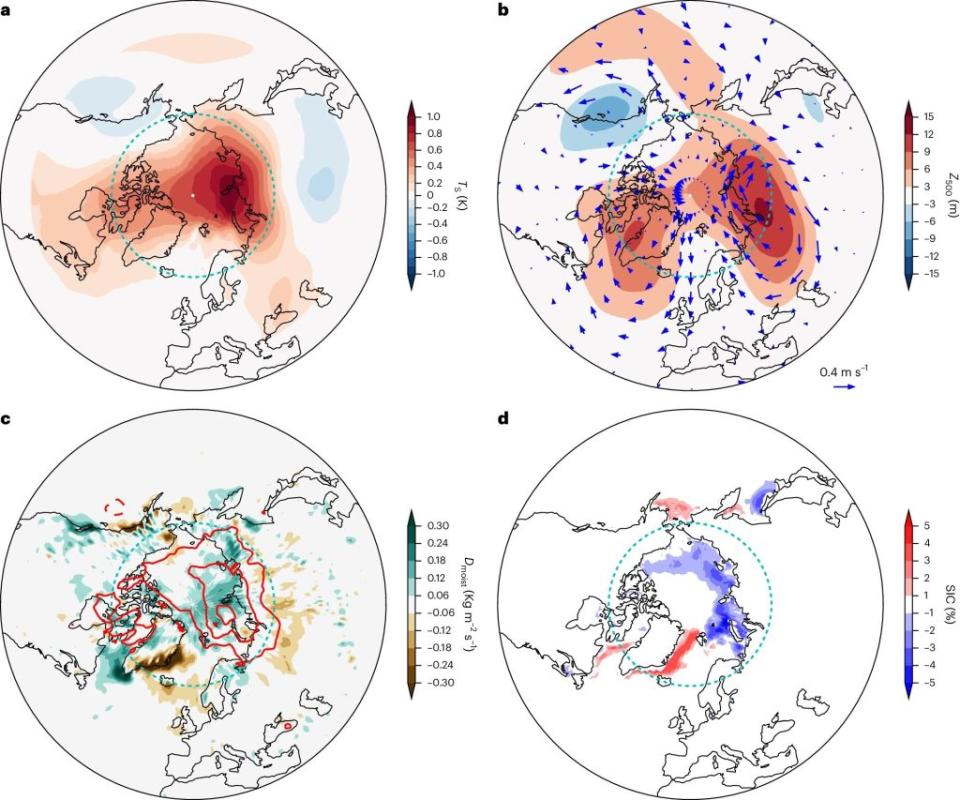

為了探討這一現象,研究團隊將觀測數據與氣候模型進行了對比,發現兩者之間的放大因子差異可以通過自然變率來解釋,特別是與該地區相關的某些海洋和氣候模式,如太平洋十年振盪(Interdecadal Pacific Oscillation, IPO)和北極內部模式(Arctic Internal Mode)。

太平洋十年振盪是一種20至30年的氣候和海洋變化模式,在正相位時太平洋東部變暖、西部變冷,負相位時則相反。負相位與拉尼娜事件(La Niña)頻率較高相關,自2000年以來對北極變暖有抑制作用。而北極內部模式自2005年以來加強了北極變暖,這與正相位在卡拉海(Kara Sea)上空的變暖有關。

冰反照率反饋效應

海冰的顯著減少導致了冰反照率反饋效應,進一步加劇了變暖。當海冰融化時,反射陽光的「白色」表面減少,吸收陽光的「黑色」海洋表面增加,從而升高環境溫度,導致更多海冰融化,形成一個失控的反饋循環。

研究表明,在1970-2004和1980-2014這兩個時期,北極增暖放大因子分別為2.09和3.98,當去除太平洋十年振盪的影響後,分別變為2.28和3.33,進一步去除北極內部模式的影響後,分別為2.85和2.94。這一穩定的三倍放大因子與耦合模式互比項目(CMIP6)中使用的放大因子一致,支持其預測未來氣候變化的可靠性。

這項研究強調了考慮自然變率對氣候變化建模和預測的重要性,並指出未來的減緩策略可能不必過於嚴厲。周博士和同事還建議,北極內部模式可能在未來轉為負相位,而太平洋十年振盪可能轉為正相位,這將進一步降低北極增暖放大因子,甚至可能降至兩倍。

這一發現對於制定未來的氣候政策和減緩策略具有重要意義,也為我們深入理解氣候變化提供了新的視角。

更多科學與科技新聞都可以直接上 明日科學網 http://www.tomorrowsci.com

首圖來源:Unsplash, Rolf Gelpke.cc By4.0

圖片來源: Zhou et al cc By4.0

參考論文:

1.Steady threefold Arctic amplification of externally forced warming masked by natural variabilityNature Geoscience

延伸閱讀:

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞