【名家現場】解讀賴清德總統的就職演說

賴清德就職演說要點

●與八年前蔡英文的就職演說相比,更加強調了台灣認同。

●演說基調雖延續蔡英文的維持現狀路線,但並沒有特別顧慮中國立場。兩岸應仍會毫無交集。

●展現了捍衛台灣的堅定意志,予人「比預期更加強硬」的印象。

作者簡介 小笠原欣幸

現職:東京外國語大學名譽教授、政治學者

專長:比較政治學、台灣政治

專攻台灣的族群問題、選舉議題等,2022年中華民國地方公職人員選舉,於投票前1個月精準預測選舉結果,22縣市除金門縣外全都預測成功。

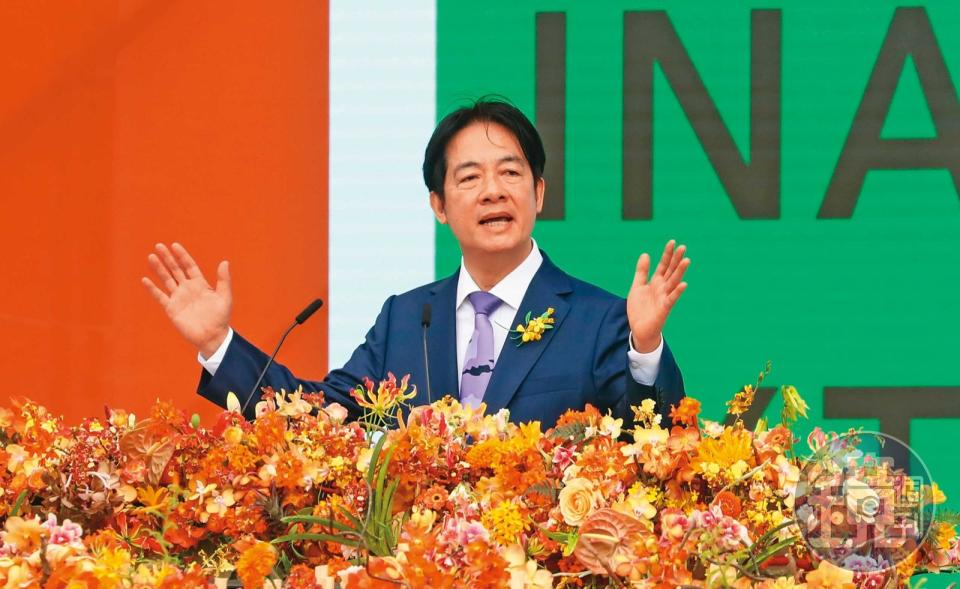

5月20日,賴清德政府正式揚帆起航。執政的民進黨經歷8年蔡英文時期之後,將連3任執政12年。新任總統的就職典禮自1996年李登輝以來,歷經陳水扁、馬英九、蔡英文,賴清德已是第5位接任者。總統就職演說向來被視為未來4年台灣發展方向的指標,包括日本、美國、中國在內的國際社會都會密切關注。此次在中國強化促統壓力的背景下,賴清德如何論及與中國的關係,更是各界矚目的焦點。

賴清德的就職演說並未提及「一中原則」或「台獨」,明確表示將維持現狀,展現了捍衛台灣的堅定意志。賴清德在競選期間就鮮明地定位自己是蔡英文路線的繼承者,並順利當選。因此,延續蔡英文的維持現狀路線原本就是既定方針。所謂的維持現狀,就是要守護民主化、本土化後的中華民國現狀,這雖然無疑是反對統一,但也暗含了不會走向獨立。

強調台灣認同 兩岸互不隸屬

賴清德的演說在延續維持現狀大方向的同時,與蔡英文前總統也有些許不同。與8年前(2016年)蔡英文的就職演說相比,賴清德更加強調了台灣認同。

首先,蔡英文總統在2016年的演說中,並沒有直接使用「中國」一詞,而是用了「兩岸」、「對岸」等較為溫和的字眼。相較之下,賴清德總統全程使用「中國」一詞,意在突顯台灣是一個有別於中國的存在。他也沒有觸碰如蔡英文委婉提及的1992年背景(即所謂兩岸間達成某種共識的過程)。

其次,在定位兩岸關係時,賴清德表示:「中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」這與李登輝前總統的「兩國論」思路一致,曾引發中國將其定位為「分裂主義」強烈反彈。蔡英文由於最初尋求改善與中國的關係,因此在2016年就職演說中並沒有使用此一表述。但在認定改善關係極為不易後,開始在2021年的國慶演說中提及了這一點。而賴清德則是打從一開始就使用了這個定位。

中國可能會抓住這一言論大肆渲染,聲稱這體現了「台獨傾向」。可能也有人認為,「沒必要在就職演說中特意提及」。然而,如前所述,蔡英文已經在2021年公開場合使用過此一表述。而且,這反映了台灣民意對現狀的認知。在最新的民調中(美麗島2024年4月國政民調),有76.1%的民眾認為「海峽兩岸是2個不同國家」,而認同中國主張的「海峽兩岸屬於一個中國」的僅有9.7%。中國在批評賴清德之前,是否應該正視此一現實,即台灣主流民意並不認同中國的主張?

未提一中原則 難能重啟對話

賴清德沿用了蔡英文開始使用的「中華民國台灣」一詞,並表示:「1996年的今天,台灣第一位民選總統宣誓就職,向國際社會傳達,中華民國台灣是一個主權獨立的國家。」聽到這裡,或許有些海外媒體會跳出來說「哇!這是獨立宣言嗎?」但這其實是對民進黨在1999年轉換成務實路線所通過的〈台灣前途決議文〉的換句話說,要點其實在於「現狀已經獨立,因此無需再宣布獨立」此一將台獨主張束之高閣的邏輯。(之所以如此表述,是為了說服支持者能夠接受,因此理解上確實並不直觀)。

在本次就職演說中,賴清德沒有使用「制定新憲法」、就台灣前途舉行「公投」等體現台獨傾向的措辭,他也明確提到了中華民國憲法。既然已經承認了中華民國憲法,自然不存在台灣獨立的選項。演說的大框架延續了蔡英文的維持現狀路線,但他在發言上也沒有特別顧慮中國的立場,因此給人一種更加強調台灣認同的印象。

兩岸重啟對話的可能性並不高。中國自2016年起,以蔡英文政府未承認「一中原則」為由中斷了對話。此後,中方一直將承認「一中原則」作為恢復對話的前提,習近平領導層在此一強硬立場上毫無動搖。在賴清德發表演說前,中國政府發言人已反覆重申了此一立場,而賴清德則對「一中原則」隻字未提。賴清德雖然呼籲中國本著「對等原則」進行對話、交流與合作,但這並無新意。雙方的立場完全沒有交集。

這篇演說是賴總統及其幕僚、智囊們反覆推敲的成果。他們可能判斷,即使對中國提及一些表達善意的話語,習近平主席推動統一台灣的強硬態度也不會改變。然而在可預期中國不會回應對話訴求的情況下,應可持續表現出「台灣正在尋求對話空間」的姿態,或許賴清德這一次可以更強有力地傳遞尋求「對話」的訊號。

訴求台灣價值 重申維持現狀

賴清德在演說中強調了「民主的台灣」,這既是向美國等民主國家訴求台灣的價值,也體現了賴清德的國家安全觀念,即透過提升台灣的國際地位,提高國際社會對台灣的關注度,加深對台涉入程度,從而確保台灣安全(蔡英文也持此觀念)。與其說演說是針對中國,不如說更側重於向美國等國際社會強調穩定性和可預測性,呼籲各方與台灣攜手前行。

賴清德封藏台獨傾向、重申維持現狀,對美國而言並非壞事。蔡政府曾與美方建立良好關係的外交、國安團隊的原班人馬擔任賴清德政府要職。而在美國國會和政界,無論民主黨還是共和黨,蕭美琴副總統都握有跨黨派的人脈。過去一年,代表拜登政府的美國在台協會(AIT)主席以及美國國會議員多次訪台,與賴清德會面,在拜登政府看來,賴清德政府具有充分的可預測性,合作起來應該會更為順暢。

對中國而言,賴清德的演說無疑令人極為不快。中方迅速做出強烈批評,稱這是「充分暴露了其『台獨工作者』的本性」(中國國台辦發言人)、「背叛民族和祖先的醜行令人不齒」(中國外交部長王毅)。不過,中國原本就對蔡政府的路線不滿,從一開始就不會對蔡英文的繼任者賴清德抱有期待。賴清德的演說應在中方預料之中。

中國雖然將持續批評,並持續施加軍事和外交壓力,但可能與過往方式無異。中國不太可能採取極端行動,理由在於中國絕對已經意識到,立法院在野黨占多數的格局已轉為對己方有利,要想動搖台灣,已有更為有效的手段。未來四年,中國可能會設法利用在野黨來逼迫賴政府就範。

側重內政議題 回應選民關注

雖然海外對演說內容的關注點集中在兩岸關係的部分,但整體而言,演說內容更加側重內政。賴清德強調要重視人工智慧的應用,以及太空和海洋技術的開發,以強化台灣經濟。他還呼籲改善物價、房價上漲問題,縮小貧富差距,提高收入水準。在1月的選舉中,年輕選票流向了民眾黨的柯文哲,這反映出賴清德意識到這些年輕人比起兩岸關係,更為關注經濟議題。然而,他並未具體說明實現的方式。

蔡英文在2016年就職演說中大量納入具體政策,之所以能如此,是由於當時民進黨在立法院取得過半席次。而賴清德即使提出具體政策,也可能在立法院遭受阻撓,因此他可能選擇了僅就大方向來論述。從賴清德的演說中,也能看出他想透過強調選民最為關注的經濟議題,來緩和在野黨的反對。

台灣政局的攻防重心轉移到了立法院。在立法院中,在野黨占有多數席位,國民黨接連提出執政黨反對的法案,並在獲得民眾黨支持後加以表決通過,立法院的局勢發生了全新的變化,民進黨在國會中陷入苦戰,若不透過衝突手段即無法阻擋審議,執政之路可謂「荊棘滿布」。賴清德呼籲各黨以新思維看待選民沒有給任何一方過半數席次的意義,行政院長卓榮泰深知自己扮演著「在立法院擋子彈」的角色。執政黨唯有設法透過在野黨無從反對的經濟政策上尋求破局之道,並以「耐煩」的施政態度一步一腳印向前邁進。

雖然演說中並沒有提及日本,但賴清德長期致力於促進日台交流,尤其是在擔任台南市長期間,他以「自治體外交」的形式,與日本多個地方和各界建立了友好關係。在日本遭逢東日本大震災和熊本地震時,他不僅親自送去台南所募集到的善款,還大力推動台灣旅客重啟赴日旅遊等振興支援。賴清德與日本自民黨前議員岸信夫關係密切,還出席了安倍晉三前首相的葬禮。從個人層面來說,相比蔡英文,賴清德對日本的情感可能更為深厚。另一方面,賴清德也理解日本所能做的及其侷限。從日台關係的角度來看,賴政府的成立,對於擴大民間交流等深化雙方互信方面,應會起到積極作用。

更多鏡週刊報導

【名家現場2024大選論壇】論2023「疑賴論」與2022「疑英論」

【名家現場施明德】金馬是引信,亦是誘餌? —遙送習總書記一束橄欖枝

【名家現場2024大選論壇】台灣需要什麼樣的第三勢力

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞