染腸病毒別喝含糖飲!國衛院研究證實:血糖上升恐增重症風險

記者吳紹尹/綜合報導

台灣近20年來每3-5年會出現全國性的腸病毒71型大流行,國衛院發現,降低高血糖可減少腸病毒重症風險!建議家長在幼兒感染時若食慾不佳,不要給與幼兒過多的含糖飲料、布丁或果凍等。

根據疾管署的監測資料,目前國內正處於腸病毒流行期,5月和6月間每週門急診就診人數均超過流行閾值11,000人次,雖然多數病例為輕微或無併發症,但要注意的是,仍有少數病例發生重症或死亡,而其中原因尚不清楚。

國家衛生研究院分子與基因醫學研究所研究員利用具有人類腸病毒71型受體的基因轉殖小鼠hSCARB2感染此病毒,發現宿主若產生高血糖的現象,則會在病毒感染後產生腦幹發炎的現象。

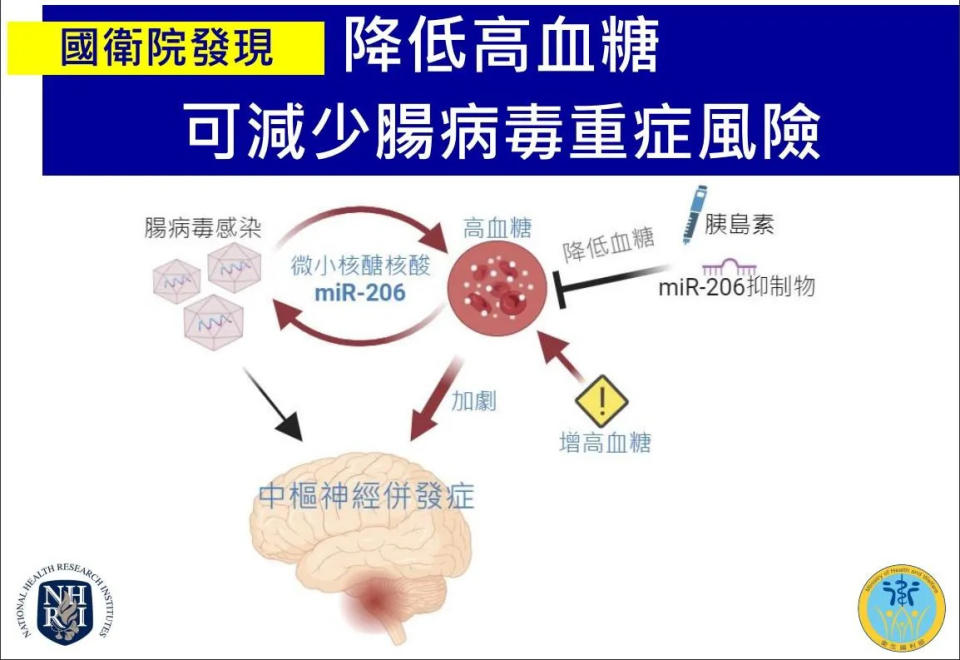

如果透過使用胰島素去調節血糖水平,發現不僅可以改善感染動物的存活率,還能減少病毒所引起的腦損傷。團隊研究其作用機制,發現miR-206扮演重要角色,針對miR-206的治療也顯示出潛在的療效,有望成為未來治療此病毒感染的新策略。本研究成果已於2024年發表在疾病診斷與治療知名學術期刊《Theranostics》。

腸病毒71型是一種可感染神經細胞的病毒(嗜神經病毒),當病毒侵犯中樞神經系統便會併發重症,重症者一般會有腦幹腦炎,藉由神經性肺水腫引起心肺衰竭,病程發展快速,可能在數天內致死。高血糖在嚴重感染期的病人是一很常見的現象,但其具體的作用機制仍不清楚。

研究團隊發現具有病毒受體的基因轉殖小鼠,在感染此病毒後血糖水平顯著升高,胰島素水平則下降,此與人類感染後的情況類似。為瞭解高血糖對宿主的意義,研究團隊對這些小鼠注射胰島素調降血糖水平,發現不僅顯著提高了小鼠的存活率,還減少了腦幹中的病毒量,顯示病毒誘導宿主產生高血糖現象,可能是病毒藉以控制宿主複製病毒的重要機制。

進一步研究其神經毒性機制,發現病毒感染引起的高血糖,會誘發的腦幹中微小核醣核酸miR-206的表現,而其他毒性較低的腸病毒(例如CoxA16)對miR-206的表現則沒有顯著影響,因此miR-206的水平與病毒的神經毒性程度密切相關。若透過抑制miR-206的活性,則可以減少病毒量和感染引起的神經損傷,顯示miR-206在此病毒的神經毒性中扮演了關鍵角色。

這項研究強調了控制血糖水平,對於減少此病毒感染所引起的嚴重併發症的重要性。為預防幼兒感染後產生腦併症的發生,建議當幼兒感染時若食慾不佳,家長應控制不要給與幼兒過多的含糖飲料、布丁或果凍等,並留意幼童之血糖值,避免因血糖的上升,增加重症的風險。

延伸閱讀

4歲女童誤吞「鈕扣電池」急送醫!醫教「每10分鐘吃一口蜂蜜」成功保命

新冠病毒「變異株KP.2」上升!專家示警:7、8月若上升 恐加速傳播

「小姐姐」腹脹2周急求助 醫師一照超音波嚇呆「裡面有寶寶!」

看更多相關新聞

新冠變異株KP.2傳播力增1.2倍!醫示警:夏季恐爆新一波高峰

新冠又大流行 疾管署曝「6成感染這株」打疫苗仍具效力

國內COVID-19疫情上升、進入新一波流行期,疾管署呼籲:有疑似症狀,先做1件事,就醫時告知結果

腺病毒大人、小孩症狀大不同!咳嗽、腸胃炎、高燒恐長達一周...多久會好、如何照護完整說明

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞