平腦症新基因NDEL1 產前篩檢曙光

記者吳門鍵∕高雄報導

台灣預估約有300個病人罹患非常罕見的「平腦症」,高雄長庚醫院與陽明交大研究合作團隊,繼2020年發現平腦症的致病新基因—CEP85L之後再次發現人類平腦新基因-NDEL1,此研究結果已刊登於2024年1月神經科學重量級期刊「神經病理期刊」。

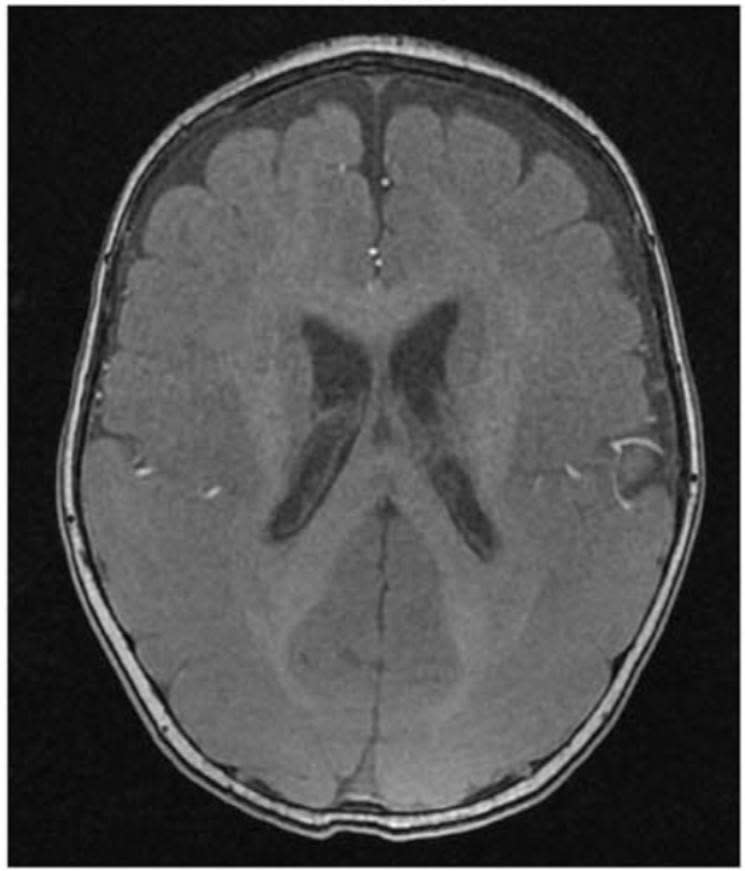

正常人的大腦表面會有許多皺褶,稱為腦迴,這與高階認知功能發展息息相關,但有極少數的人腦迴沒有發育或發育不好,呈現較平滑無皺褶的外觀,因此被稱為「平腦症」。

高雄長庚神經內科部教授同時也是醫學研究部部長蔡孟翰表示,平均每一百萬個新生兒中僅有12個平腦症個案,通常無法存活到成人時期,部分存活者,腦的智力發展也只有嬰兒程度,且常合併嚴重的發展遲緩以及頑固型癲癇症,嚴重者甚至沒有語言、吞嚥或是行走能力,對病人的家庭來說是相當沉重的負擔。

蔡孟翰指出,平腦症目前已知有約20個基因會導致,但是仍有約20%的平腦症仍找不到其致病原因。

他說,高雄長庚長期研究台灣的平腦症,發現一位頑固型癲癇病患合併有平腦症的病人,進一步應用最新的次世代定序技術研究,發現原來是由一個從未被發表過的新基因突變所導致的平腦症合併癲癇症。病人接受多種抗癲癇藥物治療、積極的早療介入和復健治療,目前已可自己行走,但仍有語言發展遲緩問題,院方發現這是新的平腦症致病基因—NDEL1,是病人本身自發性的突變,其父母都沒有這個基因突變,全世界也從來沒發現過這個基因和人類疾病相關。

蔡孟翰發現,義大利也有一個同樣的基因突變造成的病人,同時也有腦部發育異常,高雄長庚進而與陽明交通大學腦科學研究所兼任研發長的蔡金吾特聘教授研究團隊合作,透過先進的基因體定序技術,確定此基因在發育的老鼠與人類大腦中表現,更在動物及細胞模式,確認此基因在老鼠身上的確會影響大腦發育。

蔡孟翰表示,此基因製造的蛋白質會影響細胞裡的運動蛋白,導致大腦發育異常,這也是高雄長庚和陽明交大團隊長期合作共同發表的第4個平腦新基因,在全世界平腦症的基因研究中扮演重要的角色,也是亞洲成果最豐碩的團隊。

蔡金吾表示,這項重要的研究發現將有助於加速未來醫師在診斷這類大腦發育異常疾病的速度,並解答為何沒有任何家族史、但是小孩會得到這個嚴重疾病的疑問,甚至未來可以提供成為產前篩檢的基因,減少疾病發生的機會。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞