一場戰爭如何讓歐盟轉向 旅德記者林育立:「飛彈可能打過來,還能管減碳嗎?」

「綠能現在不是歐盟的優先事項。飛彈就在旁邊,可能打過來,還能管減碳嗎?」

2024年的歐洲議會選舉本週即將登場。在上一屆選舉時,氣候危機是選民最關切的議題,而有「氣候選舉」之稱。五年過後,歐盟風向開始轉變。《歐洲的心臟》作者、旅德多年的記者林育立說,俄烏戰爭籠罩這次選舉,確保和平成了選民當前最關心的議題,其次才是社會安全、移民和氣候議題。

能源轉型擺一旁 戰爭威脅下的「新德國速度」

看不慣大人在減碳行動上總是裹足不前,2018年,年僅15歲的童貝里(Greta Thunberg)每天跑到瑞典議會外抗議,帶動氣候罷課(Fridays For Future)浪潮,成為2019年歐洲議會選舉的熱門話題。選後,歐盟推出綠色政綱,大到《自然復育法》,小到蘋果手機使用USB Type-C,領先全球的綠色政策都出自歐盟之手。

今年歐洲議會選舉的氣氛顯然不一樣。右翼勢力在多國崛起;農民開著曳引機攻佔街頭;反對限制農藥與土地利用的呼聲高漲。歐洲智庫歐洲外交關係委員會(ECFR)說,「風向正在轉變」。

「戰爭已進行兩年多了。國家安全、軍事、拚經濟,這些才是新歐洲議會必須立即處理的議題。」遠在台灣的我們逐漸對戰爭話題疲乏,林育立道出歐洲第一線的緊張氣氛。

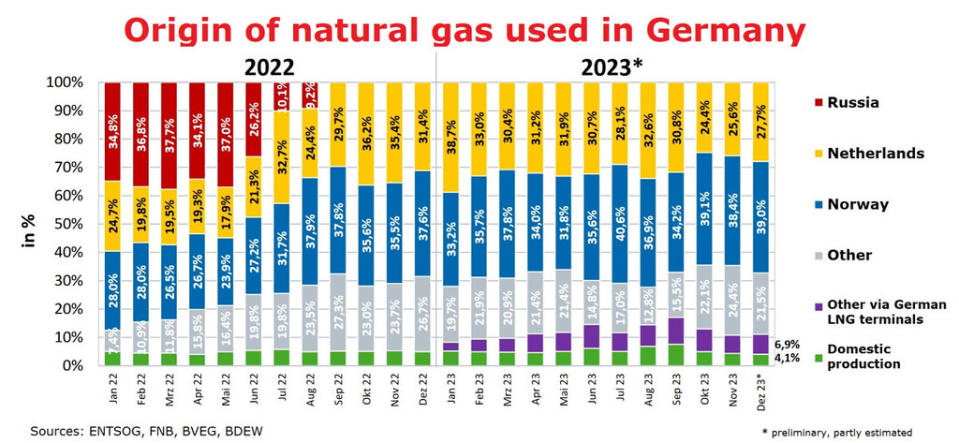

2022年2月戰爭開打,隨後俄羅斯以中斷天然氣供應威脅歐洲。戰爭未如預期快速落幕,冬天再幾個月就來臨。比起能源轉型,如何度過寒冬更為急迫。

「那時非常的緊張,德國真的是大夢初醒」,林育立解釋,管線輸送的天然氣便宜,加上俄羅斯數十年來穩定供應,戰前德國對俄羅斯天然氣的依賴程度超過一半,不僅沒有興建任何液化天然氣接收站,連最大的天然氣儲槽都由俄國掌握。

他描述,那一年打開新聞網站首頁,就能看見天然氣存量明顯不足,顯然俄國在發動戰爭前刻意減少,增加施壓籌碼;政府也不斷宣傳,要求暖氣不要開太暖;民眾也在辦公室穿起外套。這個慘痛的教訓讓德國一改過去冗長的基礎建設程序,以不到10個月的時間建成第一個天然氣接收站,立下「新德國速度」的稱號。

綠色產業與能源自主更重要

俄烏衝突為歐洲上了一堂地緣政治的課。林育立認為,這次大選過後,歐盟重點是烏克蘭重建、經濟復甦、軍事擴張和軍火工業等。抗氣候的野心或許不如五年前,但是,歐盟不會在綠色產業中缺席,而是多了一層政治思維。

他舉例,德國過去與中國經貿關係良好,但現在從過度依賴俄國學到教訓,況且中國在這場戰爭始終與俄國站在一起,德國與中國漸行漸遠。最新季度資料顯示,今年美國已經超越中國,成為德國最大貿易夥伴。

林育立說,歐洲的汽車產業面臨中國強大的競爭;在再生能源的創新領域,美國也是競爭者。歐盟會更重視如何在地緣政治中,長期保有競爭力。

「整體而言,我認為這次選舉後,歐盟對環境、氣候政策的野心會降低,2035年禁售燃油車的規劃可能翻盤。但是,這不代表歐洲不重視環保,而是回歸核心問題——歐洲競爭力。」

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞