從絕食後期到63屠殺期間的運動形式和論述

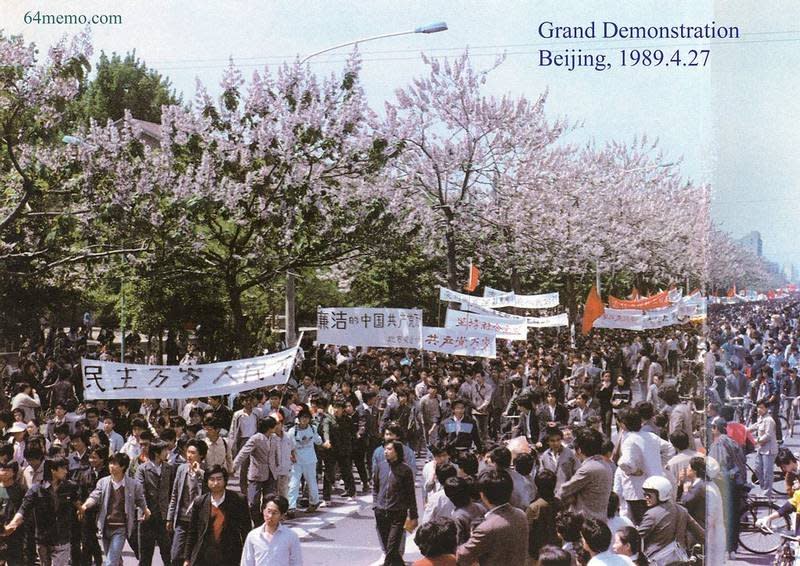

如果將1989年運動從4月15日胡耀邦逝世開始算起,至6月3日晚大屠殺發生,其中兩個重要事件可以粗略將這場運動大致分為三個階段。第一階段和第二階段的分界點是4月27日大遊行,百萬北京學生和市民參加。第二階段和第三階段的分界點是5月20日在北京實施的戒嚴。中共以戒嚴升級鎮壓,激發了社會各界跨地域的反抗。那麼,第三階段的運動形式和論述有何特點?

運動形式

1989運動第一和第二階段前期,民刊的製作和基層自治組織主要基地在高校,民刊的寫作者和報導對象不僅包括學生和教師,同時也有不少記者、工人和其他社會階層,參與者的串聯和民刊發行,使1989年抗議成為跨社會階層、跨地域、跨族裔的社會運動。以遊行、靜坐以及大字報和傳單張貼和散發,公共場域從高校校園擴大到城市中心,將代表黨國權力象徵性地標,轉化為民眾表達的公共空間。第二階段後期,從天安門廣場絕食開始,廣場、居民住宅[註1]、更多工廠和機構[註2]等開始製作民刊,各階層和各族裔遊行,聲援在天安門廣場絕食學生,廣場成為了運動的中心場域。運動第三階段反抗戒嚴,使運動的場域擴大為阻擋戒嚴部隊進入北京城區的主要路口,北京大中型工廠宿舍居民區也是運動資訊的傳遞樞紐。

中共以基層階層組織嚴密控制工廠和機構,同時防止外部對其串聯,工人活動人士和部分機構中同情運動者很困難在這類單位發展自組織,只能以廣場為基地,串聯發展自治組織,這是在廣場成立工自聯、工人糾察隊、市民敢死隊和市民自治會等自治組織的背景。廣場也成為這些組織與北高聯、絕食指揮部、外高聯、首都知識界聯合會的交流平台,同時催生了協調組織如北京各界聯合會和首都聯席會的成立。以個體戶為主自發組成的摩托車隊以及汽車和出租司機等傳遞消息,使工廠、高校、廣場的各界人士,自發前往軍隊進入的北京各主要路口,堵截戒嚴部隊。

[註1]使用工作單位印刷機制作傳單更早,大約在4月下旬。居民住宅油印大約在5月中旬。 參看吳仁華.2019.六四事件全程實錄. 台灣允晨文化. 570-1

[註2]陸超祺.2007.六月四日內部日記. 香港卓越文化出版社.79。 張萬舒.2009. 歷史的大爆炸:「六四」事件全景實錄. 香港天地圖書有限公司.268-9,317,348

民主內涵與人的解放

社會各界參與創造了政治議程表達的公共政治空間,將第二階段狹窄的運動論述重新轉化對政治、經濟、社會等廣泛問題的討論。尤其是關於民主內涵的論述,與第一階段相比,民主內涵變得更加具體。學生、工人和其他階層相互學習,互相啟發。例如,越來越多的抗議者意識到,民主不僅是直接和公平的選舉,還包括經濟民主。在工作場所實行民主意味著參與決定生產方式的過程,控制生產資料,確保勞動成果的公平分配,防止資本再生產剝削。同時,公民有權利參與管理宏觀經濟,監督政府支出,制止漲價,防止權力者以不同方式收刮民脂民膏。

這個階段運動論述強調,爭取民主首先是人的解放過程,反對權力崇拜,反思和抵制頌揚權力和期待清官,爭取民主的過程就是有意識去除奴性思維,改變自我的過程,自主爭取未來,民主和人權必須自己爭取,而不是給予的。

佔領廣場成為主導論述的問題

為什麼從1989年5月24開始,堅守天安門廣場論述成為主導性的運動論述?這主要有兩個因素。其一,5月20-23日,由於北京市民自發性圍堵軍車進入市區,使戒嚴暫時被延遲,一部分人以此將作為堅守廣場的論述,理由是撤退將使北京市民失望,使運動陷入低潮,這也是保衛天安門廣場指揮部成立的背景。其二,以佔領廣場對全國人大施加壓力,期待6月20日人大召開緊急會議取消戒嚴,並將此作為運動目標。

但是,佔領只是運動的一個手段,而不是運動目標,尤其是將保衛天安門作為運動唯一的目標,轉移了運動的戰略議程。5月22日及隨後幾日,汽車司機易京瑤和摩托車隊十一名市民被捕,5月25日,萬里在上海被軟禁,其他支持召開人大緊急會議的人大常委被監控,而與全國人大常委聯繫的異議人士也被捕。這都預示著迫近的鎮壓,而人大緊急會議召開已經完全不可能。這個階段最需要超越以天安門廣場為中心的運動論述,可惜運動長遠戰略以及建立基層自治組織的論述被佔領天安門運動的論述邊緣化。天安門佔領論述僅限於援引對1957年運動和1976年四五運動的鎮壓模式,忽視了中共元老為維護其專制使用鎮壓手段多樣性和殘忍性,低估了中共鎮壓機制的有效性。

從絕食期間開始,佔領論述過分依靠情感動員和民眾自發參與運動,而維繫運動的熱情主要依賴於佔領廣場,將廣場轉化爲運動的唯一中心。但是,從社會運動戰略、長遠目標而言,工人、其他市民和農民基層自治組織和共同參與以及發展政治議程是運動持續的條件,基層自組織和網絡能動性的發揮,反抗經驗和力量才有可能積累,才可能逐步打破中共對社會的嚴密控制,倒轉中共控制與民間反抗力量的對比。

作者》邵江 1966年出生。北大數學系期間,是北大「民主沙龍」主要成員,八九民運爆發後成為北高聯常委,「六四」後被捕入獄十七個月。1997年輾轉流亡海外。為英國威斯敏斯特大學政治學博士,現居英國倫敦。2017年曾來台在中研院擔任訪問學者。是「華維藏團結會」發起人。

更多中央廣播電臺新聞

陳光誠:公然搶劫並入室威脅─從雙堠水庫看共產黨暴政統治

年青人還記得反送中嗎?在香港街訪的自然與不自然

中國有海外110 香港也有海外999?

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞