【推廣滿意度】食農教育政策哪項最有感?7成以上民眾增加國產食材購買意願 惜食、飲食文化的感受度則較弱

《食農教育法》上路兩年後,民眾和包含營養者與教師的第一線推廣人員,兩大群體對食育的推廣滿意度皆回彈到了及格線以上。(圖片來源:台灣好基金會提供)

撰文=郝致琪

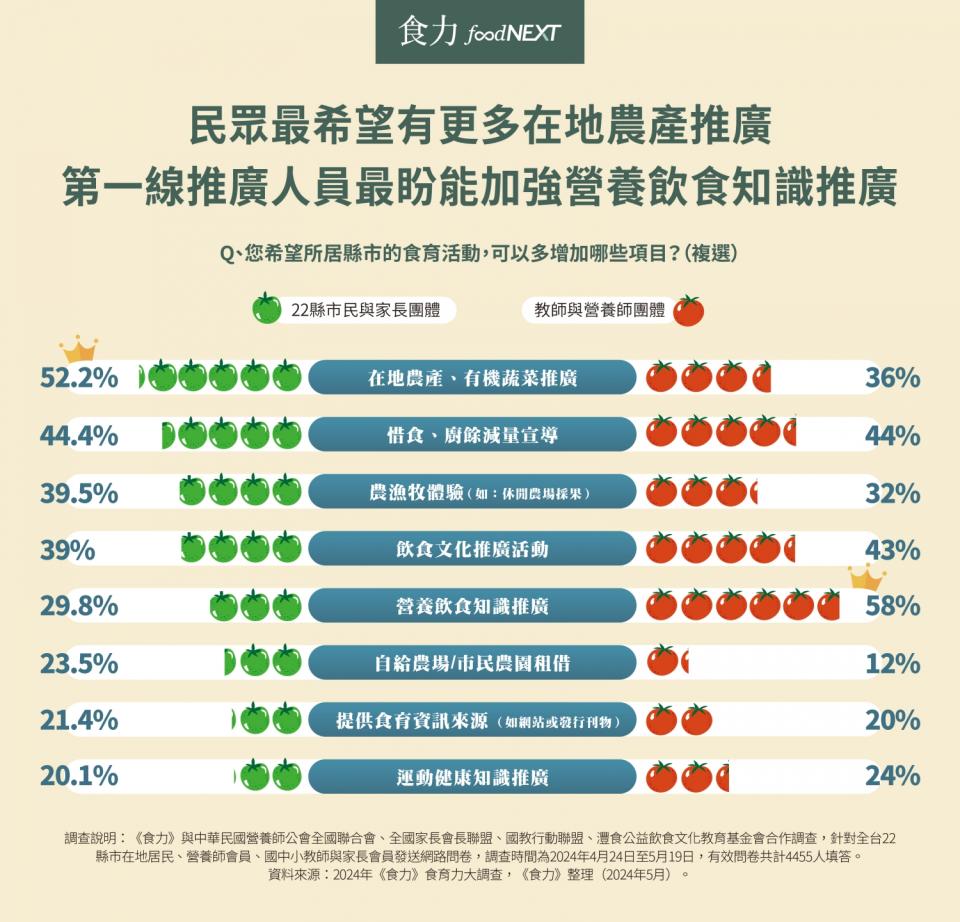

《食力》自2021年首度舉辦「食育力大調查」已進入第四年,而2024年適逢《食農教育法》上路滿兩年之際,對推動狀況進行總體檢,檢視食農教育政策在民間落地的狀況,是否貼合該法的六大推動方針「支持認同在地農業、地產地消永續農業、珍惜食物減少浪費、培養均衡飲食觀念、傳承與創新飲食文化、深化飲食連結農業」來進行。

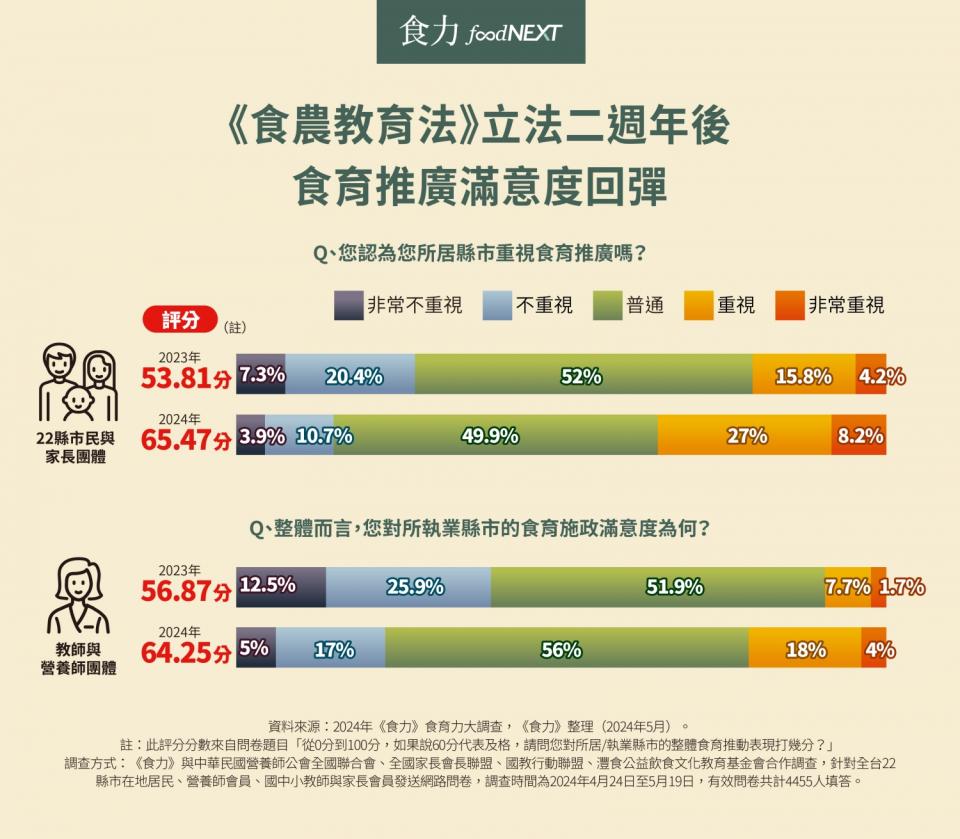

《食農教育法》立法二週年後 食育推廣滿意度回彈

在《食力》2023年度的食育力大調查中,顯示出在《食農教育法》上路一年之後,營養師和民眾整體對於各縣市政府的食育推廣的感受分數皆不及格。但2024年的食育推廣滿意度,民眾(含家長團體)和包含營養師與教師的第一線推廣人員的兩大群體皆回彈到了及格線之上,展現了地方政府和民間單位過去一年來的努力成果。

半數以上民眾對地方推動「地產地消」有感 但仍須持續強化消費網絡的佈局

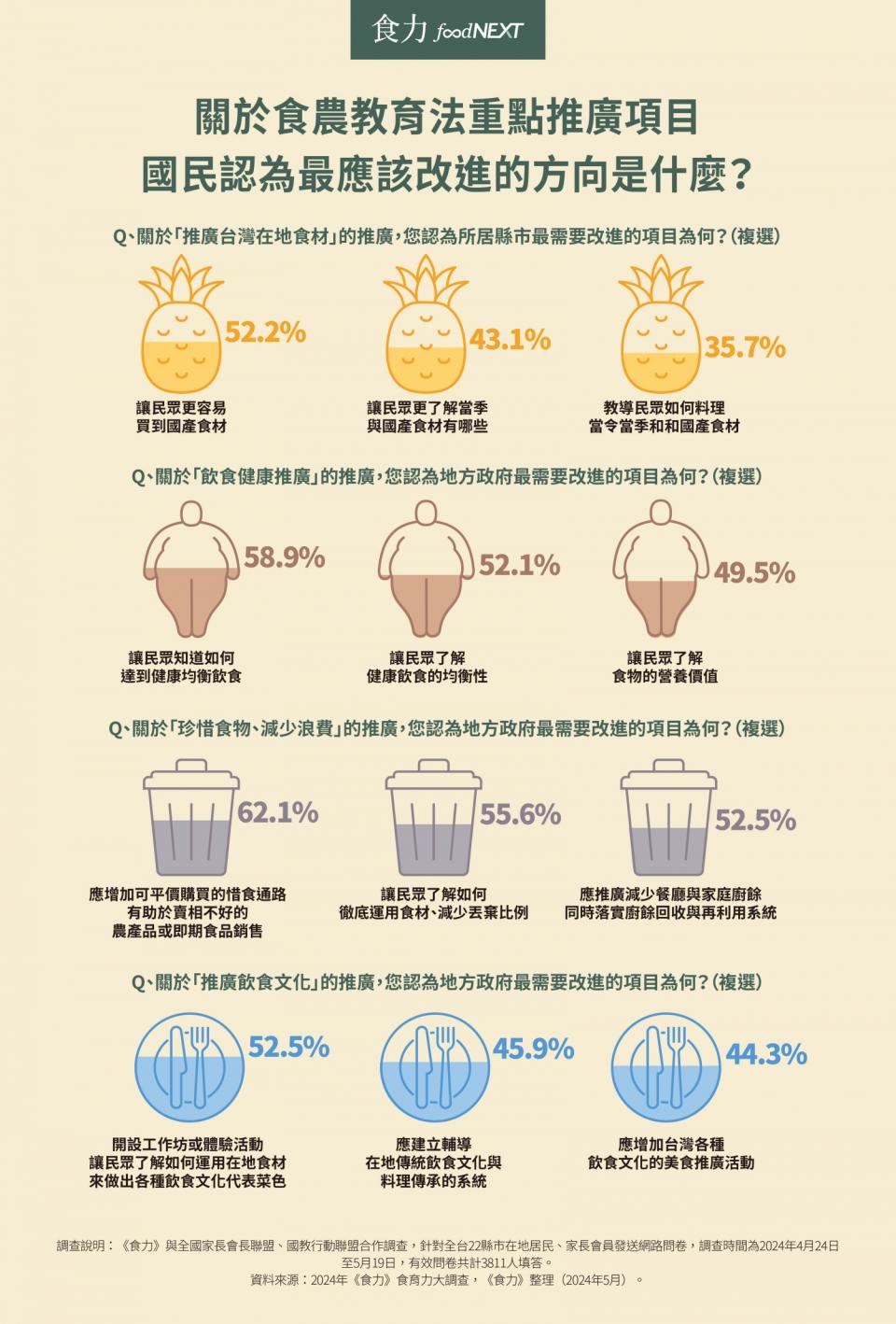

根據《食力》調查,半數以上民眾對於地方推動地產地消表示有感。74.3%的民眾認為有因為所居縣市的推廣因而增加購買意願。其中,也有57.2%的民眾同意,所居縣市有投入資源協助在地農產品建立消費網絡。然而,仍有半數以上的民眾認為縣市最須改善的是讓民眾更容易買到國產食材,也有43.1%的民眾也希望能夠更了解國產和當季食材有哪些,顯示出地方對地產地消的推動確實有被民眾感知到,但仍須持續強化消費網絡的佈局,才能讓供需順利媒合,農民的農產品銷得出去、想買的民眾也買得到。

「惜食議題」已成大眾關注焦點 但縣市推廣資源的可得性卻有限

在惜食教育方面,有58.1%的民眾認為學校應加強惜食教育宣導和廚餘減量,顯示出大眾對於惜食觀念已具有一定的意識和重視程度。然而,卻有39.2%的民眾不清楚縣市是否有投入資源在推廣珍惜食物、減少剩食浪費的觀念,凸顯了民眾有心履行惜食行動,卻苦無管道的窘境。對此,環境部其實分別推出了「環保餐廳」以及「首惜廚師」的計畫,旨在透過認證和競賽建立示範場所,鼓勵業者實踐全食利用,並從源頭減少浪費。但兩計畫的重點皆較著重於對餐飲業者和未來可能從業之餐飲相關科系學生的教育和宣導,即便業者獲得了認證和獎項,若沒有再進一步對消費者推廣,對一般大眾來說,接觸的資源管道仍屬有限。但值得慶幸的是,惜食的意識已經形成,未來的政策規畫便可從這個基礎來著手推廣。

民眾對如何達到「健康均衡飲食」須強化知能 才能進一步達成知行合一

在健康教育方面,民眾向來重視健康均衡飲食,然而卻有43.9%的民眾不知道所居縣市是否有在進行包括均衡飲食推廣、營養知識教導、如何測量健康體位在內的飲食健康推廣。對於期待政府改善的項目,有58.9%的民眾認為地方政府應強化推廣、增進民眾知能,讓民眾知道如何達到健康均衡飲食;另外也有52.1%的民眾認為應多讓民眾了解均衡健康飲食的重要性。

對此,長期推動教改、並密切與家長團體接觸的國教行動聯盟理事長王瀚陽感嘆:「其實從台灣的肥胖率便可對食農教育的落地和健康意識窺知一二。」中華民國營養師公會全國聯合會理事、學校營養工作促進暨品質委員會召委黃翠華也有同樣的觀察,表示台灣的校園文化習慣以珍珠奶茶或含糖手搖飲料來當作給學童完成階段性任務的獎勵,然而,學校作為傳授知識和形塑認知行為的場所,應以身作則、樹立健康典範,並少讓學童吃不健康的食物。由此可知,對健康飲食的態度是影響食育成效的關鍵。食農教育必須要從制度貫徹到生活習慣和行為意識的改變,才能發揮根本性的影響力,否則將會變成小眾化的運動,只能在同溫層發酵而難以普及。

「多元飲食文化」傳承意識尚顯不足 教育推廣力道須再強化

食農教育的最後一環為飲食文化的傳承與創新,在建立對農產品和產地的認識後,唯有對飲食文化產生認同,才能真正將人與土地連結起來,並達成飲食文化的存續和再造。根據《食力》調查,有44.7%的民眾不曉得所居縣市是否有投入資源推廣飲食文化;而認為學童在學校的飲食教育中,應該接受「認識各國或族群多元飲食文化」的民眾比例更僅有18.9%,顯示了食育中對於培養飲食文化傳承意識的不足。

台灣身為多元族群的國家,飲食文化的內涵具有豐富的異質性,因此在食育推動上和日、韓等國勢必會有不一樣的方向要走。相較於日本基於傳承復興大和民族飲食文化的決心、或是南韓透過強大的文化輸出力,在韓劇、韓流影視娛樂內容中對韓食不遺餘力的推廣,這兩國對於什麼是代表自己國家的飲食內涵有較明確而一致的想像,「如何定義台灣的飲食文化」這個命題,就和「如何定義誰是台灣人」的大哉問一樣,涵蓋議題龐雜且充滿朦朧性。然而,這樣的特殊性也為台灣飲食文化內涵提供了高度彈性的可議空間。正因為「什麼是台灣的飲食文化」並沒有一個標準答案,所以從學校教育和日常生活中建立對不同族群和飲食文化的認識,對於台灣的食育推動而言才顯得尤其重要。閩南、客家、原住民、新住民等族群構成了台灣飲食文化的群像,民眾如何理解哪些群體組成了「我們」,也會進而影響到認為什麼樣的飲食文化內涵會被重視並被傳承下去。

提升民眾認識與參與度 有賴地方五年計畫的落實

總而言之,雖然地方政府在推動食農教育上取得了一定的成效,但民眾對於相關資源和推廣活動的認識仍然不足,需要進一步加強宣傳和資源整合,並增加更多的知識教育和行動指導,才能讓食育理念真正深入人心。對此,農業部農民輔導司司長陳俊言表示,《食農教育法》立法後確立了中央在第一個5年計畫中的推動主軸和方向,除了強化中央各部會橫向聯繫會議管道的成熟,也會更聚焦產業單位在輔導食農教育方面的目標。而地方政府也要因應地方特性制定出個別的5年計畫,須盤點與整合地方資源,並運用產銷履歷等認證將產品鏈結到產地,以強化地產地消並推廣地方農業。目前共有10個地方縣市已完成地方版的5年推動計畫,未來地方政府是否能夠有效落實計畫,提升民眾對食農教育的認識和參與度,將成為成效評估的關鍵。

【更多食育深度解析,請詳閱食力Vol.35季刊《2024食育力總體檢獨家揭曉!22縣市要補修的一堂食育課》,完整指標說明請登入食力會員下載】

審稿編輯:童儀展、林玉婷

延伸閱讀

▶中央挹注資源、地方協助串連 才能讓食農教育真正落實於民間

▶2024食育力城市大調查揭曉!台中市進步最多躍升10名 宜蘭、台東、花蓮、嘉義縣蟬聯4年五星殊榮

▶【農業與環境】以綠色永續貫穿產地到餐桌!花蓮台東連四年「霸榜」冠亞軍 苗栗大躍進擠入前五!

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞