李登輝2度召開國是會議 推進民主

國民黨立委拋出召開國是會議解決國會改革爭端,事實上,台灣過去曾召開過2次重大國是會議,都是在李登輝主政時期,由朝野政黨與民間人士針對重要政治或經濟議題,共同決定國家的政策方針,也加速台灣民主發展;至於蔡英文執政也召開司改和年金「國是會議」,卻挨批沒有國是會議的實質意義,只想找人背書。

台灣解嚴後,各種要求改革的社會運動蓬勃發展,1990年3月國民大會自行通過將增額代表任期延長為9年,引爆「野百合學運」,時任總統的李登輝接見學生代表,同意召開國是會議,以解決重大憲政爭議。

1990年6月28日,首次召開的國是會議達成「終止動員戡亂時期」、「廢止《動員戡亂時期臨時條款》」、「以《中華民國憲法增修條文》之名修憲」等共識,隨後終結「萬年國會」,恢復定期改選,並逐步推動總統直選,台灣民主進入新階段。

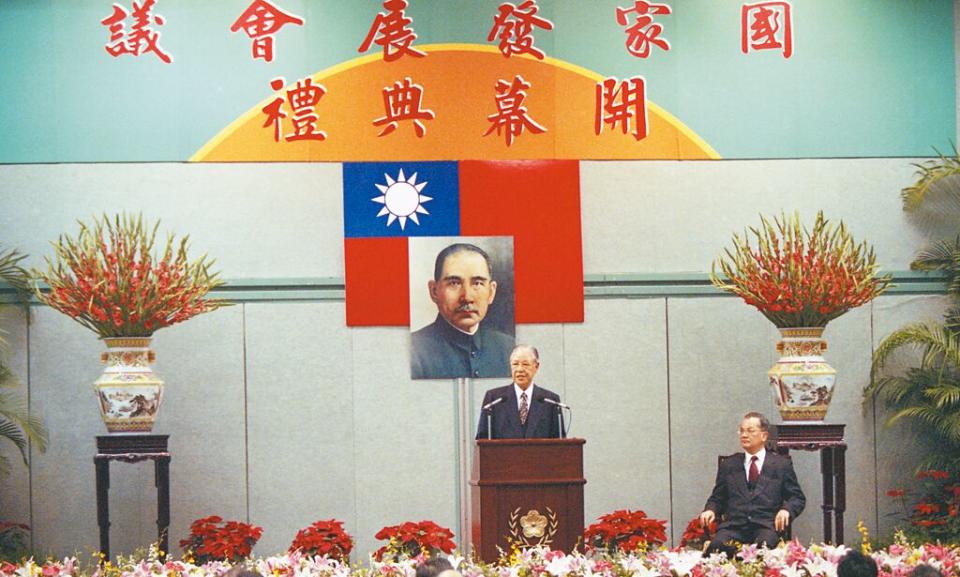

李登輝連任後,1996年12月23日再度針對重大政經議題,由副總統連戰主持,一連召開6天的「國家發展會議」,討論「健全憲政體制」、「加速經濟發展」及「增進兩岸關係」三大議題,其中的「省虛級化」決議,成為「精省」的依據,並加速公營事業民營化。

至於蔡英文執政後,為落實她的選舉政見,2016年11月針對「司法改革」召開國是會議,卻遭多名學者抨擊其架構及定位有問題,根本無法稱為「國是會議」。2017年1月22日,蔡英文又針對軍公教年金改革召開「年金改革國是會議」,再度被批評只是找人背書,儘管會中多個關鍵議題都無法達成共識,最終仍在民進黨團護航下,以年改會的版本在立院完成三讀。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞