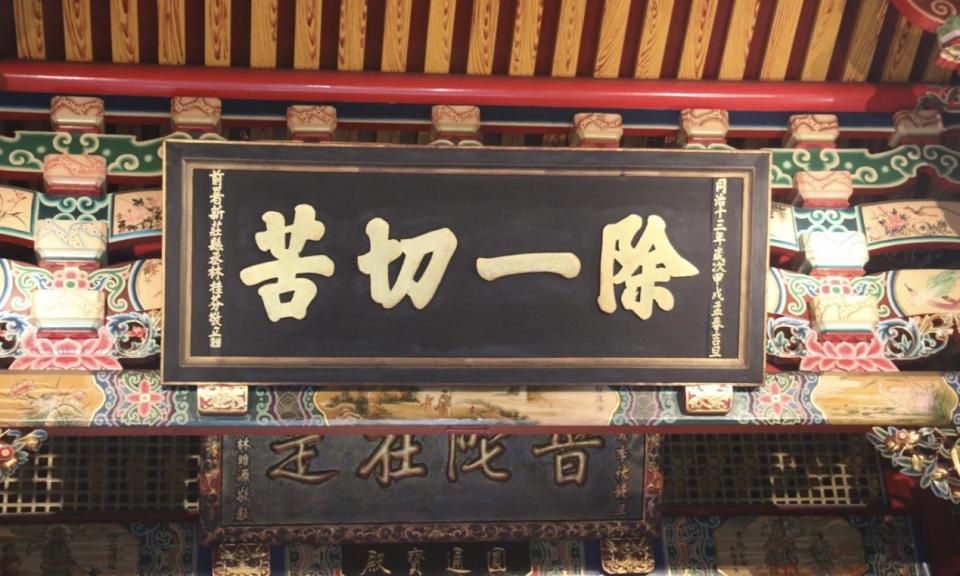

樂風》板橋接雲寺「除一切苦」匾的疑問

【愛傳媒樂風專欄】板橋有名的寺廟接雲寺中,有塊林桂芬所獻之「除一切苦」匾,年代為同治十三年,西元1874年,獻匾人頭銜為「前署新莊縣丞」。

這塊匾引起了我的好奇,除了1874年是臺灣歷史上一個重大事件的年份外,比較有趣的是那個官銜,我們來一一拆解一下。

「前」字的意思就是過去幹過的事情,林桂芬幹過「署新莊縣丞」,「署」是代理的意思,這倒沒啥稀奇,清朝的時候,臺灣基層地方官員任期很短,人一走就需要代理,「署」來「署」去的司空見慣。什麼「三年清知府,十萬雪花銀」、「三年官四年滿」的俗諺在這裡完全不適用,一年之內換了三個是常有的事情,能幹超過一年都不是普通人。

有時候任期還沒滿,就被地方武裝幹掉了,所以甚至有人拿到派令,躲在臺南不敢去上任的。更絕的是,有的從唐山渡海而來,老是被風吹回去,耗費幾個月才到達派任地,結果任期剩沒多少……

清朝又不讓本地人任本地官,所以那些外地來的官,心裡的苦,可是到了極點。

所以懇請觀音菩薩保佑「除一切苦」也是很自然的事。

不過這林桂芬自1869年到臺灣任官開始,若資料無缺的話,似乎一直待到1892年之後,搞不好還撐到臺灣割讓後才內渡,這二十多年的時間都在臺灣為官(換過許多職務),充分發揮小強精神,適應力極強。

林桂芬不斷轉職的過程中,就是沒幹過「新莊縣丞」。

傻眼了……

這個官職是有的,只是早在1804年就改稱「艋舺縣丞」,估計小強大人那時候還沒出生哩,難不成他還搞穿越。

來推理一下。

可能性一:這匾在後人複製的過程中出了錯。

可能性二:這匾是完全複製無誤,或根本就是真品。

一的話就沒啥繼續討論的必要,反正就是錯的;二的話,繼續推理下去。

為什麼林桂芬要稱呼自己「新莊縣丞」?

他的確當過「署艋舺縣丞」,也是他來臺灣的第一份工作,待沒多久就離去,他在史料中再度出現的時候已經是署鳳山枋寮巡檢,又是「署」,這署那署的,看來是個救火隊長,真的是小強精神。

1804和1869隔了超過一甲子,當地人應該已經很熟悉艋舺縣丞的稱呼,所以自稱新莊縣丞應該不太可能是「隨舊俗」,且官銜豈能開玩笑,就好比行政院長總不會自稱丞相吧。

結果,陸續看過一些資料後,發現兩個名稱真的在當時有混用的情形,基本上,在公文書裡不太會亂用……基本上啦……但一些匾或碑就會有混用情形,所以這塊匾應該是真的。再舉一個極端一點的例子:

在1879年何璟上奏朝廷的文書中,有這麼一段話:「……臺北府衙署年內計可完工,諸務均已次第興辦,設縣尤不可緩。其距艋舺十二里新莊地方,原有縣丞一員;現艋舺既設府、縣,『新莊縣丞』應即裁撤,改為臺北府經歷,兼管司獄事務。」,連上奏的文書也有新莊縣丞和艋舺縣丞混用之情形,看來我們也沒什麼好大驚小怪的。

繼續來談這位小強大人。

真正讓他在史料中留下最多豐功偉業的有兩者,其一是署臺灣府埔裏社撫民通判(又是代理),他協助招撫生番七十餘社,上級看他代理的挺用心,乾脆扶正。可惜沒多久,隔年就被調去雞籠。

從1887到1888年,林大人陸續換了四個職位,終於迎來他人生最光輝的時刻,臺灣新成立苗栗縣,他被派為第一任知縣!

雖然又是個代理,但這個「苗栗開縣第一縣公」的稱號,是專屬於他的,這樣的歷史地位,無人可「代理」。

代理知縣林大人可不含糊,他在苗栗城隍廟建廟碑記中說:

「己丑冬,余捧檄權宰斯邑。下車伊始,假文昌祠為栖止之所。衙垣壇廟,一一待舉;經之營之,創建不易。於是分別緩急,首建衙門為撫字、催科之地,繼興書院為觀風問俗之區。陽綱既立,陰律宜修。爰謀諸縉紳而語之曰:『神之載在祀典者,枚不勝舉;其為謢國佑民、驅除災害、鎮壓乖戾不時之氣與夫福善禍淫、鑒觀不爽者,其惟城隍尊神乎?……余遂捐廉為倡;繼之以紳富無不踴躍輸將,相與有成……」

他在位僅兩年時間,卻能將辦公場所(縣署、典史署)、教育場所(英才書院)、宗教場所(城隍廟)一一建設起來,這是他直接參與的部分,其他由林大人下令興建的還有苗栗縣城(竹城)、厲壇(殯葬場所)、孤老院(社會福利事業)等等。

林大人以監生投效軍營,因剿廣西挺匪克復梧州城有功,被保舉為從九品,出身雖不高,事情做了不少,正是英雄何必問出身呢。

作者為一介小角色

照片來源:作者提供。

●經授權刊載,原文出處:樂風的民藝筆記部落格。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞