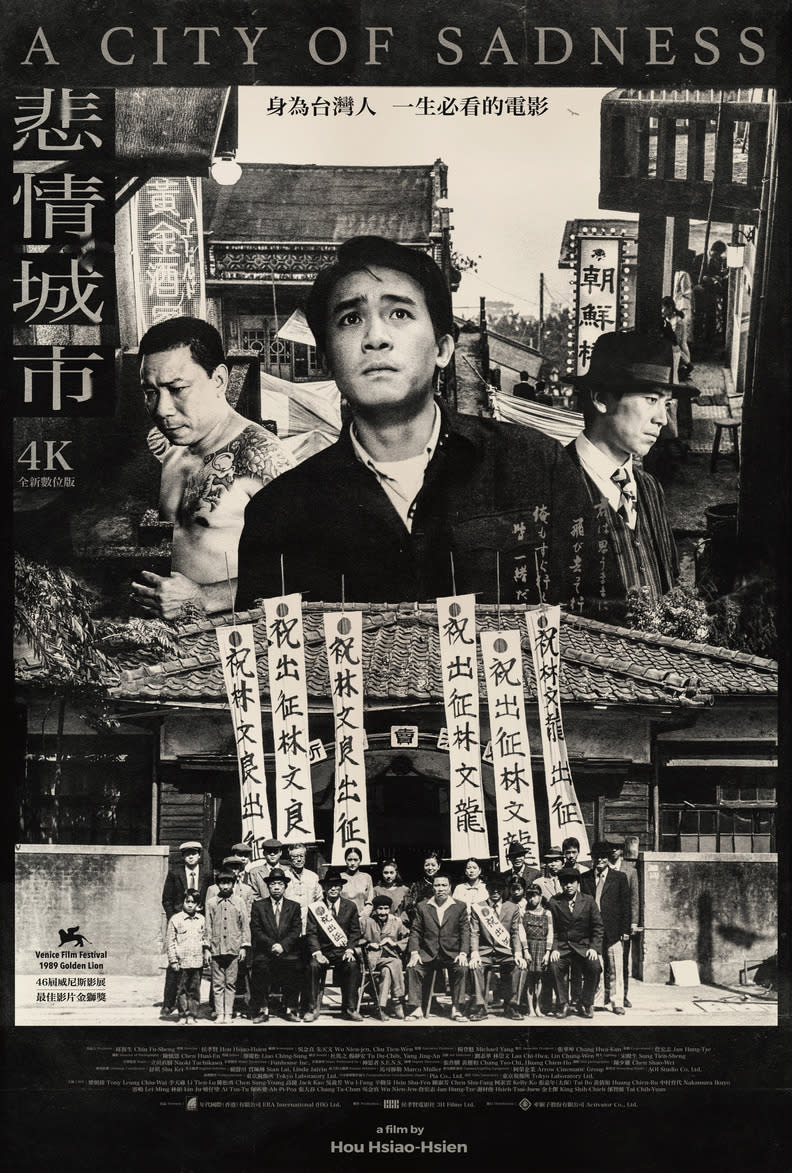

為什麼《悲情城市》是台灣人一生絕對必看的經典?

《悲情城市》由侯孝賢執導,陳松勇、陳淑芳、梁朝偉、高捷、吳念真與辛樹芬主演,勾勒台灣人在1940、1950年代的身份認同問題。

1989年、民國78年,由侯孝賢所執導的《悲情城市》正式上映,這部電影從播映後,就受到國際非常熱烈的迴響及討論,它不僅締造台灣影史上一個嶄新的里程碑,其劃時代的意義更讓這部電影成了台灣影史經典、至今依然非常雋永的篇章。

《悲情城市》所描述的時空背景,從1940年代的日據時代開始,到抗戰勝利、日本投降、台灣回歸祖國、國民政府遷台後,那段身份認同最迷惘的日子——本片也是第一部電影著墨了1947年「二二八事件」的衝擊、「白色恐怖」的影響,在那個上映時期尚未完全民主化的台灣社會,象徵著挑起了禁忌和顛覆。

然而,正是因為如此的充滿歷史價值,才使得這部電影如今回首更彌足珍貴,它的史詩級地位在那個解嚴初期的台灣,有著重大的鼓舞和感動。

如今,睽違33年,《悲情城市》終於即將再次於大銀幕獻映,這是當年的《悲情城市》透過電影數位科技重現,在完整保留膠卷風格的影像下,充滿質感的4K數位調光版本,這是老一輩的觀眾能重新回味,新一代的觀眾更是絕對不能錯過這深刻感受的機會。

究竟,為什麼《悲情城市》是台灣人一生絕對必看的經典?

1、首部在國際榮獲大獎的台灣電影

《悲情城市》劇情描述國民政府光復、重新管制台灣初期的情形,劇本核心從一個家庭的故事,反映出時代變遷及政權輪替過程中,所造成不可抹滅的衝突,探討台灣人的處境及身份認同的問題。整個電影舞臺在瑞芳鎮金瓜石及九份取景,藉由那曾經是金都的淒美與惆悵,勾勒出台灣人的悲情似乎不止於城市之中。

1989年上映的《悲情城市》是台灣政治解嚴之初,首部直接挑戰政治禁忌話題和電檢尺度的電影,藉由大家庭的興衰,帶出一段台灣最敏感的大歷史。

《悲情城市》當年一舉奪下威尼斯影展最佳影片金獅獎,這是威尼斯影展的最高榮譽,幾乎也象徵著當年度全球評價最高的電影。

本片也因此成為首部於世界三大影展(威尼斯影展、坎城影展、柏林國際影展)獲獎的國片,不但鼓舞台灣電影創作者,也開啟國片在全球各大影展引領風騷的美好年代,就一部國片而言,能於政治歷史、文化美學、技術革新上,迸發如此強大影響力的作品,迄今仍是唯一。

2、完美的演員陣容

《悲情城市》的演員陣容,不只在當年是一時之選,如今回頭看來,更是獨具慧眼,除了許多演員如今都成了影帝、影后,就連可能當年只是跑龍套的角色,現在也在演藝圈有了重要的一席之地。

《悲情城市》演員包含李天祿、陳松勇、高捷、梁朝偉、陳淑芳、吳念真與辛樹芬,還有太保、阿匹婆、蔡振南等,加上當年只是跑龍套性質、飾演圍事小弟的邰智源與飾演酒家女的唐綺陽,如今讓觀眾回頭觀賞時,都能會心一笑。

好比說,像是飾演大哥的陳松勇,就把台灣人那股不屈不撓的霸氣呈現的淋漓盡致,那粗俗的髒話更強而有力;陳淑芳就像當代勤儉持家的、賢慧的大嫂,努力地維持家計,面對委屈也勇敢扛下;發瘋的高捷象徵著被壓榨與迫害後的絕望,還有時不我予的難堪;辛樹芬的美麗、清新,卻在拍完後息影,完全離開演藝圈,成了同劇演員最懷念的傳奇;而飾演聾啞角色的梁朝偉唯一一句台詞「我台灣人」,更是讓人熱淚盈眶。

在當年,梁朝偉是在香港逐漸崛起的新星,他的參演也讓這部台灣電影在華人市場有了更高的能見度,加上電影語言包含台語、粵語、日語和上海話等,以此向全球觀眾宣傳台灣的文化多樣性。

3、劇情的深意

對於現代的台灣人,相信都很難想像那個年代的台灣人對於自己的身份有多麼的模糊,自馬關條約清朝將台灣割讓予日本後,台灣人民就面對著許多的衝擊和磨合,隨後抗戰勝利、日本撤離台灣後,回歸祖國的台灣又迎來種種的挑戰。

就像以此片榮獲金馬影帝的陳松勇那句經典台詞:「隨便他們翻起翻落,咱本島人最可憐,一下日本人,一下中國人,眾人吃,眾人騎,沒人疼。」

侯孝賢當時曾說,「每個人都知道二二八事件。沒有人會說什麼,至少在公開場合是這樣,但在私下裡每個人都在談論它,尤其是在黨外運動中,儘管二二八事件已經為人所知,所以我更感興趣的是在拍攝轉型時期、拍攝政權更替時家庭的變化。」

值得一提的是,梁朝偉2022年在韓國釜山影展記者會上提及,最想讓新一代觀眾欣賞的作品,就是他來台拍攝的《悲情城市》。《悲情城市》在開拍前3年的籌備過程中,除了對1940、50年代故事發生的歷史背景深入研究外,對當時食衣住行等民間風物的考據,更是花了一番工夫,你我可以從劇情、台詞、美術設定的種種線索裡,嗅到滿滿的針砭、嘲諷和無奈。

4、長鏡頭的敘事魅力

一直以來,侯孝賢都是長鏡頭敘事的代表人物,這也成了他最經典的招牌,更影響了許多後輩、甚至是日本導演是枝裕和也非常崇尚這樣的拍攝手段,堪稱大師級的風範。

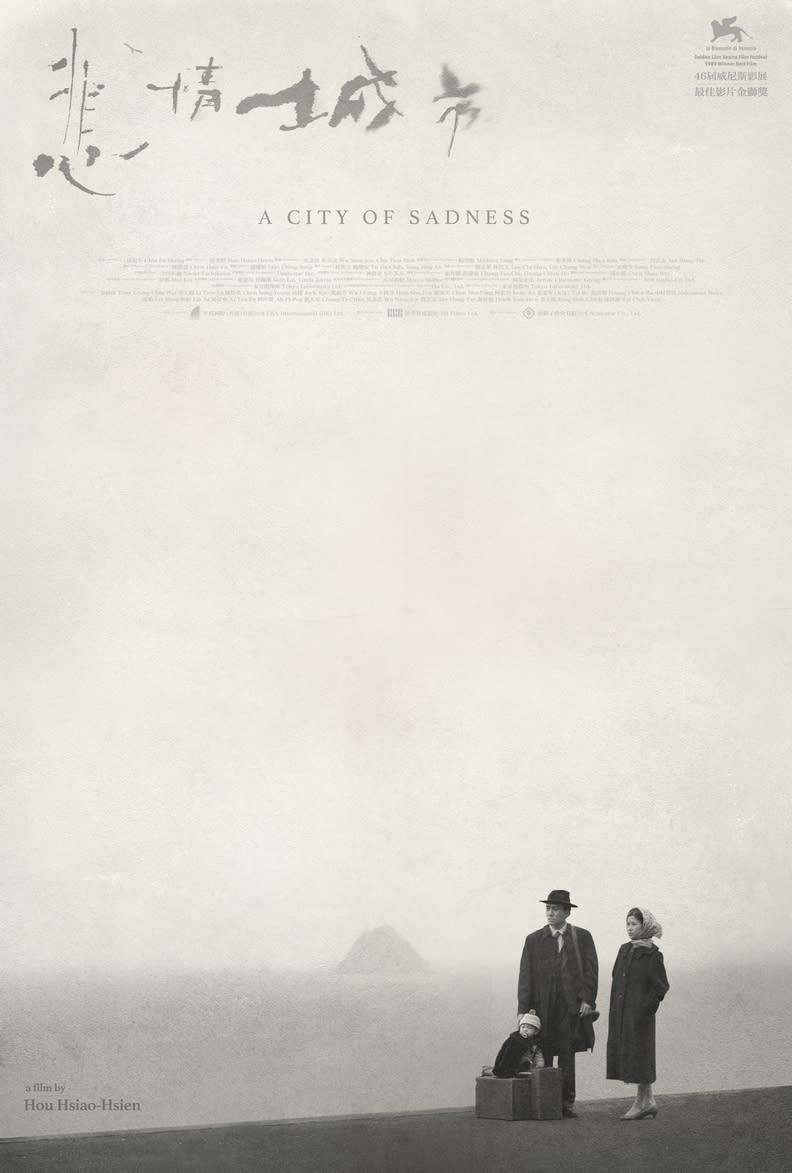

侯孝賢不會用太多的特寫、非常明顯的聚焦、刻意展現的運鏡技巧,反而是擅於在固定鏡頭、氣氛營造的構圖裡,讓演員盡情在畫面中表演,而且每一幕的時間都不會太短。這樣的呈現方式就像極貼近你我生活的點滴,看似簡單,實則經過了細膩的走位和角度安排,如此說故事的方式,非常引人入勝。

幾乎可以說,侯孝賢的《悲情城市》就像個影史最優美詩篇,它訴說了大時代下的無奈,還有那動蕩不安的歲月裡,努力求生的希望。

值得注意的是,梁朝偉飾演的角色是聾啞人士,這一開始是為了掩飾他不會說台語的權宜之計,後來慢慢演變為嘲諷當代陳儀政府的暗示,因為許多台灣人被壓迫,而他們卻只能默不吭聲,無奈地接受他人左右。

5、劃時代的傳承和九份的再次繁榮

《悲情城市》之所以選在九份拍攝,其中原因之一是侯孝賢對於九份的情感,以及九份這獨特的地理位置,所蘊涵的滄桑和歷練——觀眾能在電影中看到最原始的九份、金瓜石,甚至在那個都還沒有鋪設柏油的道路上,遠眺整個海岸線的綺麗。

九份和金瓜石,日據時代時曾經因為開採金礦而繁華於一時,幾乎也象徵了整個採礦時代的縮影,當時形成的聚落也和礦業有著密切的關係。

然而,隨著1960年代礦業的枯竭和沒落,整個區域偏遠的地理位置也漸漸與世隔絕,令它開發緩慢與被世人遺忘,象徵「悲情城市」的基調。

直到《悲情城市》的上映,這才重新掀起了台灣人對與此地的興趣,進而逐漸發展觀光。

也由於《悲情城市》對1940年代台灣風貌的視覺化考據,還原出過往影視作品中,前所未見的濃濃台灣本色,讓電影全台上映後,掀起一股本土文藝復興的「悲情城市美學」復古風潮,帶動音樂、戲劇、服飾、餐飲等流行文化的本土懷舊風情,更讓取景地點九份、金瓜石成為觀光熱點。

如今,再回首欣賞《悲情城市》,你會更讚歎它的美,以及那時代的傳承,背後綻放的光芒。

看更多遠見雜誌文章:

一生光彩的榮耀!侯孝賢榮獲第57屆金馬獎終身成就獎

連是枝裕和都成了小粉絲!和侯孝賢同遊《悲情城市》拍攝地九份:像夢一般的旅行

《戀戀風塵》意義深遠,攝影大師李屏賓:侯孝賢讓全世界看見台灣

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞