種子精靈與水杉的故事(上)

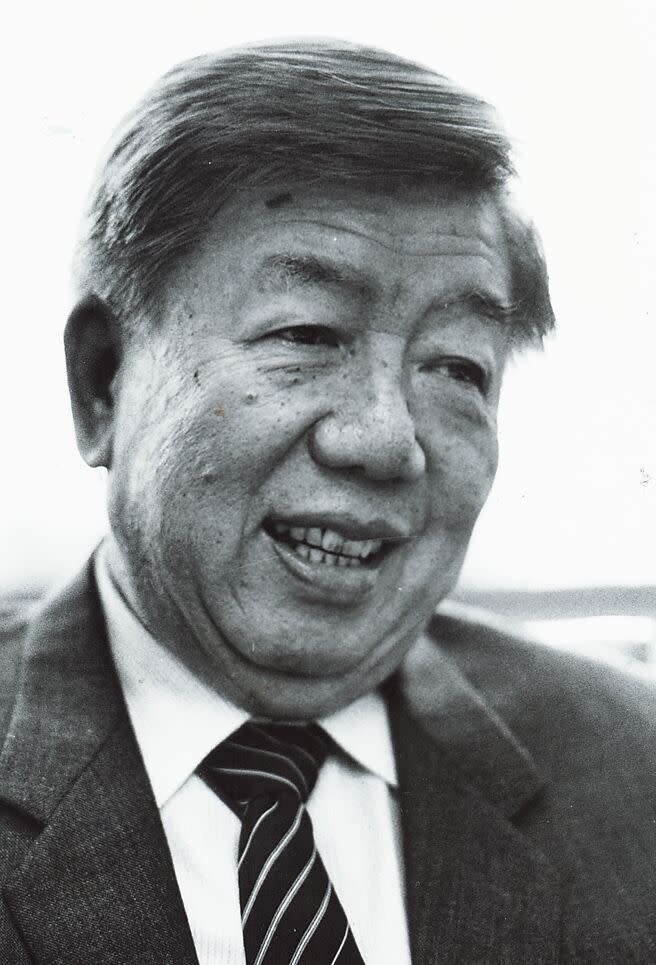

葛錦昭先生逝於今年五月十一日,享壽九十七歲,他一生從未離開過農林界,期間不時為臺灣林業經營注入新血輪。本文由葛先生口述,並經其親自校閱,從文中可知他為臺灣林業付出的辛勞,值得後人學習。

2010年的上海世界博覽會,雖然我沒有親自前往參觀,但是看了幾本相關的書籍以及影音介紹後,我對以「種子」為主題設計的英國館,不僅最為興趣,更是心生敬佩。

英國館的建築,整體呈現一粒巨大的種子形狀,它以正立方體拔地而出,外觀透過光的折射設計,看出是一個「米」字,米字當然是英國國旗的圖騰,但此刻的「米」字,連結種子的造型,在中國人看來,其意涵實際超越了種族,它象徵了自然、土地與人的思維。

六萬顆種子的意義

英國館以「種子聖殿」為題,將戶外的自然光經由七公尺長的透明管,引進室內,每一根管子的前端,裝有凸鏡放大,觀眾可以看到每一粒種子的長相與細微的樣態。

據資料說明,這些種子來自集合了倫敦和雲南植物研究中心六萬顆種子,每一粒封存在七點五公尺長的有機壓克力管中。六萬條透明的長管,固定在木結構上,隨風自然搖曳,並因戶外陽光的變化或折射,而產生幻化萬千的色層與光體。

孕育生命、等待發芽的種子,是如此安靜與莊嚴的構成了現代「諾亞方舟」的意象,我相信英國館的展出內容,正直指生態浩劫一步步摧毀地球的當今,種子所肩負傳延生命的意涵。它把種子一粒粒的放大,挑戰人類的視覺經驗,好像是對人類的當頭棒喝,逼迫人們面對生命物種的再思考。

我想像著這是一個多麼令人震撼的場面,在澎湃的情緒之下,不禁讓我興起自己年輕時代的回憶,那段與種子生活一起的歲月,我的雙手曾經觸摸過多少種子?六萬顆?不止吧……

一枚陌生的枝葉標本

民國36年(1947),我還是重慶中央大學森林系四年級的學生,不是上山出野外做調查,就是跟著教授在實驗室裡忙研究。有一天,實驗室來了一個穿長袍的教授,他的名字叫干鐸,舉止很斯文,他也是森林系的任教老師,是湖北廣濟人,廣濟是在九江對岸,九江屬於江西,他每年暑假回家會經過戰區,所以得步行。有一年,他暑假過完,要回學校途中,走經四川邊境一個叫磨刀溪(網路資料──磨刀溪,現稱謀道,隸屬湖北省利川市)的村落,當他坐在大樹下歇息時,看到腳邊地上有落下的樹葉,他隨手撿拾看看,是對生羽狀像松樹的枝葉,但卻是他所不認識、叫不出名字的樹種,看了很久,仍然一頭霧水,他便將之夾進行囊裡的一本書中,帶回學校。

當時國共內戰打得烽火連天,雖然重慶是大後方,但是也三天兩頭的要躲空襲,那枚偶然撿拾的陌生樹葉,就此遺忘在書頁中。大約過了好些年後,也就是這一天,干鐸教授在翻書時,停格的記憶復活了,他心血來潮,趕緊來到實驗室,找到了鄭萬鈞教授。

慧眼識英雄

鄭老師是中央大學農學院森林系的樹木學教授,當天,我正好在實驗室現場,聽到干鐸教授敘述他的巧遇,並且面見他從書頁中取出的一枚「樹葉標本」。

當下,鄭教授神情專注的凝視著樹葉標本,他的表情開始變化,我記得很清楚,他看了一陣子之後,就拿出眼鏡戴了起來,先是「耶」了一聲,滿臉詫異的樣子,自言自語的說:「我是樹木學老師,我卻不認識它……。」

據鄭教授的觀察與比對,這片樹葉標本,似杉非杉、似松非松,非常的罕見,兩位教授一邊看,一邊小心的摸撫樹葉,生怕破壞了已經有點乾枯的標本,然後,我聽見鄭教授很篤定的大叫:「不得了,這是新類群的東西。」他臉上的笑容很燦爛,彷彿發現新玩意的天真孩子,甚至手舞足蹈。當天,干鐸把樹葉標本交給了鄭教授,這意味了查證真相的使命,落到了鄭教授肩上了。

鄭萬鈞教授是當時中國樹木學的頂尖權威,他於是將標本寄到北京靜生生物研究所找他的老師輩:胡天嘯,但是久久仍然沒有確定的回覆,於是,鄭教授與胡教授兩人聯合將標本送往美國夏威夷大學去做「葉脈分析」。並親自前往發現標本的磨刀溪考察,以釋心中的疑惑。

藉由染色體排列組合測定儀器所做的鑑定報告,發現這一枚標本和美國的巨杉(又名世界爺)有親緣關係。世界爺(Sequoiadendron giganteum)屬杉科,主要分布於美國加利福尼亞州內華達山脈西部。陽性樹,生長快,而樹齡極長。巨杉是所有樹中最粗大的一種,而且也是地球上最龐大且尚存活著的化石生物。

震驚世界的水杉發現

得到了鑑定結果後,胡先嘯與鄭萬鈞兩位教授,因而書寫論文,將它定名為「水杉」發表。(水杉學名:Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng,落葉喬木,杉科水杉屬唯一現存種,是孑遺罕見的樹種,有「活化石」之稱。)確定水杉歷經四千萬年的漫長歲月,仍繁衍至今。

水杉命名發表後,不僅被視為植物學的重大發現,其發現的經過歷程,透過各種媒體廣泛報導,更成了世人津津樂道的故事,但日後各種版本沸沸揚揚,真真假假的傳說充斥學術界,這也印證,從撿拾的行為,幾經反覆的判斷、懷疑、驗證、分析……如果沒有「識英雄」的那雙慧眼,這樁舉世大發現就淹沒在歷史洪流中了。

由於從發現的化石中,驗證水杉屬於中生代白堊紀及新生代曾廣泛分布於北半球,但在第四紀冰河期以後,同屬於水杉屬的其他種類已經全部滅絕,而中國川、鄂、湘邊境地帶因地形走向複雜,受冰川影響小,使水杉得以倖存,成為曠世的奇珍。

植物的分類學,「種」的上面就是「屬」,新種的發現很多,新屬卻很難。Metasequioa就是一個新的屬,在最近一百多年發現新屬的很少,水杉算是稀有中的唯一。

清理種子、數種子

我有幸當時在鄭萬鈞教授的實驗室裡,見證了他為這枚標本努力追蹤真相的過程,並且在水杉命名發表後,參與了採種的活動。那是水杉發表的次年,鄭萬鈞教授請他的助教華秉燦助教去做調查並採種。

當時已知水杉的天然分布於湖北、重慶、湖南三省交界的利川、石柱、龍山三縣的局部地區,垂直分布一般為海拔800-1500公尺,華助教銜命前往,採了很多毬果回來,我記得當時用麻袋裝著,再置於四個很大的籮筐,一路由挑夫運送到重慶中央大學。

我們幾位同學,就是負責接續的工作。水杉的毬果近四棱圓球形或短圓柱形,有長柄,長1.8-2.5厘米,熟時深褐色;種鱗木質,盾形,鱗頂扁菱形,中央有一條橫槽,宿存,交互對生,通常為22-28片;中部種鱗各有種子5-9個。種子成倒卵形,扁平,周圍有窄翅,先端有凹缺。每年二月下旬是花期,果實於十一月成熟。

我們先將毬果散在森林系前面廣場的水泥地上曝曬,等著毬果乾燥自然爆開後,種子會掉出來;水杉的種子很小,有的躲在毬果深處,必須仔細檢查取出來,並一粒粒的予以篩檢、擦拭灰塵、清潔乾淨,等陰乾後再將每100粒的種子包裝為一小袋,鄭教授希望全世界各地都能栽種水杉,所以我們數種子要數得很精確,不可隨便,儘管數得很辛苦,可是想到這些種子將要前往各地繁衍的使命,我們都很來勁,一共裝了101袋,郵寄給全世界的植物園和植物研究單位。

移植台灣的樹

當時我在郵包上書寫台灣大學森林系的地址時,並不知道,我的前程竟然隨著它就要移植到台灣。從干鐸教授撿拾樹葉標本的1941年,至胡天嘯、鄭萬鈞教授為水杉命名發表的1945年,到採種、整理、發寄種子的1946年,這五年間,抗日戰爭如火如荼,但似乎不影響水杉發現的消息讓整個學術界為之振奮的效應,原認為早已滅絕只存在於化石中的水杉,在中國被發現存在現存種的消息傳出以後,各國植物學者和古植物學者對此產生了極大的興趣。美國加州大學伯克萊分校古生物系主任拉爾夫.沃克斯.錢尼(Ralph Works Chaney, 1890-1971)於1948年還專程到中國實地考察水杉。

當我來到台灣後,也聽人說起臺大收到那包水杉種子後,在溪頭實驗林等地栽種了,目前在惠蓀農場裡的兩棵,已經長成了大樹。引進到世界各地予以栽培的水杉,也都欣欣向榮,孓遺的古老生物,不再是神話,它紀錄了氣候變遷的歷史與地理因素,標示了地球科學的一則傳奇。但一直要等到1984年,武漢市才將水杉定為市樹,那已是後話了。

興建林木種子庫

民國38年(1949),我離開大陸,隻身到台灣赴任,當時以技士正職稱向林業試驗所報到,我被派遣負責的第一份差事,竟然是跟「種子」有關。數「水杉」種子寄發全世界的工作,剛剛才落幕,另一樁種子的計畫,再上心頭。

我的上司是一個美國人,英文名字叫曾拉夫(Zengraff),他是中美合作的「農復會」機構擔任森林組組長。計畫成立台灣第一座林木種子庫,正在尋找適當的地方,正好看到林試所土壤實驗室旁邊有一塊空地(現在林業試驗所正門右邊,建地約有百坪。)便交代我去執行。

日治時代,林木種子的採集,大多應用於苗圃、造林之用,種類少,數量也不多,都放在一般冰箱儲存,由於冷度不足或不穩定,種子發芽率低。台灣光復後,政府急遽的開發、建設,以蓄積復興之地的能量,當時木材輸出業,曾是維繫台灣經濟命脈的重要產業,創造了大量的外匯存底,提供台灣工商業發展的基礎。韓戰之後,美援適時幫助了臺灣農林業邁向康莊大道,由於豐厚資金與人才的介入,使戰爭的破壞獲得了修護與重建,但是林業的振興,卻需要有先見之明的規劃與長期投資。(待續)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞