突尼西亞傳承古老宗教手稿 AI助判讀、數位化幫助保存

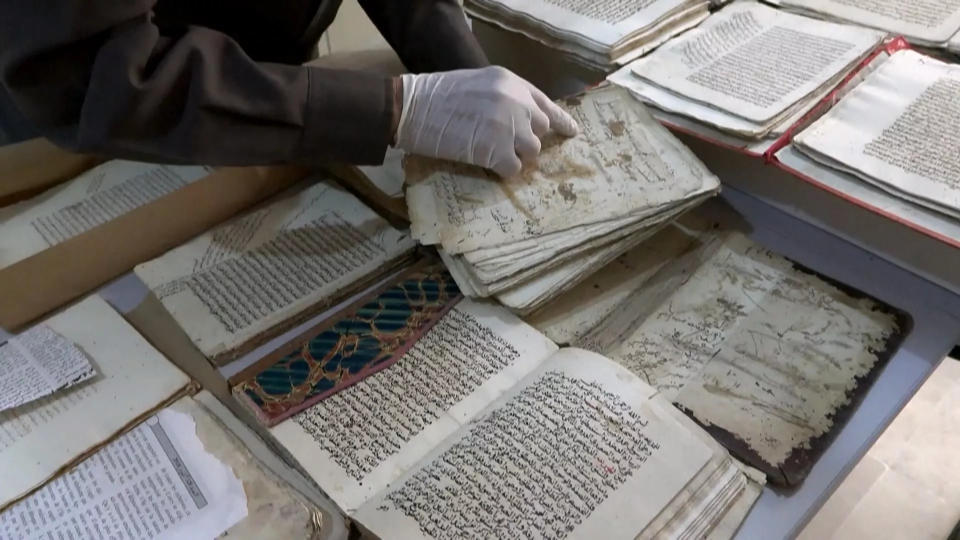

一張又一張的手寫文稿擺放在桌面上,由於紙張已發舊、變黃,讓圖書館員在翻閱、辨認紙上的字跡時都必須戴著手套,深怕毀損這些手稿。

北非國家突尼西亞的傑爾巴島上有座家族圖書館,專門蒐集伊斯蘭教老派系伊巴德派的手稿,這些稿件的歷史,最遠甚至可以追溯到西元1357年。

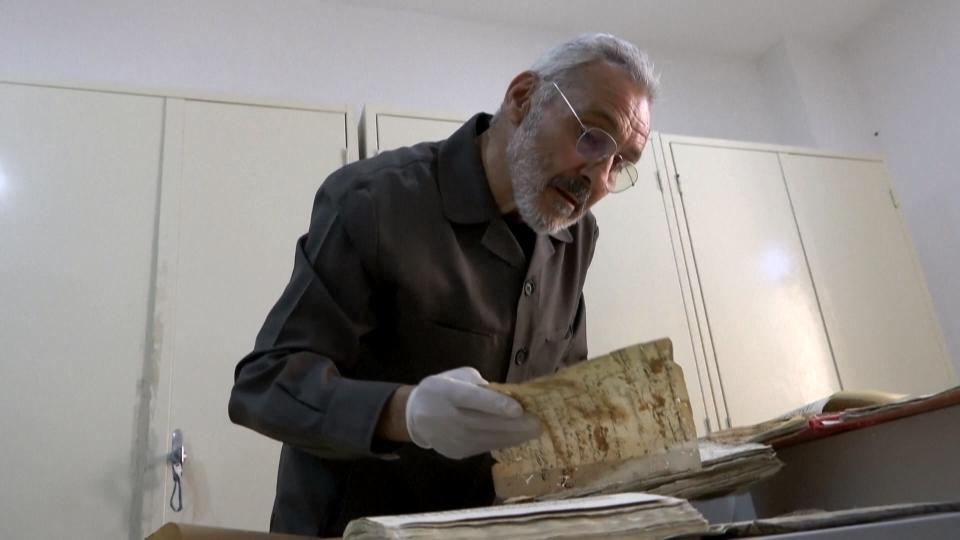

圖書館員巴洛尼說:「我的祖父和父親都是栽突那大學畢業生,他們對這種文化遺產充滿熱情,還承擔了酋長和伊瑪目的責任,他們保存這些手稿收藏品,然後現在由我們承繼了這份工作,將古書和手稿提供給突尼斯和國外所有大學的研究人員。」

西元632年,伊斯蘭教創始人穆罕默德去世後,內部對繼承權問題意見分歧,其中一派認為,不論階級出身,只要德性夠好,就可以擔任繼承人。

但他們最終被視為異端驅趕,逃往現在的利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞等地定居,並且以隱居狀態開始讓文化重生。

當時有許多耆老以手寫方式,傳承占星學和醫學等各種文化知識,讓定居在突尼西亞傑爾巴島上的所有家庭,幾乎每家都有自己家庭圖書館。

不過由於受到島嶼的潮濕氣候影響,手稿難以長久保存,部分紙張已經薄到裂出隙縫,因此開始有家庭銷售、交換這些古老文稿。

巴洛尼提到,「幸運的是,我們的祖父規定這些書籍不得繼承、出售或分享,所以我們才能保留下所有的書籍和手稿。同時教派創始人的子孫,也透過購買在傑爾巴市場出售的手稿來增加收藏品。」

今(2024)年已經74歲的巴洛尼,是家族第6代成員,在各方蒐集藏書、手稿下,讓藏書達到了1600多部。為了保存書籍,巴洛尼還建造1間儲藏室,利用臭氧防止黴菌等有害物質生長,減緩紙張變質的速度。

現在巴洛尼更利用AI技術將手稿數位化,並且透過AI辨識、簡化這些古老文字,再透過人工修改錯誤,期盼能保留古老文書。

巴洛尼表示,「大約有1200頁手稿已經數位化,我們建立了約5個團隊糾正錯誤,因為這種人工智慧軟體的誤差幅度在1%到10%之間。」

目前傑爾巴島是少數民族的避風港,去(2023)年因其獨特的文化被列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄。

島上的伊斯蘭教伊巴德派信徒生活樸實、節儉,也反應在建築刷成白色、造型簡樸的特點上。

更多公視新聞網報導

納斯卡線「神秘巨貓」圖 估有2千年歷史

突國男肚皮舞者展舞技 突破性平觀

新北市圖永和分館結合在地藝術

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞