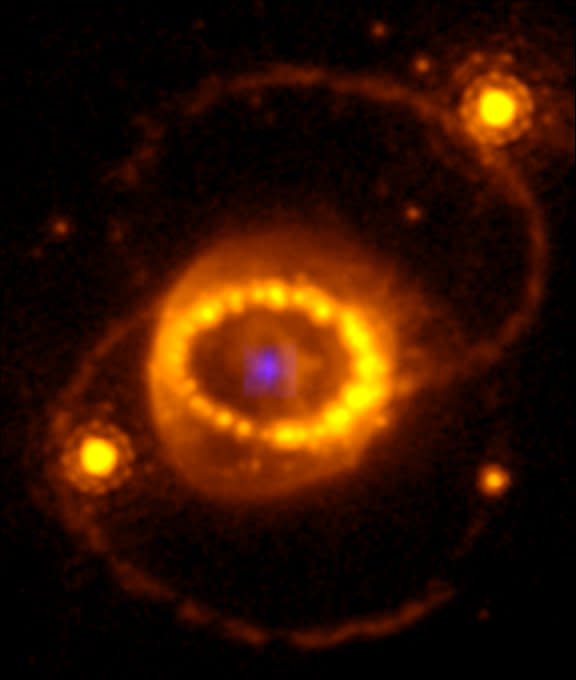

「索倫之眼」真存在! 超新星爆炸塌縮成中子星 藍紫色球體被恆星碎片包圍

[Newtalk新聞] 自古以來,人們就對寬廣的宇宙充滿興趣,雖然經過長時間的觀察,但人類對宇宙的了解仍然十分有限。一顆名為「 SN 1987A 」的超新星於大約 40 年前爆發,現代的天文學家也觀測了爆炸的全過程。天文學家們近期透過韋伯天文望遠鏡以及哈伯望遠鏡對「 SN 1987A 」進行觀測發現,超新星的核心已經塌縮成中子星,是人類歷史上首次近距離觀測超新星爆炸的全過程。

「 SN 1987A 」是 1987 年在大麥哲倫星雲內觀測到的超新星爆發事件,是現代天文學家首次在近距離的情況下觀測到超新星爆炸,也是人類首次觀測超新星爆炸後核心塌縮的全過程。

根據公開消息,「 SN 1987A 」是近 400 年來最亮的超新星,也是提供人類研究資料最多的超新星。根據先前的天文學理論,超新星爆炸一般被認為會發生在比太陽質量大 8 到 10 倍的紅超巨星上,然而「 SN 1987A 」前身卻是 18 倍太陽質量的藍超巨星。在超新星發生爆炸以後,新的觀測結果也幫助人類修正大質量恆星演化的模型。

一般來說,超新星在爆炸後,星體的核心會塌縮成密度較高的中子星或是黑洞。但是在 1987 年觀測到超新星爆炸後,長達 37 年的時間內都沒辦法用人類的現代儀器觀測到中子星,甚至一度出現「中子星消失」的假說,科學家們推論中子星應該是被濃厚的塵埃雲擋住,無法透過一般的觀測方式進行觀察。

然而透過人類最新的天文觀測儀器,現代天文學家於今年 ( 2024 年) 2 月 22 日在《科學》( Science )雜誌發表研究結果,稱成功利用韋伯望遠鏡,在紅外波長的範圍內穿過塵埃雲發現外層電子被剝離的氬與硫原子。相關研究人員指出,這種現象是由中子星引起的。一般是在恆星快速旋轉並拖動周圍粒子時發生,或是恆星在冷卻時發射紫外線與 X 射線輻射產生。

負責編寫研究結果的天文學家約瑟夫.拉爾森 ( Josefin Larsson ) 教授指出,「 SN 1987A 」至今仍持續對天文學家帶來許多驚喜,塌縮的中子星甚至需要透過特殊方式進行觀測。而研究報告也使用韋伯太空望遠鏡與哈伯望遠鏡的照片進行組合,一顆微小的藍紫色球體周邊包圍著大量的恆星碎片,形成致密的中子星。《大紀元時報》形容該照片就如同《魔戒》當中的「索倫之眼」,令人印象深刻。

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》柯P的夢魘來了! 青鳥要吃光小草 民眾黨2026恐進ICU

差點開火?! 菲軍仁愛礁槍指中國海警 中枚怒 : 解放軍可能推至前線

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞