美對中晶片制裁輸家是台灣?《經濟學人》曝脫鉤衝擊:「矽盾」嚇阻效力降低

為了不受台海衝突影響晶片進口,包括美國在內各國祭出補助和尋求來源多元化,不過《經濟學人》直言,台灣似乎仍保有西方科技產業前線的中心地位,可是中國為避免制裁,與台灣晶片產業脫鉤,台灣嚇阻中國進犯的「矽盾」效力會降低。

《經濟學人》13日指出,從手機到人工智慧(AI)都依賴台灣擅長生產的晶片,但台灣可能成為中國及美國任何戰爭的中心,晶片製造廠會被摧毀,產品會被禁運,這將對全球造成連鎖效應,此危險說明為何美國、中國、日本與其他國家補助在其他地方產製晶片。

「多元化對每個人都有意義,除了台灣」,《經濟學人》寫道,多元化對台灣是經濟和安全威脅,因為較小產業讓台灣變更窮,也不具戰略重要性,使得西方較不在意中國犯台,所以當西方政治人物和企業老闆要提升在其國內產製晶片,台灣則極力保有其不可或缺地位。

《經濟學人》稱,台積電董事長魏哲家(C.C. Wei)4日向股東表明:「最優先的是台灣,其次是台灣,第三還是台灣。」另外,我國總統賴清德5月20日就職也說:「我們站在半導體晶片矽島的基礎上,將全力推動台灣成為『人工智慧之島』。」

《經濟學人》表示,台灣人有時把半導體產業稱為「護國神山」,而台灣製造逾90%的先進半導體,其中多數採用所謂的3奈米製程,這些全由台積電製造,其為台灣目前最重要企業。《經濟學人》還說:「支配全球晶片市場意味該產業對台灣經濟很重要,約占2023年國內生產毛額(GDP)的13%和40%出口。」

各國補助吸引設廠降低依賴

《經濟學人》提到,台積電本身就為台灣2023年GDP貢獻8%,而全球數年前就開始降低對台灣晶片的依賴,像是美國依據2022年實施《晶片及科學法》(Chips and Science Act),補助英特爾(Intel)與三星(Samsung)高達220億美元,讓其在美國境內生產先進半導體。

此外,德國、印度、日本及其他國家也有大量補貼規模,日本政府支持的半導體製造商Rapidus宣布,將於2027年產製2奈米晶片,而台積電在美國與日本均有設廠;同為台灣公司的聯華電子(UMC)和利積電(PSMC)分別在新加坡與印度設廠。

《經濟學人》直言,乍看之下意味台灣在半導體產業的中心地位下滑,小於10奈米的晶圓市占率從2019年的90%降至2022年的70%,且預計2032年以前會減少到47%。美國半導體產業協會(SIA)和波士頓顧問公司(BCG)近期分析稱,美國的晶圓市占率將從0增至約30%。

《經濟學人》亦稱,由於台積電在海外設廠,其在台灣的長期資產從2016年的98%降至2023年的81%,「但仔細看,情況有所不同」,魏哲家向股東保證,80%至90%的產能仍會留在台灣,因為技術正在進步,海外廠或許很快會落後,像是在美國亞利桑納州的首個廠會產製4、5奈米舊節點。

《經濟學人》指出,台灣廠預計2025年前製造2奈米晶片,2028年前產製1.4奈米晶片,並引述我國國家科學及技術委員會主任委員吳誠文5月22日所說:「當台積電承諾提升海外製造技術時,同時仍在台灣打造第一。」台灣半導體記者林宏文認為,美國說要把晶片生產搬回國內是「政治秀」。

台灣視AI為「第2神山」

「儘管有全球補助潮,台灣相對的成本優勢仍完好無缺」,台積電財務長黃仁昭告訴《經濟學人》,在美國設廠成本是在台灣的4、5倍。《經濟學人》說,台灣政府和企業正在拉大與世界的差距,台灣官員有時稱的「第2神山」AI是優先項目之一。

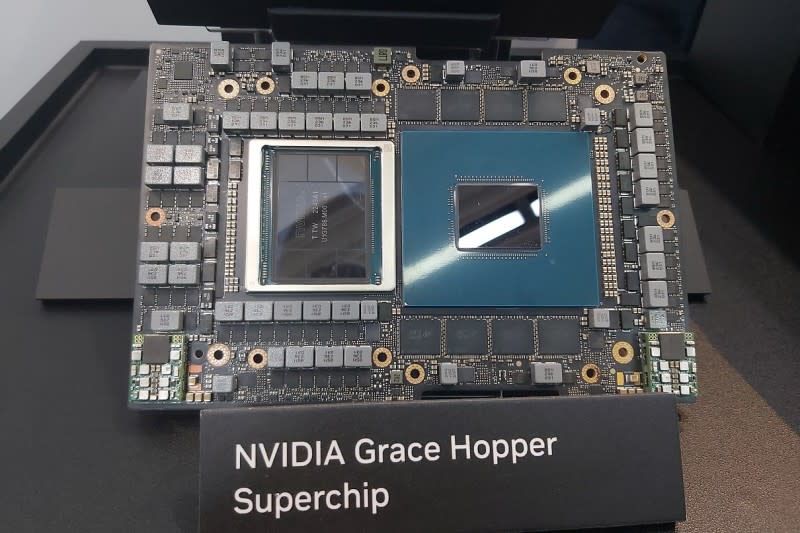

《經濟學人》提到,美國半導體公司「輝達」(Nvidia)擁有圓形處理器(GPU)的88%市占率,這款驅動AI的晶片依賴台積電製造,且封裝程序複雜,因為要在晶圓上堆疊多個晶片,而這類晶片採用的伺服器約90%在台灣組裝。輝達創辦人黃仁勳更直言,台灣是「AI工業革命的基石」。

我國工業技術研究院副總林昭憲(Jeff Lin)告訴《經濟學人》:「台灣想幫助國際公司成為下個輝達。」此外,台灣2023年立法,讓半導體公司研發尖端晶片經費25%,以及先進製造設備採購費5%可抵減當年度營所稅。從硬體擴大至晶片設計是台灣另個優先要務,並希望2033年前的市占率從現今20%升至40%。

「所有目標都是把智慧財產吸引到台灣」,《經濟學人》稱,若現有的補助潮無法轉移台灣在晶片產業頂端地位,我國中華經濟研究院副院長王健全推測,美國政府可能會基於安全因素,要求先進晶片必須向國內採購。不過台灣半導體產業還有能源、勞力等挑戰。

《經濟學人》表示,台積電2023年用電量占全國8%,而台灣約80%電力仍靠化石燃料生產,緩慢的去碳化(decarbonization)代表台灣公司必須有限的可再生能源,或在歐盟2026年實施新的課稅機制時,要繳交碳關稅(carbon tariff)。台灣還面臨人口老化及勞力短缺問題。

中國脫鉤使矽盾嚇阻降低

《經濟學人》直言,台灣2018年啟動「就業金卡」制度,以吸引外國人才,但因當地薪資低,鮮少人願意到台灣公司任職。與中國脫鉤則是對西方和台灣的另個威脅,《晶片戰爭》作者米勒(Chris Miller)說,遭到西方一系列的技術制裁和出口限制,中華人民共和國(PRC)已與台灣部分脫鉤。

《經濟學人》亦稱,西方的制裁和出口限制有時透過包括台積電在內的台灣公司實施,而台灣2023年出口中國的晶片量已下降18%,從580億美元減少為470億美元。《經濟學人》說,中國公司尚未對台積電形成威脅,但確實帶來金融威脅,即其他較不先進領域的台灣公司會被削弱。

根據《經濟學人》,中國所產10至22奈米的邏輯晶片(logic chip)全球市占率預計2032年前從6%增至19%,這樣的產量會和台積電舊廠及其他台灣半導體公司競爭,「若中國進一步脫鉤,『矽盾』對於台灣嚇阻中國進犯恐怕會變得效果較低,因中國可摧毀已不再依賴的基礎設施」。

「雖然有半導體補助浪潮,以及談論多元化,可是台灣似乎仍是西方技術產業前線的中心」,《經濟學人》表示,若無法消除風險,在富國敦促下,部分消費公司或許接受在一些產品用較不先進的晶片,以繞過台灣,且能緩和風險,而台積電可透過儲備來隔離中國採用禁運等「灰色地帶」戰術。

《經濟學人》說,台積電2017年存貨量約46天,但2023年存貨量已增至87天。此外,如果發生中國進犯的緊急狀態,台積電晶片製造機供應商「艾司摩爾」(ASML)也可遠端癱瘓光刻機。不過1位台灣半導體高層被問到最壞狀況時強調:「這種情況下,晶片非優先。我們不想要大家說『救晶片而非救人』。」

更多風傳媒報導

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞