習近平救經濟失敗,加劇緊張對立!《外交政策》剖析真實原因有「四不」

近期中國經濟的表現很糟糕,新冠疫情後的反彈遠小於中國政府的預期。儘管中國官方公布的2023年經濟成長率為5.2%,但實際情況可能低多了,一些分析師估計不會超過1%至2%。隨著中國經濟成長放緩,中國國內外對中國發展的信心也隨之崩潰,2022年底新冠清零政策結束後,消費者信心短暫改善,但此後一直徘徊在歷史最低點;近期中國國內企業各項指標呈現小幅復甦,但與歷史高點仍有較大距離。

美國智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)中國經濟問題專家甘思德(Scott Kennedy)在美國期刊《外交政策》(Foreign Policy)指出,這些數據可能低估中國公民對國家現況及未來不安的程度,許多中國民眾質疑為何領導階層沒採取更多措施來提振經濟並恢復信心,而這個「領導階層」其實暗指的是中國國家主席習近平。對於習近平及中國其他高層領導沒採取不同做法的原因,甘思德訪問的對象普遍提出4種觀點,可以將其稱為中國政治風格的「四不」。

甘思德指出,第一個觀點是「他(習近平)不知道」,一些人猜測習近平對經濟不景氣的狀況一無所知,他身邊的幹部不想告訴他壞消息,因為擔心他會加以責怪,因此他們的想法是只向習近平提供刪除了不快內容的正面報告。

一位消息人士聲稱聽說中南海的官員已要求外部研究人員只提交正面報告,另一位消息人士表示,負責向習近平傳遞文件的高階官員與安全及宣傳機構保持一致,因此習近平閱讀的材料反映了他們的偏見。然而,甘思德表示,他訪談的其他人強烈不贊同習近平及其他領導人消息不靈通的說法,一位向中國共產黨提交研究報告的專家表示,他們被告知要提供不加掩飾的分析,因為領導階層希望收到互爭的觀點。

第2個觀點是「他(習近平)不知道怎麼辦」,其前提是習近平及其他高層領導人消息靈通,但他們面臨各種不容易解決的問題,包括房地產危機、大幅增加的地方政府債務、生育率直線下降、不平等加劇、香港的不滿情緒、與西方及大多數鄰國之間日益緊張的關係,而解決辦法絕對不簡單。

此外,中國領導階層目前由「後備團隊」組成,其中包括許多中央政府經驗有限的官員,政策制定已變得極度中央集權,官僚機構之間、中央政府與地方政府之間的協調變得更困難。多位親信表示,他們聽說中國領導階層長期爭論如何解決問題,並延後了決策及新政策的推行,舉例來說,中國領導階層顯然在2023年夏天就將股市疲軟視為問題,但直到2024年初中國證監會主席更換後才推出新措施。更具挑戰的是找出解決某個問題的方法而不讓其他問題惡化,或提出找到平衡方法的總體計畫。

解決房地產業的混亂及經濟失衡可能是典型的例子,顯而易見的是,找到政策以有效解決中央政府在內的所有利益相關者之間利益衝突是極度困難的事。同樣的道理,根據報導,由於缺乏共識,三中全會從2024年1月延後到夏季舉行。一些消息人士強調中國高階官員能力下降,將國務院總理李強與去年秋天突然去世的前總理李克強進行負面比較,主管經濟的副總理何立峰被認為不如前任劉鶴有能力。

第3個觀點是「他(習近平)不在乎」,這個觀點的基礎是習近平的首要任務為加強中共對權力的壟斷及他的政治主導地位。儘管中國媒體刊登習近平參觀工廠並針對各種經濟挑戰舉行會議,但他的日常日程可能主要是管理安全議題及政治議題,包括人事決策,而不是經濟。

這是目前為止最不受中國對話者歡迎的觀點,但持該觀點的人深信不疑。他們的核心印象是習近平似乎願意為了民族主義及中共統治而犧牲經濟。正如有人所言,習近平被選為胡錦濤的接班人「不是為了成為戈巴契夫(Mikhail Gorbachev,蘇聯末代總書記)」,不是為了促進快速成長。值得注意的是,持這種觀點的人往往年齡較大(超過60歲),他們強調習近平及毛澤東性格的明顯相似之處及2個時期之間的相似之處,亦即他們都強調意識形態的純潔性及階級鬥爭,從而導致嚴重的社會緊張關係及精英緊張關係

第4個觀點是「他(習近平)不贊同」,推測不是習近平獲取的資訊不夠、優柔寡斷、無能或缺乏興趣,而是他及副手不贊同針對當前政策路線的批評。事實上,他們的觀點可能是鑑於中國失去獲得西方技術、市場、金融的可靠管道,中國別無選擇,只能優先發展國內技術,並盡可能獲得對全球供應鏈的影響力。

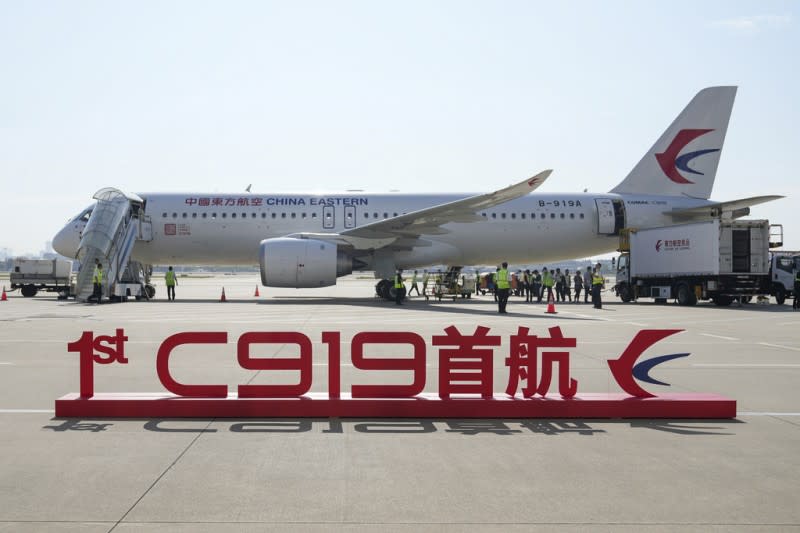

更重要的是,中國領導人可以指出一些證據,證明他們的計畫正發揮作用,包括在電動車及電池領域的主導地位、世界上最長的高鐵系統、C919單通道商用飛機、一系列廣受歡迎的網路平台、北斗衛星導航系統等。

許多消息靈通人士選擇最後一個觀點,他們認為習近平對於控制先進技術對中國經濟需求及戰略需求的核心地位有強硬的看法,並且大力實施這個願景。因此,投資從房地產業轉向先進製造業,還有中國共產黨對新興技術的大力支持,這不僅能推動經濟成長,還可以加強國家安全。

然而,第4個觀點的支持者分為2個陣營。大多數選擇這個觀點的人認為,中國領導階層犯了一個戰略錯誤,採取了大規模的產業政策,並在控制未來技術上投入過多的賭注,朝著明確的中央集權方向發展。從這個角度來看,背離自由化、對家庭及消費關注不足意味著生產力下降、債務增加、成長放緩,與其他先進經濟體的緊張關係加劇。

其他選擇這個觀點的人卻有相反的反應,事實上,他們贊同中國領導階層的做法,認為批評者是新自由主義理論家,本能地反對積極國家,並且不公平地忽視了技術進步的重大跡象。

甘思德指出,這些信念很重要,如果前兩個觀點「他(習近平)不知道」或「他(習近平)不知道怎麼辦」準確,那麼目前的路線就是無心之錯的產物,而產生改變只需要為領導階層提供更好的資訊與更有效的計畫來解決中國的經濟困境。中國以外的人如何看待這點也決定在其他議題上應該如何與中國往來,這將支持一些美國官員的觀點,亦即美國總統拜登(Joe Biden)與習近平直接對話非常重要,確保習近平準確了解美國對烏克蘭議題及台灣議題等的外交政策。

然而,如果習近平及中共其他高層領導人不關心經濟或不贊同這些批評,那麼當前的軌跡就是蓄意計畫的結果,新的數據及政策報告與替代策略不會產生太大差異。中共領導階層可能會證明批評者錯誤,但如果沒有,則有2個潛在的改變來源。

首先是一場重大的經濟危機,這將引發政治清算,現任領導階層可能將認識到自己的錯誤並改變策略,其他一些精英派系可能會成形並取代當前的團隊,最不可能的是,大眾可能會發起抗議並試圖徹底推翻中共。

第2個變化來源是為中國領導階層提供更良性的國際環境,美國及西方國家提供可信的保證,表明中國將重新成為技術、市場、金融的可靠供應者,無條件承認中共專制制度的合法性,並接受中國政府對南海及台灣的主權主張。然而,這種改變甚至比任何國內促成的情況更不可能發生。

西方不太可能變得更包容的其中一個原因是,外國企業主管及官員接受中國國內外的調查時,通常會選擇的觀點是「他(習近平)不贊同」。從海外董事會及外國的有利地位來看,習近平似乎掌握了全面的政治控制權,並決心推進這項戰略,任何調整都只是輕微的戰術轉變,以最低程度安撫國內外批評者。因此,他們認為自己必須更堅決地堅持立場。

甘思德表示,這項非正式調查表明中國社會各階層與領導人之間、中國政府與其他國家之間的分歧正在加劇。這意味著中國不太可能採取大膽的新行動,但領導階層之間的矛盾與對立的國內觀點及國際觀點矛盾,預示著更多的緊張局勢及衝突即將到來。

更多風傳媒報導

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞